いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

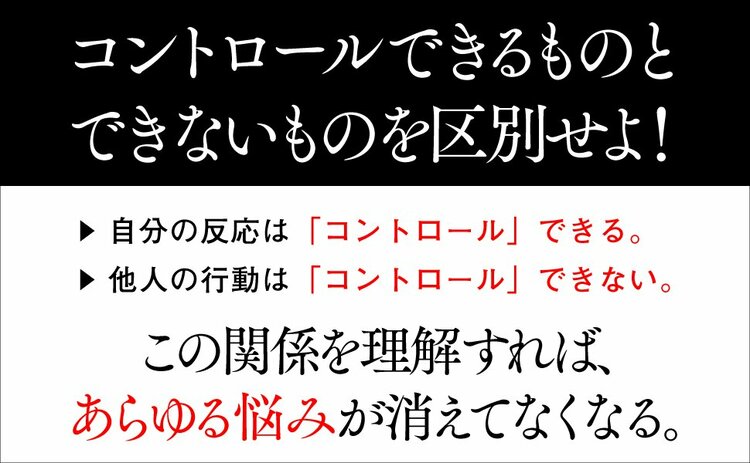

反応をコントロールする

自分の管理下にあるものは、意見、選択、欲求、嫌悪、つまり一言でいえば、自分の行いに関するすべてだ。(エピクテトス『要録』)

――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より

悩みのもとは、コントロールの欲求にある

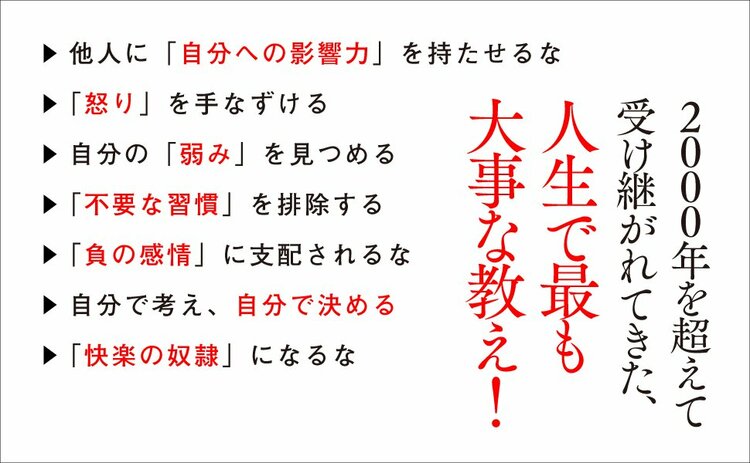

ストイシズム(ストア哲学)は2000年以上前に生まれたものでありながら、現代でも「実践的な哲学」と言われているが、私はとくに「反応のコントロール」という考え方がよい人生を送るうえで役立つと感じている。

ストア哲学者たちは「自分でコントロールできるものに集中し、コントロールできないものには執着するな」と説いている。

コントロールできないものをコントロールしたいと思うと悩みが生まれる。怒りや悲しみ、絶望といったネガティブな感情に支配されることになってしまう。もちろんこれは行動にもあらわれる。何とかコントロールしようと、嘘をつく、誹謗中傷をする、自分を犠牲にするなどおかしな行動をして状況を悪化させることにもなるだろう。

コントロールを手放してはいけないものもある

エピクテトスは、自分でコントロールできるものとは「自分の行いに関するすべて」と言っている。世の中の出来事の大半はコントロールできないけれど、それに対する反応や、何を選択してどう行動するかは自分でコントロールできる。

逆に言うと、この部分に関してはコントロールを手放してはいけないのだ。

コントロール範囲を適正にする

私はかつて、自分の仕事を厳格にコントロールしようとしていた時期がある。元来、押しに弱く、断るのが苦手だという性格を自覚していたので、「コントロールされる前にコントロールしろ!」みたいな気持ちがあったのだ。明確な条件を決め、それに合致するものしか受けないようにしていた。

これは一見良かったのだが、「相手が自分に合わせる」のも心地いいものではなかった。ときどき小さなトラブルが起こる。それは、自分のコントロール範囲を拡大し過ぎていたからだろう。

コントロールするのがイヤになってしまったので、もう一切コントロールをしないと決めて、相手の言うまま、流れのままにやってみた。このときは「頼まれごとは試されごと」と思い、頼まれれば何でも「はい、よろこんで」という感じで受けていた。

これも一見、良い感じがした。判断しない、選択しないのはラクだと思った。ところが以前より大きなトラブルが起きて、懲りてしまった。トラブルは選択を手放した自分のせいである。

こうした失敗を経て、ようやく適度なコントロールに落ち着いた。コントロールできないことには執着しないが、「判断や選択は自分のものだ」と考え、行動している。良いと思ったものを選び、良くないと思ったら選ばない。あらためて言葉にすると単純なのだが、ここに来るまでに10年以上かかってしまった。いまのところ問題は起こらず、メンタルが安定し、幸福感が上がったと思う。

この一言を心に持つ

ただ、人間は流されやすいもの。

何かのきっかけでまた、過剰にコントロールしたくなったり、逆に手放し過ぎて流されてしまったりするかもしれない。

そんなとき、問題を整理できずにモヤモヤとしたり心が重たくなったりしたら、「自分の行いに関するすべては自分でコントロールできるのだ」という一言を思い出したい。心がフワッと軽くなるはずだ。

(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)