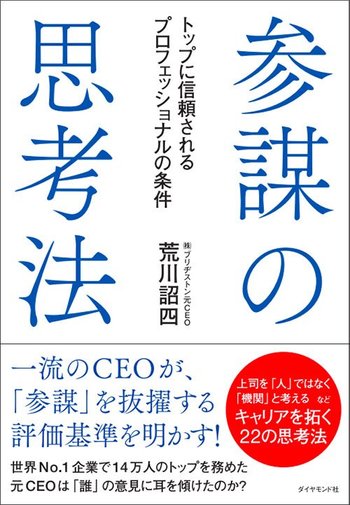

世界三大タイヤメーカーの一角にして、14万人以上の従業員を持つブリヂストン。同社にとって転機となったのが、米国企業ファイアストンの買収。今でこそ、日本企業屈指のM&Aの成功事例と言われているが、買収から数年は苦労の連続だった。そんな当時、秘書課長として社長の「参謀」を務め、のちに自らも社長になった経験をもとに書かれたのが『参謀の思考法』(荒川詔四著)だ。トップに信頼され、自らもリーダーになるための思考法とは?(文/上阪徹、ダイヤモンド社書籍オンライン編集部)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

参謀として不適格な人物をどう見抜くのか

企業の参謀というと、戦略参謀というイメージを持つ人も少なくないかもしれない。

しかし、実際の社長の参謀役は、そのイメージとはどうやら大きく異なるようだ。

そのリアルな姿に加え、良き参謀に、また良きリーダーとなるための思考法が紹介されているのが、本書だ。

著者の荒川詔四氏は、ブリヂストンで秘書課長として社長の参謀役を務め、のちに自らも社長になった。

「もともと引っ込み思案で、人付き合いも得意ではない性格。大学では美術部に所属して、黙々と油絵を描くのが好きなおとなしい学生」だった荒川氏は、「野武士のような先輩が闊歩する」社内で、いかに抜擢されるに至ったのか。

「社長だって不完全な人間だ」「地位は人を作る、は疑わしい」「能力の低い上司の下につくのはチャンス」「上司に好かれようとするな」「知識を学ぶ最良の教師は、本ではなく人」「制約こそが思考の源」「人間関係は悪いのが普通」「社長になったからって、どうってことない」など、組織人にはまさに金言とも言える言葉も次々に登場する1冊。

参謀といえば、もちろん高い能力が求められるのでは、と想像される。

私自身、社長だったときに、自分の参謀と認識していた人物はすべて能力が高かった。ただし、それは必要条件であって十分条件ではありません。いくら能力の高い人物であっても。ただそれだけで参謀として機能できるとは限りません。(P.85)

では、能力は高くても、参謀として不適格な人物をどう見抜くのか。

著者が着目していたのは、極めて興味深いポイントだった。「能力の低い上司」の下についたときの言動を見ていたというのだ。

「能力の高い上司」に恵まれるのは稀なのが現実

近年は、年功序列型の人事制度が解体されてきたため、まったく無能な上司は減ってきているかもしれないが、それでも「能力の高い上司」に恵まれるのは稀なのが現実だと著者は記す。

だから、能力の高い部下ほど、上司に不満を持つことになる。今も昔も「上司がバカだから仕事が進まない」という不満は絶えない。

もとより、組織人事はさまざまな力学の中で決まるのだ。綺麗に能力順に並ぶなどということはない。組織とは、そういうものなのだ。

しかし、いつまでも上司に不満を募らせている人物は、いくら能力が高くても、実績を出したとしても参謀としては不適格だという。たとえ能力が低い上司であっても、上司として「機能」させるのが参謀だからだ。

そして、能力の高い部下がやってしまいがちなのが、能力の低い上司を差し置いて、仕事を進めてしまうことだ。

一見、そのほうがスムーズに仕事が進むように見えることがある。しかし、それは上司を「機能」させたわけではなく、単に上司のメンツをつぶしただけだという。

しかも、結果として上司との関係性が悪化すれば、職場そのものを機能不全に陥れてしまいかねない。

ところが、これがうまくいかなかった。

「仕事のできる部下」は上司とうまくやれなかったのだ。課長の仕事がうまくいかないと、サポート役の部下がしゃしゃり出てくるようになったのである。

上司の手柄にしてあげることは「投資」になる

部長級だった著者が課長に資料作成を頼んだ。ところが、持ってきた資料の趣旨がズレていた。作り直しをお願いすると、今度はサポート役の部下が一緒にやってきた。しかし、まだ資料がズレていた。

指摘すると、課長が話そうとするのを制止して、部下がしゃべり始めた。「やっぱりそうですよね。ならば、こういう資料もありますから、あとでそれを加えて再提出しますよ」。会社員あるある、かもしれない。

おそらく、彼は、課長から資料作成を指示されたときに、私の意図を察知していたのでしょう。ところが、課長は彼の提案を聞かずに、間違った方向の指示を出してしまったために、不十分な資料になってしまったわけです。部下にすれば、それが不満だったのかもしれませんが、課長のメンツは丸潰れ。私は「そうしてくれ」と返事をしながら、「まずいことになったな……」と思いました。(P.88)

その後も、同じようなことが何度も起きた。課長はメンツを潰され、二人の関係はギクシャク。

職場の雰囲気もピリピリしたものになってしまった。部下は仕事はできたが、人の気持ちを推し量る能力に欠けていたのだ。

著者は、その人事配置についての判断ミスを認め、人事異動の際に二人をそっと引き離すしかなかった。そしてその部下に対して、参謀は務まらないと判断せざるを得なかった。

やりようはいくらでもあったはずだ、と著者は記す。

資料作りについて話し合っているとき、「なるほど、よくわかりました」と課長の話を受け入れながら、「ところで、この資料も加えておくとどうでしょう」などとさりげなく提案すれば、課長は気持ちよくそれを受け入れたかもしれない。

これは、いわば投資です。(P.91)

何度か、このような投資をしておけば、課長は自然と「自分がやるよりも、彼に任せておいたほうが得だ」と考えるようになる。黙って自分の手柄を作ってくれる部下を重用しないはずはないのだ。

課長の手柄だが、本当は自分がやった、などとアピールする必要はない。なぜなら、周りの人はわかっているからだ。

むしろ自己アピールなどせず、黙々と上司や職場を「機能」させていれば、「あいつは、なかなかの人物だ」と評価を高められるようになる。

こういう人物こそ、参謀に抜擢されるのだ。その意味で「能力の低い上司」の下につくのは、実はチャンスなのである。力も磨かれるのだ。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。