一方、大きな国立大学になると、理学部の中も細分化され、建物も違って学科内の人間の中で関係が閉じてしまう。専門外の人と話す機会は年を重ねるほど減少していく。

日本の大学は教養部を廃止

専門学校に近くなっている

議論という点でいえば、こんなこともある。海外の大学を講演のために訪れると、講演後のスケジュール表を渡されることがよくある。何人もの研究者のオフィスを順々に訪れるようになっており、そこで各自の研究を紹介され、議論をして意見を求められる。かなりタイトなスケジュールだ。

こちらは必ずしも専門ではないので、議論できるものかと身構えてしまうが、彼らにとってはごく当たり前なのだろう。さらに、昼時には十数人の学生たちとランチを食べながら話をする時間も設定される。1人ひとりの学生が学んでいる専門もさることながら、将来の希望もとても多様性に富んでいることに気づかされる。

私を含めて日本人の研究者には、海外の研究者と外国語で議論を戦わす語学力のハンディキャップがあるのは事実だ。議論の中から新しいものが生まれることを実感する機会が少ないことも問題だろう。

この1つの要因は日本の大学教育のあり方にあるのではないだろうか。日本の大学では早く一人前の専門家を実社会に送り出すことを目的としてきた。この数十年、ほとんどの大学は教養部を廃止して、その傾向に拍車がかかったように思う。日本の大学はその多くが総合大学Universityだが、実際にはCollege(編集部注/単科大学などの規模の小さな教育組織)か専門学校に近いのかもしれない。せまい分野で早く一人前になることが大事にされてきた。

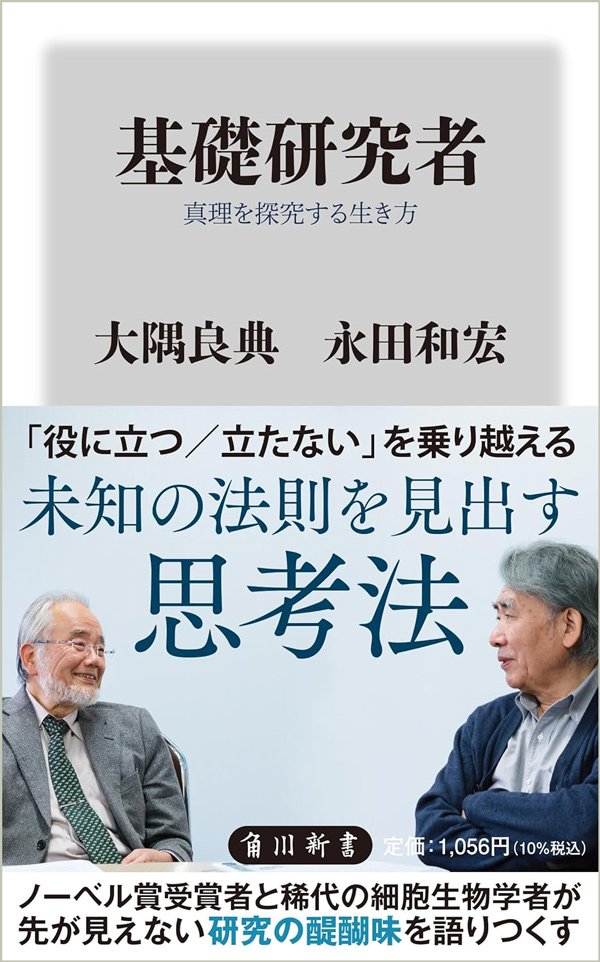

『基礎研究者 真理を探究する生き方』(大隅良典、永田和宏、角川新書)

『基礎研究者 真理を探究する生き方』(大隅良典、永田和宏、角川新書)

現代の進歩の激しさはとてつもなく速い。詰め込まれた中途半端な知識はすぐに役に立たなくなる。10年後、20年後を正確に見通すことは、容易ではない。本当に必要なのは、新たな問題に対する柔軟な思考、解決能力ではないだろうか。

グローバル化が進んだ今日、世界的に成功している企業で、世界の大半のシェアを誇る主力製品を持っていても、社会でその必要性が変化したり、どこかでより優れた性能をもつものが開発されれば、あっという間に取って代わられる。小さな改良ではなく原理的に新しいものが求められている。