【教養としての世界史】「2枚の地図」で学ぶ“イスラームの繁栄と衰退”

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

イスラームの繁栄と衰退を「地図」で読み解く!

ムハンマドは610年頃にイスラーム教を創始したとされ、早速布教に取り掛かりますが、当初イスラーム教はメッカでは迫害に遭います。そこでムハンマドと信者らは、622年に北方のヤスリブに避難します。この脱出劇はヒジュラ(聖遷)と呼ばれ、この年は現在でもイスラーム暦元年とされます。

メッカ征服の2年後にムハンマドが没すると、信者らはムハンマドという預言者の代理人としてカリフ(ハリーファ)を選出します。このうち2代ウマルの治世には、「アラブの大征服」と称される大規模な軍事遠征が展開されました。当時の中東に大国として君臨した東ローマ帝国とサーサーン朝は、互いに長年にわたる抗争を繰り返した結果、国力を大いに疲弊させていました。

イスラーム勢力はこれに乗じて、両国に攻勢を掛けます。手始めに636年のヤルムークの戦いで東ローマ帝国に、同年のカーディシーヤの戦いでサーサーン朝に立て続けに大勝利を挙げ、翌637年にはサーサーン朝の首都クテシフォンを占領し、メソポタミアを支配下に入れます。

この一連の遠征で、イスラーム勢力はアラビア半島からエジプト、シリア、イラク、イランに至る広大な領土を支配します。

中央アジアや北アフリカも支配する

新たに占領した各地には、ミスルと呼ばれる軍営都市が設置され、ここには軍が駐屯し占領地の統治やさらなる外征に備えました。代表的なミスルは、イラクのバスラやクーファ、そしてエジプトのフスタートなどです。フスタートは後にカイロに発展することになります。

一方で正統カリフ時代は、4代カリフ・アリーの暗殺をもって終結し、661年にはウマイヤ家がカリフ位を世襲するウマイヤ朝が成立します(~750)。ウマイヤ朝は中央アジアや北アフリカの全域を支配し、さらにジブラルタル海峡を渡ってイベリア半島(スペイン・ポルトガル)をも支配下に入れます。

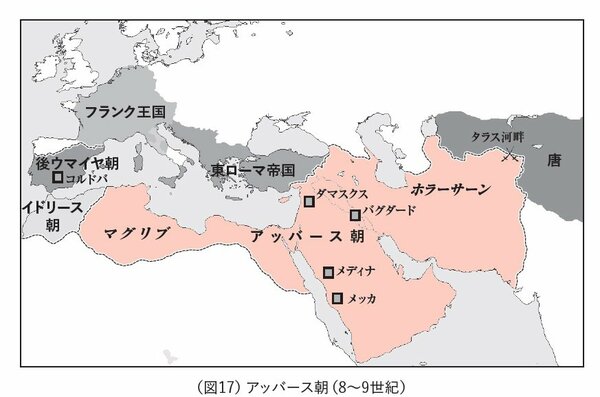

一躍大帝国となったウマイヤ朝ですが、その支配体制はアラブ人が特権をほぼ独占するものでした。そのため、非アラブ人でイスラーム教に改宗した「マワーリー」と呼ばれる人々の不満が高まります。このマワーリーの不満を糾合して建国されたのがアッバース朝(750~1258)で、ウマイヤ朝を倒したアッバース朝は民族に関係なくイスラーム教徒の平等を実現します。下図(図17)を見てください。

出典:「地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:「地図で学ぶ 世界史「再入門」』

さらに、2代カリフ・マンスールが建設を開始した新都バグダード(マディーナ・アッサラーム)は、8世紀には人口100万を数える世界最大の都市の一つになり、文化・経済の両面で比類のない繁栄を謳歌するのです。

イスラーム世界の分裂が始まる

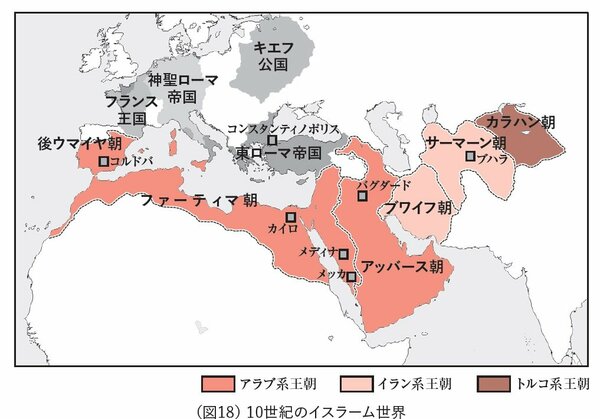

さて、繁栄を極めたアッバース朝でしたが、9世紀の後半になると衰退が顕著となり、次第に地方勢力の割拠を許すようになります。こうしてイスラーム世界は分裂が加速するのです。下図(図18)を見てください。

出典:「地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:「地図で学ぶ 世界史「再入門」』

アッバース朝もまた典型的な世界帝国であり、多民族国家です。当時のアッバース朝あるいはイスラーム世界で中核となったのが以下の3つの民族です。

(1)アラブ人…支配階層、アッバース朝に反発し「カリフ」を名乗る王朝も出現

例)後ウマイヤ朝、ファーティマ朝など

(2)イラン人(ペルシア人)…アミールと呼ばれた地方総督が自立

例)サーマーン朝、ブワイフ朝など

(3)トルコ人(テュルク人)…奴隷軍人としてイスラーム諸王朝に仕えるが、クーデタで政権を奪取

例)ガズナ朝、ホラズム・シャー朝、マムルーク朝など

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の一部抜粋・編集を行ったものです)