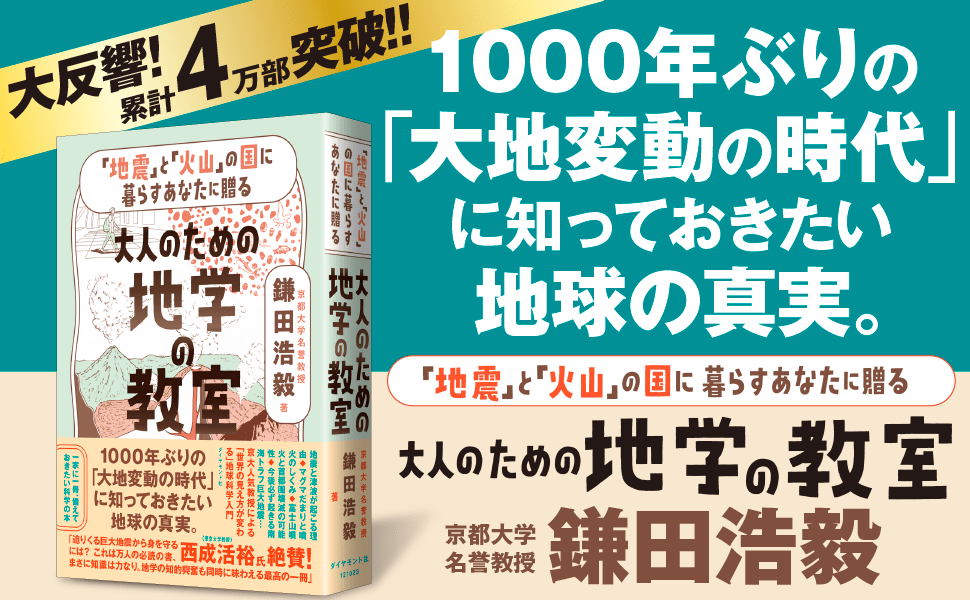

東日本大震災によって日本列島は地震や火山噴火が頻発する「大地変動の時代」に入った。その中で、地震や津波、噴火で死なずに生き延びるためには「地学」の知識が必要になる。京都大学名誉教授の著者が授業スタイルの語り口で、地学のエッセンスと生き延びるための知識を明快に伝える『大人のための地学の教室』が発刊された。西成活裕氏(東京大学教授)「迫りくる巨大地震から身を守るには? これは万人の必読の書、まさに知識は力なり。地学の知的興奮も同時に味わえる最高の一冊」と絶賛されたその内容の一部を紹介します。

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

画像はイメージです Photo: Adobe Stock

巨大噴火が起きるとどうなる?

「大きな規模の噴火が起きるとどうなるか?」について考えてみましょう。

日本列島だと九州の大分県に猪牟田カルデラがあります。その猪牟田カルデラは豊肥火山地域のど真ん中にあるのですが、90万年前の大噴火でできました。

その大噴火の火山灰が大阪で50センチメートル、千葉で20センチメートル積もりました。

火山灰が50センチメートル積もったらどうなると思いますか?

そこには、とても生物は住んでいられません。2ミリメートルぐらいでも電車や自動車はストップします。

50センチメートルだと浄水場も使えないし、なによりまず停電しますよね。ライフラインが全部止まります。

スコップですくって捨てることもできないから、とにかく積もる前に全員避難ですよね。

余談ですが、火山灰の再利用や処理法は民間でも研究されており、活火山の桜島では火山灰による製品もあります。

寒冷化のリスク

さて、ではどこに避難するか。

桜島が大噴火すると関東でも10~20センチメートル積もると言われているので、そのまま住み続けるのは無理です。

たぶん東北でも数センチメートル。海外への避難を考えないといけません。

このような巨大噴火は90万年前に起きました。同じような規模の噴火が7300年前にも起きているし、日本列島では1万年に1回、世界中では1000年に1回ぐらい起きています。

あとは、1815年のタンボラ火山の大噴火のように寒冷化を起こすこともあります。

日本は1993年に米不足になり、タイ米を輸入しました。これは大きな騒動となりました。

硫酸エアロゾルが舞い上がる

直接の原因はその年の冷夏ですが、1991年のフィリピン・ピナトゥボ火山の噴火によって引き起こされたものと考えられています。

その噴火のVEI(火山爆発指数)は6でしたが、それで気温が0.4度ぐらい下がったんですね。たしか国内の米の収穫量が6割ぐらいになったのかな。

寒冷化を引き起こすものの一つは細かい火山灰、特に細粒火山灰です。

それともう一つの指標としてエアロゾルというものがあります。

エアロゾルは二酸化硫黄が細かくなったもので硫酸エアロゾル(硫酸ミスト)とも言います。硫酸だから猛毒ですね。

マグマにはもともと1~2パーセントぐらいの硫黄が入っていて、それが細かいと硫酸エアロゾルになって上空に舞い上がるのです。

なお、細粒火山灰と硫酸エアロゾルでは寒冷化への影響はエアロゾルのほうが大きいと言われています。

同じように空中を舞うけれど、どうも硫黄成分を含むエアロゾルのほうがより冷やすらしいのです。

地上の熱の量が減る

いずれにせよ、なぜ噴火が寒冷化を引き起こすのかというと、そのようなものが太陽光を反射して、あるいは遮って、地上に達する熱の量が減るからです。

そのぶん地上が温まらなくなって寒冷化が起きるわけです。最近では2022年1月にトンガで大噴火があったけれども、1991年のピナトゥボ火山の噴火に比べると、エアロゾルの量は40分の1と少なかった。

そこから先の判断は難しいのですが、エアロゾルが少ないから寒冷化を起こさないという学者がいれば、そうはいっても火山灰が大量だから、どうなるかはわからないという学者もいるのです。

「天明の飢饉」と100万人の死者

もう少し古い時代では、たとえば1783年、18世紀です。

浅間山が噴火した年に、アイスランドのラキ火山(ラカギガル火山ともいう)が噴火しました。

日本ではその年に大噴火した浅間山が注目されがちですが、ラキ火山のほうが規模がさらに大きくて、当然、噴出物も多かった。

浅間山のなんと30倍ぐらいだったそうです。そのときは、ラキ火山から出たエアロゾルが地球を覆ってヨーロッパに夏がこなかった。

いや、ヨーロッパだけではなくて日本も同様です。要するに地球全体に寒冷化を起こしたから、日本ではそれで東北地方で「天明の飢饉」が起こり、100万人が亡くなったとされています。

そのときの原因はエアロゾルで、やはり寒冷化への影響はエアロゾルがいちばん大きいのかもしれません。

参考資料:【京大名誉教授が教える】7万年前、人類の9割が死亡した「驚くべき噴火」の正体

(本原稿は、鎌田浩毅著『大人のための地学の教室』を抜粋、編集したものです)

京都大学名誉教授、京都大学経営管理大学院客員教授、龍谷大学客員教授

1955年東京生まれ。東京大学理学部地学科卒業。通産省(現・経済産業省)を経て、1997年より京都大学人間・環境学研究科教授。理学博士(東京大学)。専門は火山学、地球科学、科学コミュニケーション。京大の講義「地球科学入門」は毎年数百人を集める人気の「京大人気No.1教授」、科学をわかりやすく伝える「科学の伝道師」。「情熱大陸」「世界一受けたい授業」などテレビ出演も多数。ユーチューブ「京都大学最終講義」は110万回以上再生。日本地質学会論文賞受賞。