「燃え尽きのサインと心の守り方とは?」

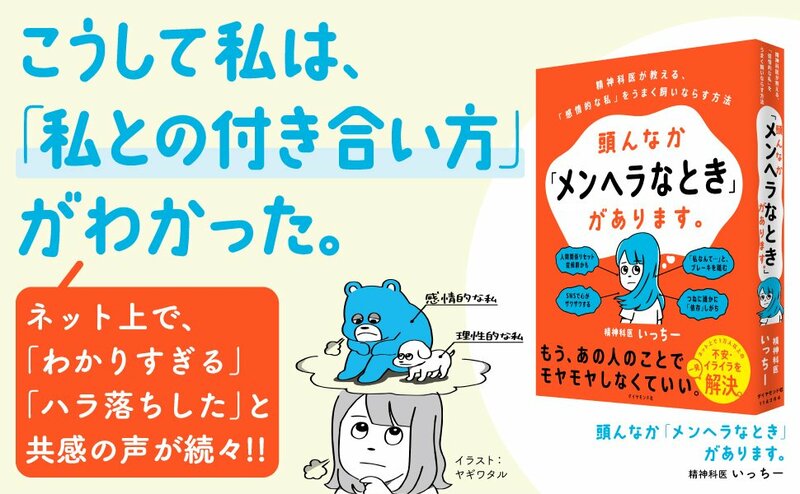

そう語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。「モヤモヤがなくなった」「イライラの対処法がわかった」など、感情のコントロール方法をまとめた『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』では、どうすればめんどくさい自分を変えられるかを詳しく説明している。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、考え方次第でラクになれる方法を解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

それ、「燃え尽き」かも?

4月に入り、みなさんそろそろ新生活に慣れてきましたか?

新しい環境でのスタートに、期待と意気込みでアクセル全開。……なんて方も多いかもしれません。

でも、ちょっと待って。その頑張り、じつは無理しすぎていませんか?

気づかぬうちに心のエネルギーが枯渇してしまう「燃え尽き症候群」に陥っているかもしれません。

今日は、そんな「燃え尽き」のサインと、意外と見落としがちな心の守り方について共有したいと思います。

「燃え尽き」で起こる3つの変化

「最近忙しくて疲れが溜まって…」と感じることは誰にでもありますが、「燃え尽き」はそれとは少し質が違います。

しっかり休んでもなかなか回復しない、心のエネルギーそのものが枯渇してしまったような状態で、気合いや気力だけではどうにもならない、深刻なモチベーションの低下を含んでいます。

自分の変化は気づきにくいもの。燃え尽きになっているかもしれない、以下のサイン、見過ごさないでくださいね。

・身体のサイン:週末休んでも疲れが取れない、いつまでも寝付けない、あるいはいつまでも寝すぎる、原因不明の頭痛・腹痛、食欲の変化、風邪をひきやすい

・心のサイン:仕事への意欲低下、何をしていても楽しくない、イライラ・涙もろさと感情のコントロール低下、集中力低下によるミス増加、無力感や自己否定感をいつも感じる

・行動のサイン:遅刻・欠勤が増える、人との交流を避ける、仕事にいく意味を考えすぎる、仕事の質の低下、飲酒量が過剰に増える

これらは心が「もう限界!」と送るSOSかもしれません。

燃え尽きを引き起こす「思考のクセ」

では、なぜ私たちは燃え尽きてしまうのでしょうか。

燃え尽きは通常、大きなストレスの後にやってきます。

長時間労働や過度なプレッシャーといった環境要因が大きな引き金になり、その後の緩急によって燃え尽きは起こってしまうのです。

そんな過剰な緩急は私たちの内面、とくに「思考のクセ」によって影響を受けます。

例えば、「常に完璧でなければならない」といった完璧思考や「絶対に失敗してはいけない」という~するべき思考、「自分の悩みは自分で解決すべきだ」といった強すぎる責任感など、「真面目」とも呼ばれるような思考パターンは、知らず知らずのうちに自分に過剰なプレッシャーをかけ、逃げ場をなくしてしまいます。

外来でお会いする方の中にも、「自分が頑張らないと周りに迷惑がかかる」「弱音を吐いたら見放されるのでは」という思いから、SOSを出せずに一人で抱え込み、心身ともに疲れ果てて「燃え尽き」を起こしてしまう方がいらっしゃいます。

そして、このような抱え込みの思考から職場でも悩みを打ち明けられずに孤立し、燃え尽きからの回復をさらに難しくしてしまうのです

心のエネルギーを守る工夫

そんな「心のガス欠」とも言えるような「燃え尽き」を防ぐには、日々のメンテナンスが不可欠です。

大切なのは、仕事と自分の「境界線」を意識すること。オン・オフを切り替え、時には「断る勇気」も大切。それが自分を守るスキルです。

そして、ストレスによる緩急が燃え尽きの引き金になるので、休息を「未来への投資」と考えて、パフォーマンスを高めるために意識的に休息時間を確保しましょう。

そして何より、とても重要なのが「助けて」と言える力です。

「人に頼れない」という自分の思考のクセを手放し、「助けを求めることは、問題を解決する最適解かも」という視点は意識してあげてくださいね。

新しい環境や挑戦は、普段よりもずっと大きなエネルギーを使います。

モチベーションが上がらない、やる気が起こらない、そんなときこそ自分の心身の声に耳を傾けて、セルフケアを大切にしてください。

1年はまだまだこれからです。無理をしすぎず健やかにスタートを切れるよう応援しています。

(本稿は、『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』の著者・精神科医いっちー氏が書き下ろしたものです。)

精神科医いっちー

本名:一林大基(いちばやし・たいき)

世界初のバーチャル精神科医として活動する精神科医

1987年生まれ。昭和大学附属烏山病院精神科救急病棟にて勤務、論文を多数執筆する。SNSで情報発信をおこないながら「質問箱」にて1万件を超える質問に答え、総フォロワー数は6万人を超える。「少し病んでいるけれど誰にも相談できない」という悩みをメインに、特にSNSをよく利用する多感な時期の10~20代の若者への情報発信と支援をおこなうことで、多くの反響を得ている。「AERA」への取材に協力やNHKの番組出演などもある。