「よかれと思って、じつは心の元気を奪っている、最低な休み方とは?」

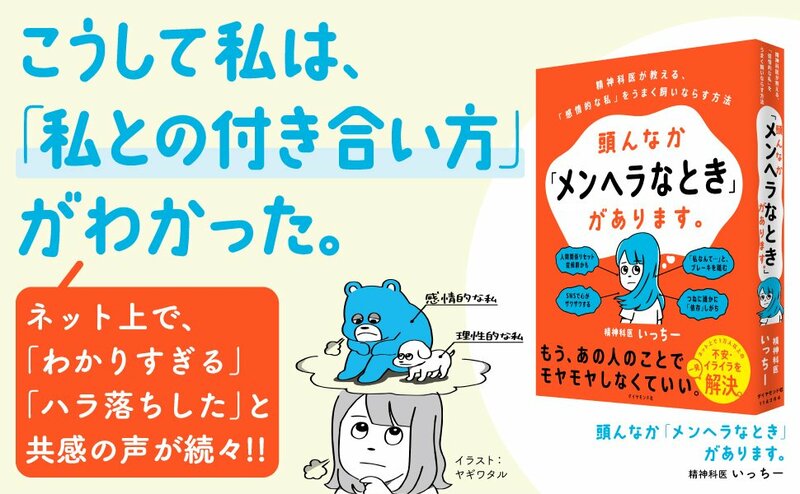

そう語るのは、これまでネット上で若者を中心に1万人以上の悩みを解決してきた精神科医・いっちー氏だ。「モヤモヤがなくなった」「イライラの対処法がわかった」など、感情のコントロール方法をまとめた『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』では、どうすればめんどくさい自分を変えられるかを詳しく説明している。この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、考え方次第でラクになれる方法を解説する。(構成/ダイヤモンド社・種岡 健)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

メンタルヘルスに効く休日の過ごし方

待ちに待った休日。皆さんはどんなふうに過ごしていますか?

「平日の疲れを取るために、とにかく寝る!」

「溜まった用事を片付けなきゃ」

「せっかくだから、あれもこれも楽しみたい!」…

色々な過ごし方がありますよね。

休日は、心と体を休ませるための大切な時間。

でも、過ごし方によっては、かえって疲れが溜まったり、気分が落ち込んだりしてしまうことも…。

「良い休日だったな」と心から思える、そんなメンタルヘルスに効く休日の過ごし方について今日は共有したいと思います。

よくある「残念な休日」パターン

そもそも休日には「休日だからこう過ごすべき!」という正解はありません。

でも、良かれと思ってやっていることが、じつは心の元気を奪っているというパターンも少なくないんです。

・過度な寝だめ:「平日寝不足だから」と昼まで寝てしまうと、体内リズムが乱れ、週明け余計にだるくなる原因に。

・一日中ゴロゴロ:もちろん休息は必要ですが、活動量が極端に減ると、気分が落ち込みやすくなったり、「何もできなかった…」と自己嫌悪に陥ったり。

・予定ぎっしり:旅行やレジャーも楽しいですが、予定を詰め込みすぎると、休むどころか新たな疲れを生んでしまいます。

こうした過ごし方の背景には、「時間を無駄にしたくない」「時間がもったいない」といった、私たち現代人が抱えがちな「思考のクセ」が隠れていることもあったりします。

心が元気になる休日の過ごし方「5つのヒント」

では、心にとっての「良い休日」とはどんなものなのでしょうか?

休日の過ごし方に正解はありませんが、「心が元気になる休日の過ごし方」のための5つのヒントをご紹介します。

1. 体内リズムはキープが基本:理想は、平日と同じ時間に起きることですが、難しければ「平日+2時間以内」を目安にしましょう。体内時計を乱れさせすぎず、寝すぎは禁物。

2. 能動と受動のバランスを意識しよう:何もしないで体を休める受動的な休息も大切ですが、それだけだと気分は上がりません。散歩や軽い運動、ショッピングに友人家族との時間など、自分が「心地よい」「楽しい」と感じる能動的な休息も大切です。それらがバランス良く、あなたが気持ちの良いと感じる感覚を意識して。

3. 自然のパワーを取り込んで:人間は元々お猿さんだった名残からか自然を感じると癒されます。緑の多い場所や鳥の声を聞く、ベランダで植物に触れる…どんな形でもOKです。大切なのは五感を使うこと、自然の癒やし効果を感じてみてください。

4. 「心地よい人」を選びましょう:誰かと過ごすなら、気を遣いすぎず、心からリラックスできる相手を選ぶことが重要です。また、誰かに会うことに疲れているなら、今はあなた自身と過ごす時間が大切なのかもしれません。意識的に一人の時間を作り、静かに過ごしたり、好きなことに没頭したりするのも、心の栄養になります。

5. ときにはデジタルデトックス:ついつい見てしまうスマホやPC。でも、休日くらいは意識的に距離を置く時間を作ってみませんか? スマホを見ていたら気づいたら過ぎてしまった時間、情報過多から解放され、目の前のことに意識するようになると休日がいつもよりも長く感じられるようになるかもしれません。

「こうあるべき」を手放し、あなただけの休日を

ここまでヒントをお伝えしてきましたが、一番大切なのは「~ねばならない」「~すべき」という考えを手放すこと。

情報に振り回されず、あなたが「本当に心地よい」「楽しい」「リフレッシュできる」と感じる過ごし方を見つけることがゴールです。

色々と試してみて、「これは自分に合うな」「これはイマイチだったな」と実験するプロセス自体を楽しんでいるうちに、きっと素敵な休日になるはずです。

休日は、すり減ったエネルギーを回復させるだけでなく、あなたの人生を豊かに彩るための大切な時間です。

自分を大切にする時間として、意識的にデザインしてみてはいかがでしょうか?

(本稿は、『頭んなか「メンヘラなとき」があります。』の著者・精神科医いっちー氏が書き下ろしたものです。)

精神科医いっちー

本名:一林大基(いちばやし・たいき)

世界初のバーチャル精神科医として活動する精神科医

1987年生まれ。昭和大学附属烏山病院精神科救急病棟にて勤務、論文を多数執筆する。SNSで情報発信をおこないながら「質問箱」にて1万件を超える質問に答え、総フォロワー数は6万人を超える。「少し病んでいるけれど誰にも相談できない」という悩みをメインに、特にSNSをよく利用する多感な時期の10~20代の若者への情報発信と支援をおこなうことで、多くの反響を得ている。「AERA」への取材に協力やNHKの番組出演などもある。