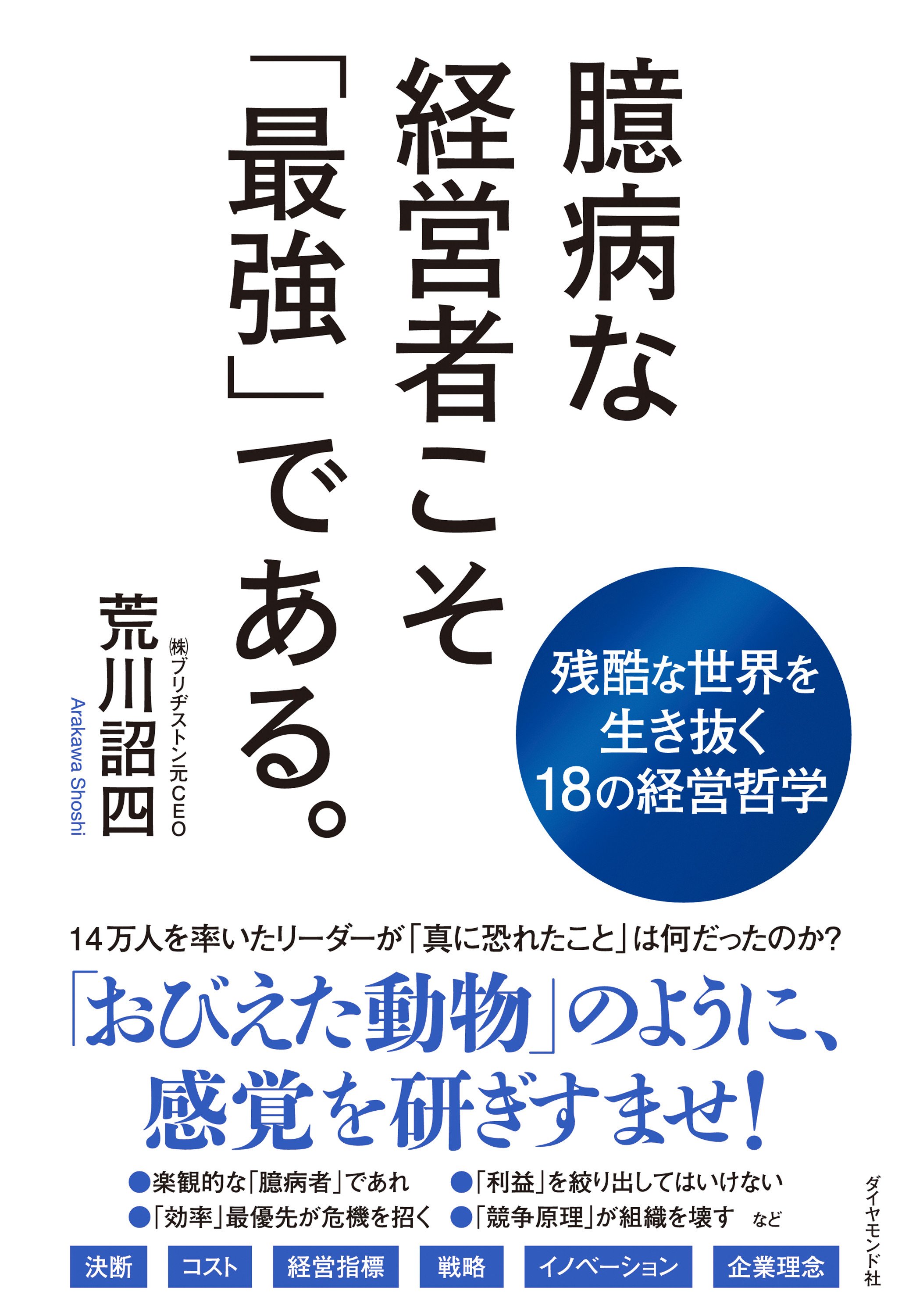

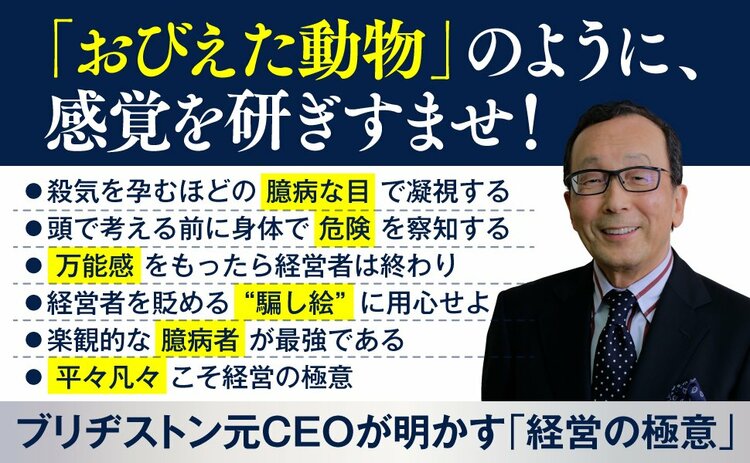

「あなたは臆病だね」と言われたら、誰だって不愉快でしょう。しかし、会社経営やマネジメントにおいては、実はそうした「臆病さ」こそが武器になる――。世界最大級のタイヤメーカーである(株)ブリヂストンのCEOとして14万人を率いた荒川詔四氏は、最新刊『臆病な経営者こそ「最強」である。』(ダイヤモンド社)でそう主張します。実際、荒川氏は、2008年のリーマンショックや2011年の東日本大震災などの未曽有の危機を乗り越え、会社を成長させ続けてきましたが、それは、ご自身が“食うか食われるか”の熾烈な市場競争の中で、「おびえた動物」のように「臆病な目線」を持って感覚を常に研ぎ澄ませ続けてきたからです。「臆病」だからこそ、さまざまなリスクを鋭く察知し、的確な対策を講じることができたのです。本連載では、同書を抜粋しながら、荒川氏の実体験に基づく「目からウロコ」の経営哲学をご紹介してまいります。

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

写真はイメージです Photo: Adobe Stock

「平常心」を失ってはならない

「平常心」を保つ──。

これは、経営者にとってとても大事なことだと思います。

経営者にはさまざまなステークホルダーに対する重責がありますし、日々、重大な意思決定や決断を迫られるうえに、いざトラブルが発生すればその矢面に立たなければなりません。そのような職責につけば、誰だってストレスを感じるでしょうし、時には、平常心を失いそうになることがあっても不思議ではありません。

しかし、経営者が平常心を失った瞬間に、経営には重大な危機が迫ります。

誤った意思決定、誤ったコミュニケーションをとることで、社内外に深刻な亀裂を生じさせるリスクが生じるからです。ですから、経営者は常に平常心を保つ「メンタル・スキル」のようなものを身につける必要があります。

自分に恥じない「経営」をする

そのためには、精神修養を積むことが欠かせませんし、上手に休養を取ることで精神的な安定を図るといった工夫も必要でしょう。しかし、私が本質的に大切だと思うのは、自分の心に恥じない経営をすることです。自分のなかに「やましさ」のようなものがあれば、何をやっていても心が定まるはずがないからです。

私たち人間には「良心」というものがあります。

そして、「良心の呵責」という言葉があるとおり、自分のなかに「やるべきことをやっていない」という「やましさ」が存在すれば、「良心」はそのことを絶えず責め苦しめます。あるいは、「いつか、その問題に火がついて、取り返しがつかないことが起きるのではないか?」という「不安」に苛まれるかもしれません。

そのような「呵責」を抱えている限り心が定まることはありませんし、いずれ心は擦り切れていってしまうのではないでしょうか。そして、心のなかがそんな状態のまま「平常心」を保つことなど、普通の人間にはできないと思うのです。

たとえば、私がタイ・ブリヂストンのCEOだったときに、当時、非常にバーツが強かったために、金融機関から調達したドルに為替予約などのリスクヘッジをかけず“裸”で使っている経営者が、私の周りにはたくさんいました。

彼らは、口では「ドルを“裸”で使っているから、安いコストで大きな投資ができている」などとうそぶいていましたが、いま思えば、多くの経営者の内面には複雑な感情が渦巻いていたのではないかという気もします。

まともな経営者であれば、「為替の行方は誰にもわからないから、必ずリスクヘッジをかけておくべき」という原理原則はわかっているはずです。

それだけに、「もしも、バーツが暴落したら……」と「不安」を覚えていたはずだし、「いまはいいけれど、万一のときには、会社に大損害を与える……」という“やましさ”も抱えていたはずです。そんなことを想像すると、彼らは夜、ぐっすり眠れていたのだろうかという気がしてきます。

「原理原則」に徹すれば心が定まる

一方、「原理原則」に則ってリスクヘッジをかけていた私は、彼らに「臆病者」と軽侮されているのを感じていましたが、心の中には一切の「不安」「やましさ」がありませんでしたから、毎晩、ぐっすりと眠っていました。

そして、ドルを“裸”で使うという「危ない橋」をわたって、見掛け倒しの好業績を演出するのではなく、タイ・ブリヂストンの「実力」を上げるために、従業員たちと一緒に元気いっぱいで働いていました。

だからこそ、バーツが突如として暴落したときも全くの無傷でしたし、それまでどおり従業員たちと一緒に頑張り続けたことで、ミシュラン、グッドイヤーなどのグローバル・ジャイアントを差し置いて、タイのタイヤ市場でトップシェアを確立することができたのだと思います。

「楽観」と「達観」を育てる

あるいは、トラブル対応のときもそうです。

トラブル対応の「原理原則」はきわめてシンプル。「逃げない」「正直である」「嘘を言わない」「謝るべきは謝る」「解決に向けて愚直に行動する」といった、小学生でもわかるようなことばかりです。

いざトラブル対応の矢面に立ったときには、経営者は“火だるま”のようになりますが、これらの「原理原則」を踏み外すことなく、地道に誠意をもった対応を続けることで、必ずトラブルは解決へと向かうのです。

この「楽観」を心の中に育てることができれば、どんなトラブルが起きても「誠実に対応すれば、なんとかなる」と信じることができます。そして、「平常心」を失うことなく、「気を確か」にもって、役員・従業員たちと密接に連携しながら、問題解決に向けて着実に対処していくことができるのです。

もっと言えば、その「楽観」が裏切られることがあっても、それはそれで仕方がないという「達観」も必要でしょう。どんなに全社一丸となって誠実な対応を続けたとしても、その努力が報われることなく、巨額の賠償金を支払わなければならないといった事態に追い込まれることはありえます。

そのときには、組織のトップとしての責任から逃げることなく、状況に応じて、CEO辞任を含めてやるべきことを粛々とやると腹をくくる必要はあるでしょう。

しかし、「原理原則」に則って、やれる限りの努力をした結果であれば、どんな結果に終わったとしても、人間として恥ずべきことはないはずです。

このように「達観」することができれば、「不安」「やましさ」などの曇りのない心理状態になります。そして、「正々堂々とやればいい」と腹が決まるのです。

「平々凡々」こそ経営の極意

実際、私はブリヂストン本社のCEO在任中に、カルテル疑惑が突如発覚するという深刻な不祥事に遭遇して、その対応には極度の緊張を強いられましたが、夜にはぐっすりと眠ることができました。

ところが、こういう不祥事に見舞われたときに、「悪あがき」をしてしまう経営者もいます。問題の火消しを図ったり、言い逃れをしたり、部下の責任にしようとしたり、なんとかごまかそうと違法すれすれのことをしてしまったり……。「それはないだろう」と思うようなことを、思わずやってしまうのです。

だけど、世の中には「ウルトラC」は起きません。小手先のごまかしが通用するほど世間は甘くありませんし、たとえ最初はうまくごまかせても、後からまた問題が噴き出てきて、とんでもないことになるものなのです。

しかも、当の本人の「良心」は黙っていませんよ。心の中の「やましさ」「不安」を厳しく責め立てられて、精神的に辛い状態に追い込まれてしまうに違いありません。私には、どうしてそのような「苦しい生き方」をわざわざ選ぶのか、正直なところよくわからないのです。

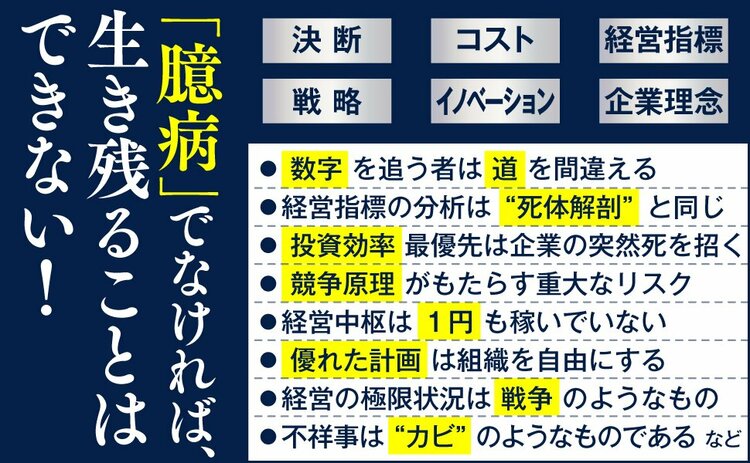

経営者は、とにかく「原理原則」に徹することが大切です。

経営に「ウルトラC」はありません。小手先の「妙案奇策」など世の中には通用しないのです。

一方、「原理原則」に忠実に正攻法で経営するのは、「平々凡々」に見えるかもしれませんが、それゆえに余計なストレスにさらされることなく、常に「平常心」で確実な意思決定を積み重ねていくことができます。そして、コツコツと地に足のついた工夫を積み重ねることで、卓越した経営が生み出されるのだと思います。

だから、私は「平々凡々」こそが経営の極意だと確信しているのです。

(この記事は、『臆病な経営者こそ「最強」である。』の一部を抜粋・編集したものです)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)

荒川詔四(あらかわ・しょうし)株式会社ブリヂストン元CEO

1944年山形県生まれ。東京外国語大学外国語学部インドシナ語学科卒業後、ブリヂストンタイヤ(のちにブリヂストン)入社。タイ、中近東、中国、ヨーロッパなどでキャリアを積むほか、アメリカの国民的企業だったファイアストン買収(当時、日本企業最大の海外企業買収)時には、社長参謀として実務を取り仕切るなど、海外事業に多大な貢献をする。タイ現地法人CEOとしては、同国内トップシェアを確立するとともに東南アジアにおける一大拠点に仕立て上げたほか、ヨーロッパ現地法人CEOとしては、就任時に非常に厳しい経営状況にあった欧州事業の立て直しを成功させる。その後、本社副社長などを経て、同社がフランスのミシュランを抜いて世界トップシェア企業の地位を奪還した翌年、2006年に本社CEOに就任。「名実ともに世界ナンバーワン企業としての基盤を築く」を旗印に、世界約14万人の従業員を率いる。2008年のリーマンショック、2011年の東日本大震災などの危機をくぐりぬけながら、創業以来最大規模の組織改革を敢行したほか、独自のグローバル・マネジメント・システムも導入。また、世界中の工場の統廃合・新設を急ピッチで進めるとともに、基礎研究に多大な投資をすることで長期的な企業戦略も明確化するなど、一部メディアから「超強気の経営」と称せられるアグレッシブな経営を展開。その結果、ROA6%という当初目標を達成する。2012年3月に会長就任。2013年3月に相談役に退いた。キリンホールディングス株式会社社外取締役、株式会社日本経済新聞社社外監査役などを歴任・著書に『優れたリーダーはみな小心者である。』『参謀の思考法』(ともにダイヤモンド社)がある。(写真撮影 榊智朗)