【歴史のどんでん返し】イスラーム帝国を逆転支配した“すごい民族”

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

イスラーム世界を地図で読み解く

ウマイヤ朝を倒したアッバース朝は民族に関係なくイスラーム教徒の平等を実現します。さらに、2代カリフ・マンスールが建設を開始した新都バグダード(マディーナ・アッサラーム)は、8世紀には人口100万を数える世界最大の都市の一つになり、文化・経済の両面で比類のない繁栄を謳歌するのです。

奴隷貿易とトルコ人の移動―トルコ系民族の西進

さて、繁栄を極めたアッバース朝でしたが、9世紀の後半になると衰退が顕著となり、次第に地方勢力の割拠を許すようになります。こうしてイスラーム世界は分裂が加速するのです。

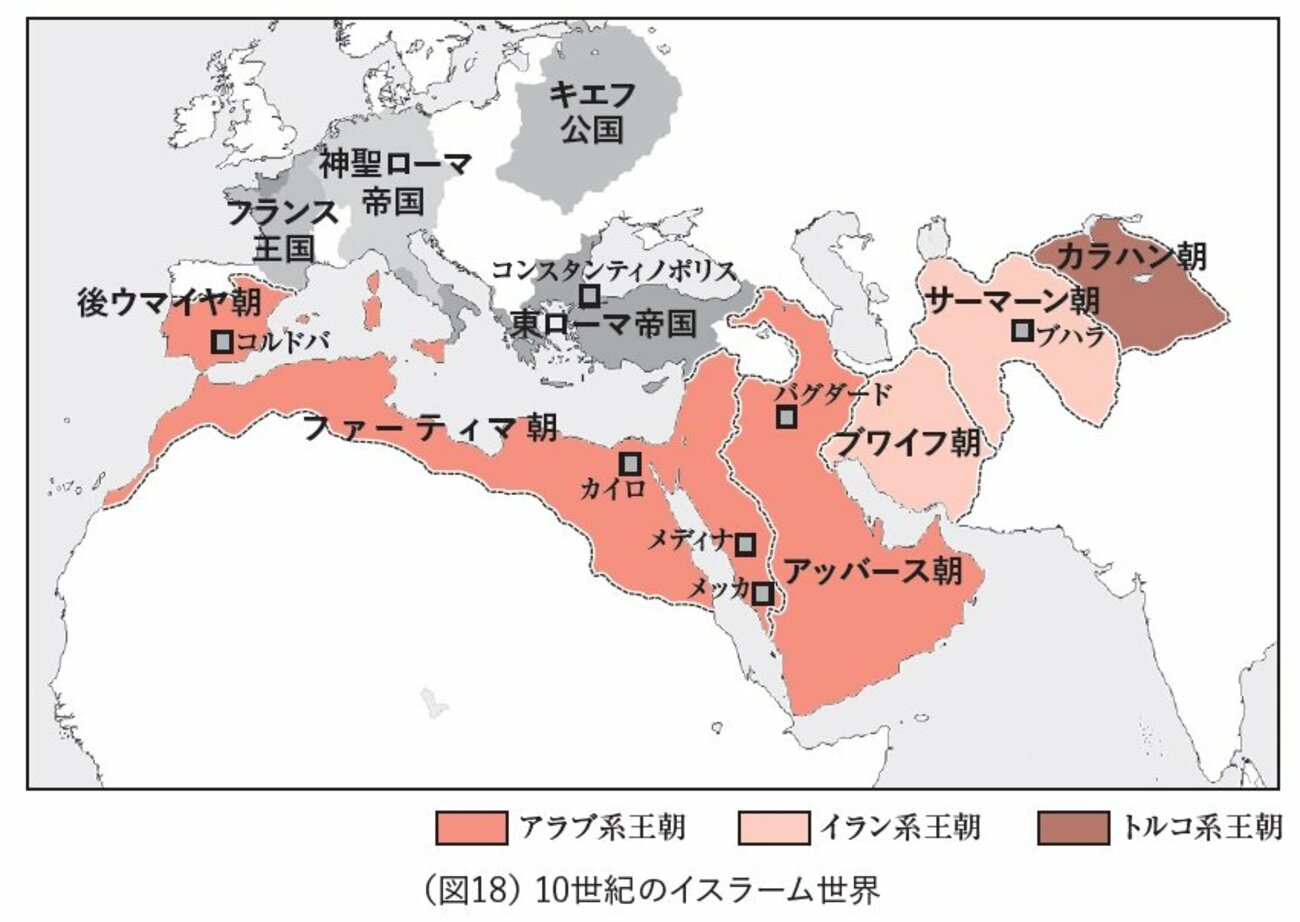

アッバース朝もまた典型的な世界帝国であり、多民族国家です。当時のアッバース朝あるいはイスラーム世界で中核となったのが以下の3つの民族です。

(1)アラブ人…… 支配階層、アッバース朝に反発し「カリフ」を名乗る王朝も出現(後ウマイヤ朝、ファーティマ朝など)

(2)イラン人(ペルシア人)…… アミールと呼ばれた地方総督が自立(サーマーン朝、ブワイフ朝など)

(3)トルコ人(テュルク人)…… 奴隷軍人としてイスラーム諸王朝に仕えるが、クーデタで政権を奪取(ガズナ朝、ホラズム・シャー朝、マムルーク朝など)

下図(図18)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

このうち注目すべきがトルコ人(テュルク人)です。ここではトルコ人のイスラーム世界への進出について振り返ってみることにしましょう。

トルコ人はもともとモンゴル高原北部に居住したとされますが、時代が下るごとに徐々に南下を始めます。8世紀にはトルコ系のウイグル人が回鶻(かいこつ)と呼ばれる国家をモンゴル高原に打ち立てます。この回鶻は、9世紀にキルギスというまた別のトルコ系民族の攻撃を受け崩壊しますが、これを機にトルコ系ウイグル人が、大挙して西方に移住します。その移住先が、タリム盆地からカスピ海にかけての地域です。

この地域には、すでにトルコ系民族の進出が始まっており、ウイグル人の移住により多数派として定着します。これにより、この地域はペルシア語で「トルキスタン(トルコ人の地)」と呼ばれるようになります。トルキスタンはパミール高原を境に東西に分けられ、それぞれ東部の約3分の1が東トルキスタン、西部の約3分の2が西トルキスタンと呼ばれます。

奴隷から「支配者」へ!

西トルキスタンは、ウマイヤ朝の進出以来、イスラーム勢力の支配下に入った地域です。この地に成立したイラン系のサーマーン朝では、現地のトルコ人を奴隷軍人として雇い入れるようになります。こうした奴隷軍人は当初はグラーム、後に「マムルーク」と呼ばれ、サーマーン朝の奴隷取引を通じてイスラーム各地に輸出されるのです。

「奴隷」といっても、ここでは「人身売買の対象となる人間」というニュアンスであり、優秀な軍人であるマムルークは、君主の近衛兵などとして優遇され、場合によっては身分を買い戻す(自分の売値を自分自身で支払う)ことで自由身分として解放されるケースも珍しくはありませんでした。

サーマーン朝の奴隷取引などを通じて、この地にもイスラーム教が布教されます。こうしてトルキスタンのイスラーム化が進行すると、トルコ系イスラーム王朝が台頭し、最初に建国されたのがカラハン朝です。この王朝の支配層は、一説では崩壊したウイグル人を中心とする部族連合だったのではないかと考えられています。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)