外遊びが増えれば

近視の進行が遅くなる

さて、もう1つ我々の行った面白い研究を紹介しましょう。

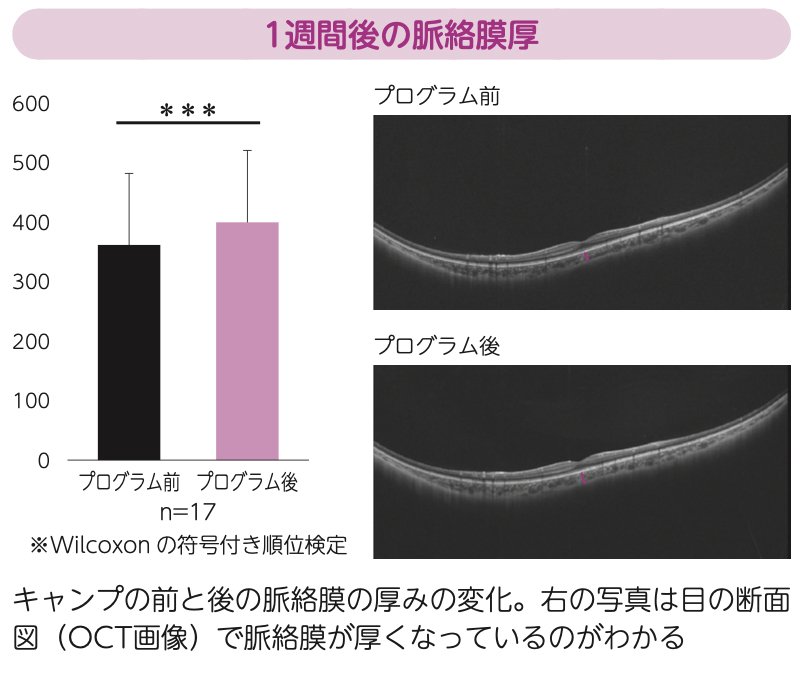

これは、国立青少年教育振興機構という独立行政法人が行っている夏休みの小学生のキャンプでの研究です。1週間ほど群馬県の赤城山でキャンプをするのですが、キャンプをする前と後で慶應義塾大学医学部眼科学教室チームが目の血流の変化を見たのです。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

血流は脈絡膜(編集部注/眼球の硬い壁である強膜と網膜の間にある組織)の厚みを測ることによって実際に測定することができます。最初350マイクロメーターであった脈絡膜の厚みが、なんと1週間のキャンプだけで400マイクロメーターにも達したのです。

脈絡膜が50マイクロメーターも厚くなるというのは非常に大きな変化で、いかに外遊びによって、目の血流が良くなるかということを示しています。

子供たちは真っ黒に日焼けして本当に健康そうになりますが、実際に目も健康になっているのです。

脈絡膜が厚い状況では血流が良く、近視を予防し、遠視のほうに移行していきます。

20万年前にホモサピエンスが東アフリカで生まれたときは、ちょうど赤城キャンプのように1日8時間またはそれ以上に外で過ごしていたでしょうから、目の血流はとても良好で、近視にはならなかったものと思われます。

コロナ禍の際、子供たちの近視が非常に進んでしまったのは、大変嘆かわしいことではありますが、過去15年間の世界の眼科研究により、外遊びが増えれば近視の進行は遅くなることが証明されています。

すなわち、なるべく外で遊ぶことにより、脈絡膜の血流を介して、近視を予防するということです。

近視は失明に繋がる病気

台湾では近視率低下の法律を制定

これを最も思い切り進めているのが、台湾のウー・ペイチャン教授です。

ウー教授は、2018年にOphthalmologyという世界的に信用されている米国眼科学会の雑誌に、台湾で1日80~120分、小学生は外に出させるという国の方針を作って全国で行ったところ、近視が減り始めたという報告をしました。

これは世界で初めて、近視率の低下を国レベルで発表したことになります。