写真はイメージです Photo:PIXTA

写真はイメージです Photo:PIXTA

生命の持つ目には「見る」機能だけでなく、光を感知して昼と夜を認識する「時計」の機能も備わっている。また、赤色を検出できる私たち人類の目は、血液や赤く熟れた実を認識しながら生存確率を上げてきたという。生命の“目と光”の関係について、ドライアイや近視の研究を行う慶應義塾大学名誉教授・坪田一男氏が解説する。※本稿は、坪田一男『「外にいる時間」があなたの健康寿命を決める』(サンマーク出版)の一部を抜粋・編集したものです。

人類の目の形が作られたのは

約5億4300万年前

生命は、今から37億年ほど前に生まれたと言われています。地球の歴史がおよそ45億年、太陽系が50億年といいますから、そのかなり初期に生命が生まれたことになります。

初期の生命は、地球の熱や化学エネルギーをもとに生活していましたが、約25億年前に太陽の光を使えるようになったと言われています。

Nature誌にも掲載された有名な研究によれば、約25億年前に出現したシアノバクテリアという単細胞生物は、光合成を通してエネルギーを作るとともに、光を1つのシグナルとして使い、サーカディアンリズム、すなわち、昼と夜を光によって分けて、エネルギー効率よく生活するということを始めたとされています。

元々生命というものは、環境に適応して生き延びてきたと考えられます。

水中に棲む魚は、エラを通して酸素を得て動き、地表に上がった動物たちは、肺という組織を通して呼吸をして酸素を取り入れます。

25億年前には、じつは酸素は地球上にはほとんどありませんでした。温度もご存知のように、その後たくさんの氷河期を迎え、氷点下からかなり高い温度までを何回も循環しています。

そういう意味で最も安定している環境は、地球の自転によって昼間12時間太陽の光を浴び、その後は12時間太陽が反対側に位置するために夜を迎えるという環境でありました。

光を感知する生物のシステムを光受容体と言います。光を受け入れるシステムということですね。

生命が、光を使い始めた25億年前はもちろん、目などは存在しません。なにせ、単細胞生物ですから。その後、さまざまな光受容体ができ、それから目の原型にあたる組織ができ、そして今の目の形が作られたのが、約5億4300万年前のカンブリア紀と言われています。

すなわち、25億年前から5億年前までの20億年間は、生命は、目はないけれど、光情報を使っていたということになります。

感度の高い光受容体と

色を感知する光受容体

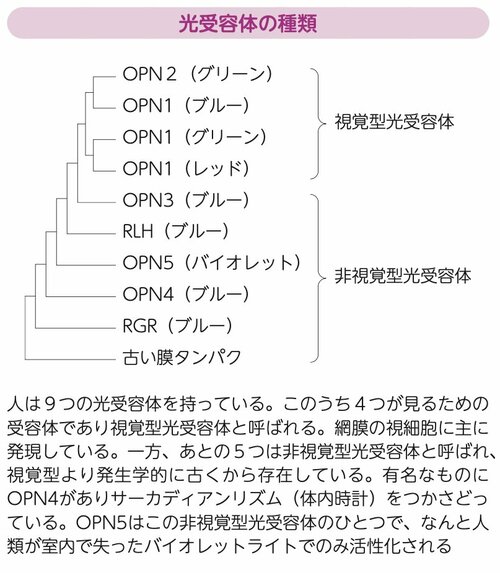

そもそも人は、9つの光受容体を持っています(下図)。見るためにある視覚型光受容体が4つ、見るためではない非視覚型光受容体が5つあります。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示