「いまの時代、ここまで忖度なしに書かれた本はない」

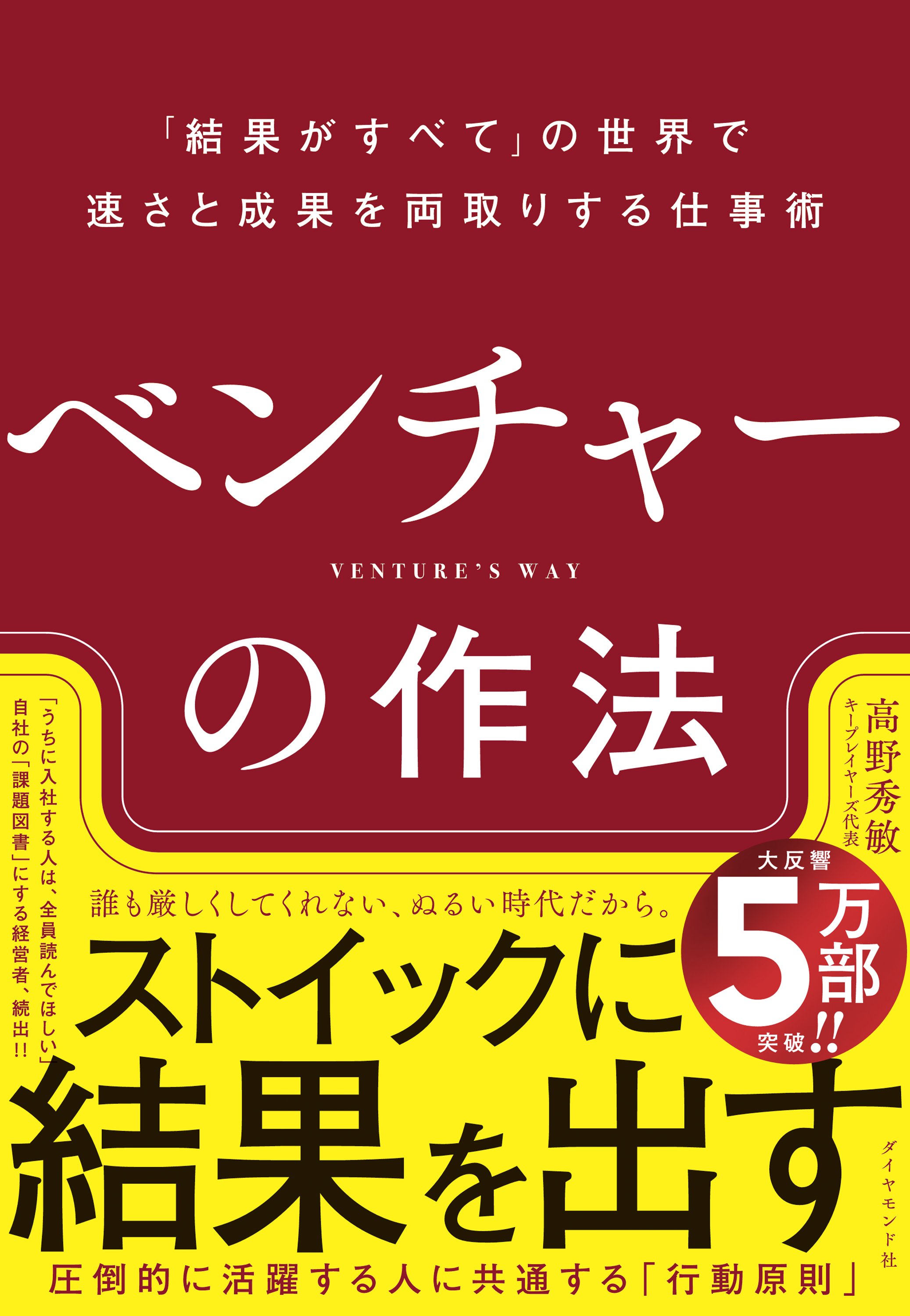

新年度を迎え、そんな声が多数寄せられているのが、書籍『ベンチャーの作法 -「結果がすべて」の世界で速さと成果を両取りする仕事術』です。

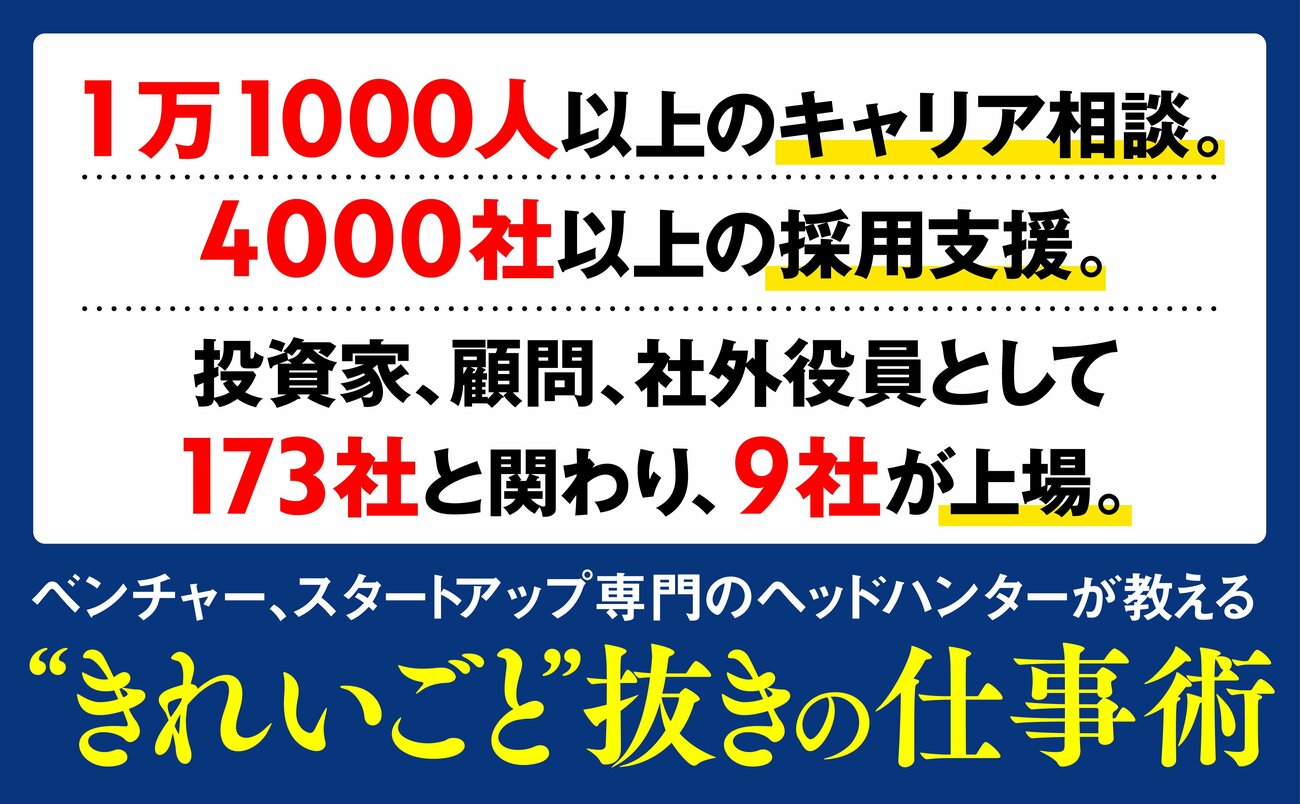

転職エージェント「キープレイヤーズ」代表の高野秀敏さんが、1.1万人以上のキャリア相談、4000社以上の採用支援の経験で見てきた、「結果を出す人の働き方」をまとめました。“きれいごと”抜きの仕事論に、「結局、すべての仕事で大事なのってコレだよね」と、社員や経営者、ベンチャーや大企業を問わず、共感する人が続出する異例の反響となっています。

この記事では、本書より一部を抜粋・編集し、「転職タイミングの考え方」をお伝えします。

ムードメーカーは「替え」が利く

気にかけたいのは「何人辞めたか」ではなく、「誰が辞めたか」です。

たとえば多くの組織には、皆から慕われているムードメーカー的な存在がいます。こういう人が会社を去った場合、組織に重苦しいムードが漂いがちです。

ですが、それは瞬間的なものであり、意外とその影響は小さかったりします。相当劣悪な環境で、その人しか精神的な支えがいなかったというケースでもなければ、また別の人がその業務を引き継いで平常運転に戻ります。

「人間性」や「業務」は、意外と替えが利くのです。

組織にとって「替えの利かない人」とは

替えが利かないのは「才能」です。

つまり心配したいのは、「結果を出している人」が辞めたときです。

いちばん稼いでいる営業のエースや、人気商品を連発しているヒットメーカー。こういった存在が辞めてしまうと、売上が一気に下がったり、会社の未来を担うコンテンツがつくれなくなったりします。

短期的にも長期的にも影響は致命的なため、自分も転職を考えてもいいでしょう。

ただし「去ってプラスになるエース」もいる

ただし、たとえエースであっても、他者の足を引っ張っていた「ブリリアントジャーク」のような人が辞めた場合はそのかぎりではありません。

たとえば、営業成績トップのエースだけど、チームマネジメントがすごく苦手で、メンバーにも自分と同じやり方を押し付けるパワハラをしてしまっていた人。他にも、技術者としてはエースだけど、社内の仕事を独占して自分の好きなようにやり、周りも口出しできなかった人。

こういった人が辞めた場合、これまでその人の陰に隠れていた別の人の能力が発揮され、新たに活躍するケースもあります。

エースが辞める場合は、そのマイナスの側面だけでなく、プラスの面もないか考えたうえで影響の大きさを推測して転職を判断しましょう。

(本稿は、書籍『ベンチャーの作法』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では「結果を出す人のキャリアの築き方」を多数紹介しています。)

■書籍のご紹介

誰も厳しくしてくれない“ぬるい時代”だから…

大反響!!5万部突破!!

「本質的すぎてブッ刺さった!」

「全社会人に読んでほしい!」

……と、絶賛の声、続々!!

「ぬるい時代」だからこそ読みたい!!

“きれいごと”抜きの仕事論

★1万1000人のキャリア相談。4000社の採用支援実績

★ベンチャー、スタートアップを知り尽くしたヘッドハンターが明かす!!

★圧倒的に活躍する人に共通する「行動原則」の正体!!

ベンチャーも大手社員も経営者も。

「心を打ち抜かれた読者」が続出!!

最初の5ページでのめり込み、一気に読み切りました。

自分の心の火を、何度でも灯してくれるそんな本です。

「人生を何倍も濃く生きていきたい!」そんな方に心からおすすめしたい一冊です!!

最近の日本の労働環境の中で、本来あるべき姿勢を言語化した良書

今の停滞した日本には、全ての会社にこの本に書かれている「ベンチャースピリット」が必要だと強く感じました。

余りにも内容がズバリ過ぎて、社員役員24名全員の課題図書にしてレポートまでもらいました。

みんなが本当は思っていたり感じている、真実というか真理をストレートに分かりやすく伝えている書籍で、めちゃくちゃ刺さりましたし、勉強になりました。

「結果を出せる人」だけが生き残る時代の必読書!!

上司や先輩に「指示」を仰ぎながら仕事を進める。

会社の戦略や戦術に「疑問」を提示して主張する。

組織や仕組みの「課題」を指摘して改善を提案する。

どれも社会人として模範的な考え方と行動です。

しかし、あなたが仕事で結果を出したいと思っているのなら、これでは活躍できません。

従順で聞き分けのいい「指示待ち人間」

理想論を語るだけの「評論家」

他人の変化や努力に期待する「他責思考」

そんな人は、必要ないからです。

AIの登場によって、「頭のよさ」に意味はなくなりました。

もはや「口だけの人」に価値はありません。

そんな時代に生き残れる人、それは……

自ら動いて、結果を出せる人です。

そのための作法を、本書でお伝えします。

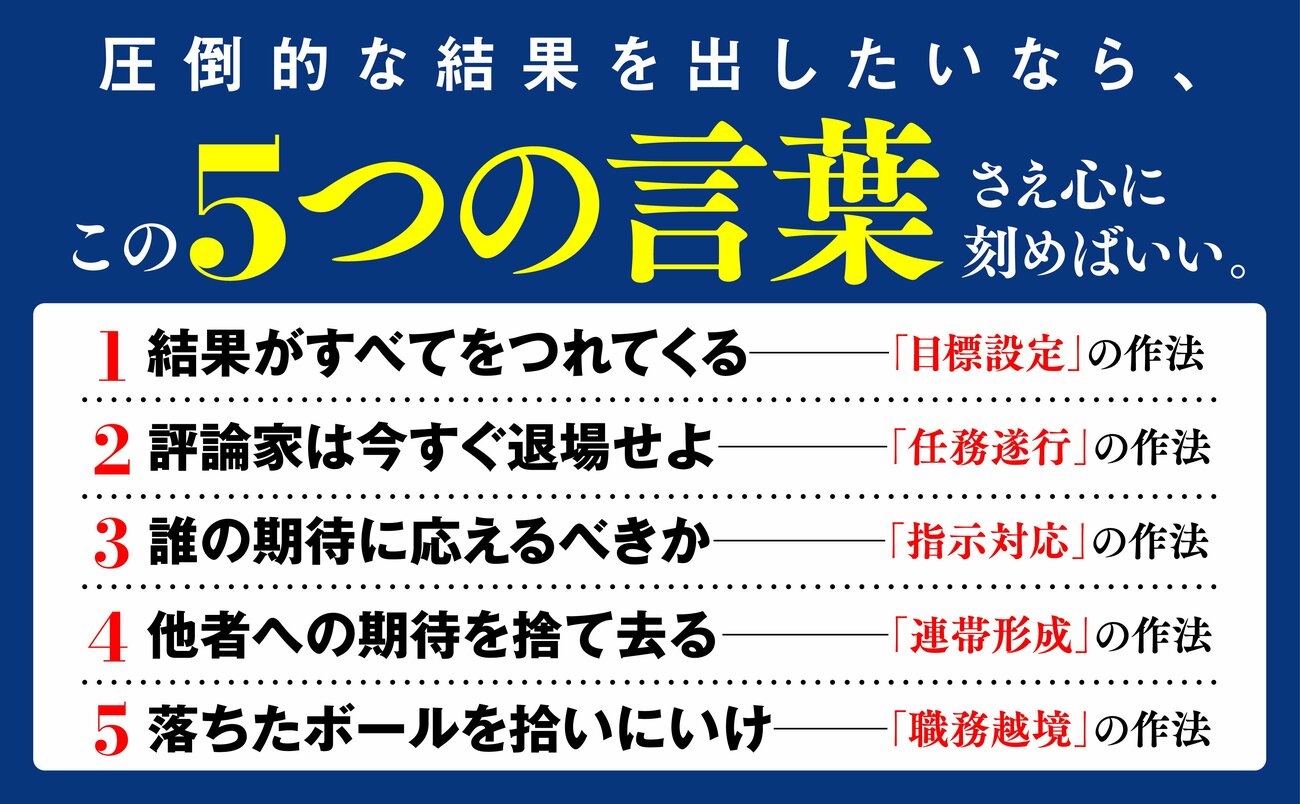

第1章 結果がすべてをつれてくる――「目標設定」の作法

「結果」より先に「裁量」を求めるな/「良い人間関係」に甘えてはいけない/「輝かしい過去」を過信してはいけない/「頭脳」になるな 「手足」となれ……など

第2章 評論家は今すぐ退場せよ――「任務遂行」の作法

「セカンドペンギン」が群れを導く/組織に「評論家」は必要ない/「スピード感」のないベンチャーは死ぬ/「納得感」なんて、求めてはいけない/「やる」だけでなく「やりきる」ことが大事……など

第3章 誰の期待に応えるべきか――「指示対応」の作法

「顧客」より「経営者」を見ろ/経営者に「説明」を求めてはいけない/「無茶」に応えるのも立派なスキル/期待に「応える」と「超える」の違い……など

第4章 他者への期待を捨て去る――「連帯形成」の作法

「人を動かせる人」が本当に優秀な人/仕事を「任せる」ときにやってはいけないこと/部下から「知りたい」と思われる人になれ/「上を動かす」という最強のマネジメント……など

第5章 落ちたボールを拾いにいけ――「職務越境」の作法

「関係のない仕事」は組織に存在しない/「採用」するのもあなたの仕事である/「社長のボール」も奪いにいけ/手を動かせない人がたどる末路……など

終章 あなたが群れを抜けるとき

「何人辞めた」ではなく「誰が辞めた」が重要/「120%成長」を喜んではいけない/中途半端な「黒字」にすがるな/自分の「市場価値」がわかる瞬間……など

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock