あなたの文章は大丈夫?

余白がない文章は、相手をイラッとさせる

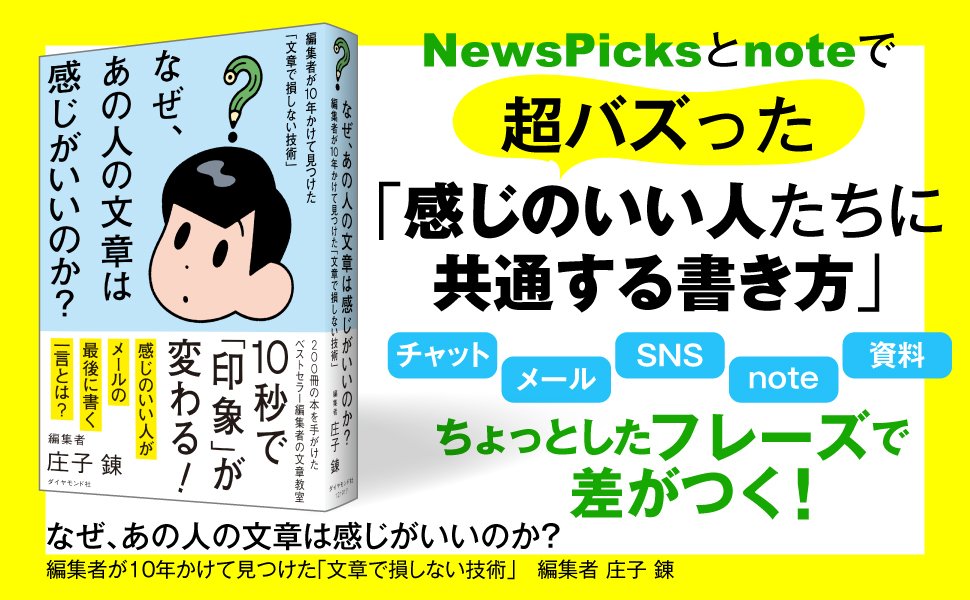

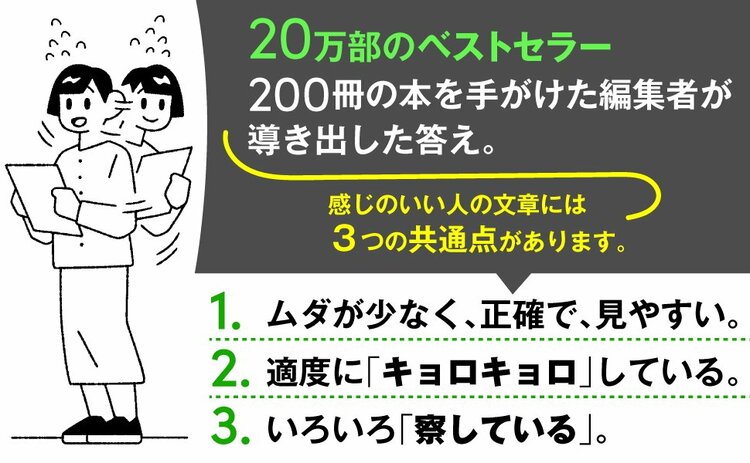

20万部のベストセラー、200冊の書籍を手がけてきた編集者・庄子錬氏。NewsPicks、noteで大バズりした「感じのいい人」の文章術を書き下ろした書籍『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』(ダイヤモンド社)を上梓しました。

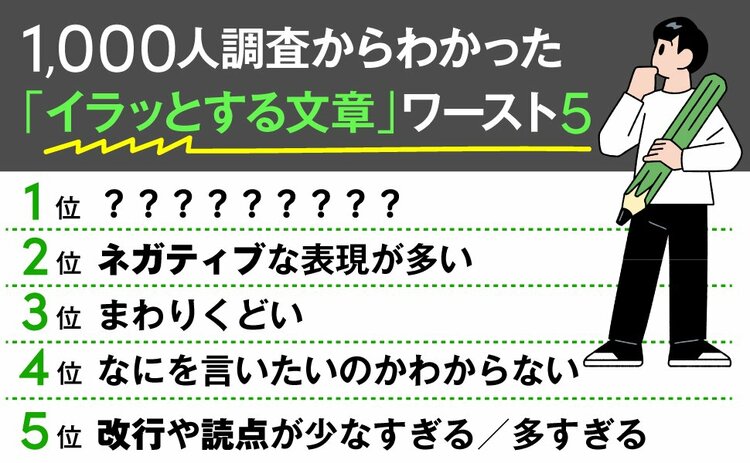

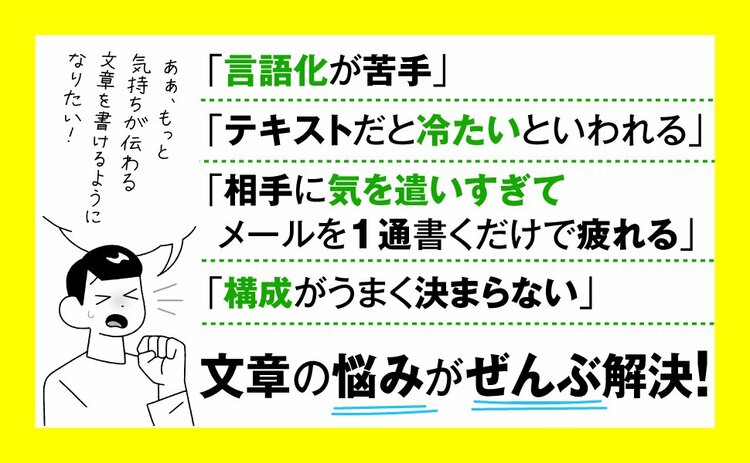

実は、周囲から「仕事ができる」「印象がいい」「信頼できる」と思われている人の文章には、ある共通点があります。本書では、1000人の調査と著者の10年以上にわたる編集経験から、「いまの時代に求められる、どんなシーンでも感じよく伝わる書き方」をわかりやすくお伝えしています。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「余白」で文章の第一印象をよくする!

メールやチャット、資料、SNS、ブログ……読みやすい文章を書く人は「余白」を意識しています。

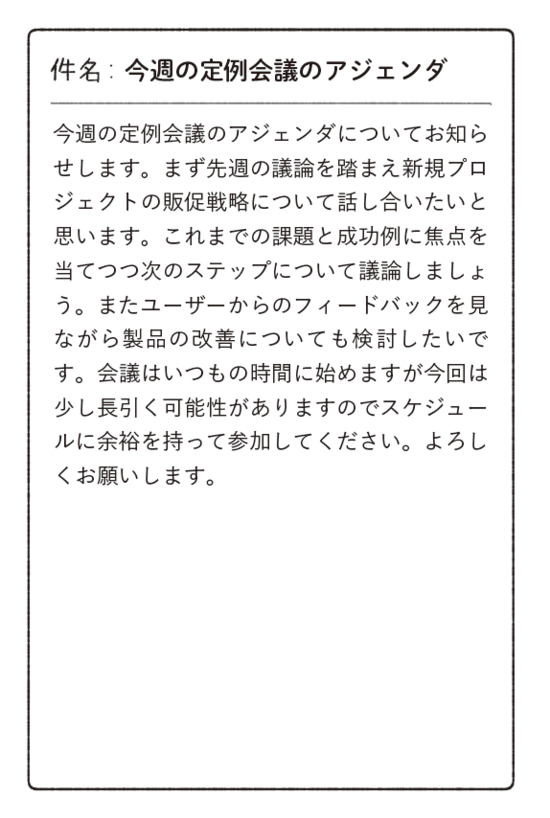

たとえば、あなたのもとに、次のメールが届きました。

文字がぎゅっと詰まっていて、かなり読みづらく感じじたのではないでしょうか。

「改行」や「空行(1行空けること)」「読点(、)」がないと、第一印象が悪く、読む気が失せてしまいます。

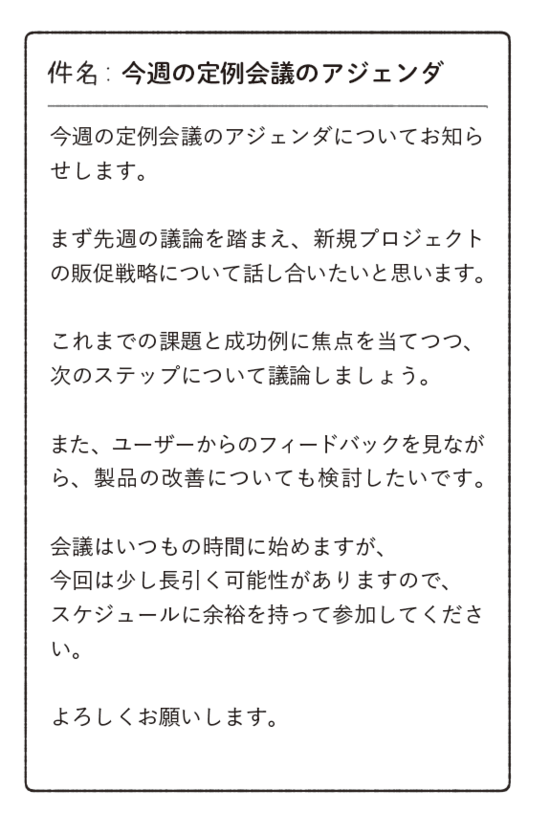

そこで次のように手を加えてみましょう。

どうでしょう。改行、空行、読点を入れただけで、ぐっと読みやすくなりましたね。

これはメールだけでなく、チャット、報告書、エッセイ、SNSでも同じです。

1~3文に1回、改行や空行を入れる。

これを意識するだけで、「文章の見た目」はぐっとよくなります。

【見出し】

なぜ、読点がやたらと多い(少ない)人がいるのか?

【本文】

続いて、読点について。

読点は前の例文のように少なすぎるのはもちろん、「これは、トマトのような、香りの、お酒ですね」みたいに多すぎても読みづらくなります。

そのため世の文章読本では、読点について、次のようなメソッドが説かれています。

● 息継ぎをするタイミングで入れる

● 誤読になりそうな場所に入れる

● 長い主語のあとに入れる

● 逆説(「~が」など)のあとに入れる

● 原因と結果の関係(「~ため」など)のあとに入れる

● 名詞を並列で書くときに入れる

ただ、いずれもそうだよなとは感じつつも、ピンとこないというか、「本当に単純に技術の問題なのかな」とも思ってしまうんです。

というのは、ストレスを感じるくらいの読点の多すぎ・少なすぎって、書き手が多くしよう(少なくしよう)と意識しないと、そうならない気がするからです。

日本で育った人のほとんどは、業務教育や日常生活を通じて、正しい(少なくとも間違っていないとされる)日本語を浴びてきています。その過程で「こういうときに読点を入れるものだ」と、人によって程度の差はあれども、学び、体得してきているはずです。

そう考えると読点の多すぎ・少なすぎって、じつは本人としてもそれなりにこだわりがあってやっているのではないでしょうか。

たとえば、尊敬する先輩から「読点が多いと幼稚に見えるからやめたほうがいいよ」と言われたとか、好きな作家が読点多めだから自分も同じようにしているとか、前職で「文頭の接続詞のあとに読点を入れるのはNG」というルールがあったから継続しているとか。これが絶対的に正しいとは言わないまでも、「自分としてはこんな感じがいい」と思ってやっている気がするんです。

なんでそう思うのかというと、ぼくも同じような経験をしているからです。編集した過去の作品を振り返ってみると、30代前半までに手がけたものはどちらかといえば読点多めで、ここ2、3年は少なめです。

要は、こだわりの波があるわけですね。ファッションや音楽の好み、付き合う人のタイプが変わるように。

あるいは、こだわりじゃなくても、「ネガティブな報告で煙に巻きたいから、あえて読点を少なくして読みにくくしよう」みたいな理由もあるかもしれません。相手やシーンに応じて読点の量を意図的に調整しているわけですね。

こうやっていろいろ事情を想像していくと、まず大前提として、読点は「極端に多い・少ない」のでなければ、一人ひとりが読みやすいと感じる位置に入れたらいいのではないでしょうか。

ただし、「読み手に負担を強いること」よりも「自分のこだわりを貫くこと」を優先するのは、少なくともビジネスシーンでは認められませんし、そういう人がいた場合はやんわりでも指摘すべきです。

そのときは「読みづらい」とか「わかりにくい」みたいな否定的なアドバイスではなく、提案を意識して伝えるのがいいと思います。「TPO(時と場所と場合)的には、もう少し読点があったほうがいい気がします」みたいに。

ただ繰り返しになりますが、極端に多い・少ないという自覚がないのであれば、そこまで厳密に気にする必要はないように思います。

むしろ自分なりにリズムを工夫してみることは、表現のレパートリーを増やすうえではとても大事です。それにルール化すると、書くことが退屈で苦痛なものになりそうですし。……甘すぎますかね。

1988年東京都生まれ。編集者。経営者専門の出版プロデューサー。株式会社エニーソウル代表取締役。手がけた本は200冊以上、『バナナの魅力を100文字で伝えてください』(22万部)など10万部以上のベストセラーを多数担当。編集プロダクションでのギャル誌編集からキャリアをスタート。その後、出版社2社で書籍編集に従事したのち、PwC Japan合同会社に転じてコンテンツマーケティングを担当。2024年に独立。NewsPicksとnoteで文章術をテーマに発信し、NewsPicksでは「2024年、読者から最も支持を集めたトピックス記事」第1位、noteでは「今年、編集部で話題になった記事10選」に選ばれた。企業向けのライティング・編集研修も手がける。趣味はジャズ・ブルーズギター、海外旅行(40カ国)、バスケットボール観戦。

※この連載では、『なぜ、あの人の文章は感じがいいのか?』庄子 錬(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集して掲載します。