いまシリコンバレーをはじめ、世界で「ストイシズム」の教えが爆発的に広がっている。日本でも、ストイックな生き方が身につく『STOIC 人生の教科書ストイシズム』(ブリタニー・ポラット著、花塚恵訳)がついに刊行。佐藤優氏が「大きな理想を獲得するには禁欲が必要だ。この逆説の神髄をつかんだ者が勝利する」と評する一冊だ。同書の刊行に寄せて、ライターの小川晶子さんに寄稿いただいた。(ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

何がわからないのかわからない

親にスマホを教えるのはめちゃくちゃ難しい。

説明してもよくわかっていないようだし、こちらも親が何がわからないのかがよくわからない。意味不明なことを言ってくるので、ついイライラしてしまう。親も説明がわからなくてキレ気味である。

先日、母親のスマホでキャッシュレス決済が使えるように手続きをした。

その手続きが完了するまでの間に、母親から電話があり「余計なことをしなければよかった」と言う。余計なこととはどういうことだ。早速カチンときつつも聞いてみると、スマホに「暗証番号が違う」というようなメッセージが出ているという。

母親はとにかく混乱しており「アカウントなんて持っていない」と言ったり「メールボックスが消えた」と言ったり要領を得ない。

「大丈夫、解決できるから落ち着いて。今は何の話をしているの?」

母親も自分が何の話をしているのかよくわかっていなかった。結局、手続き自体はスムーズに進んでおり、とくに問題は起きていなかった。やれやれ。

「行為」に注目していると見えないこと

そんなこんなで親子でお互いにイライラしているわけだが、それはお互いに「行為」に注目しているからだ。

私からすると、母親はわざわざ電話してきて「余計なことをしなければよかった」と私を責めるようなことを言っている。母親からすると、娘がキャッシュレス決済なんて難しく、なじみのないことをやれと言ってきた。

しかし、それぞれ「意図」に注目すれば、怒るようなことではないのだ。

母親は不安な気持ちを和らげ、手続きは本当にこれで合っているのか確認したいから電話をしてきただけだし、私がキャッシュレス決済を勧めたのは、そもそも母親が便利に買い物をしたいと言っていたから、それに応えようとしたのである。

哲学者のセネカは、「行われたことばかりを見るのではなく、意図を考えるべきだ」と言っている。

他人の立場で考える

しかし、意図を考えるべきだ。その人は意図的にそれを行ったのか、偶然行ったのか、強制されて行ったのか、間違いで行ったのか、……自分を喜ばせるために行ったのか、友人のために行ったのか。(セネカ『怒りについて』)

――『STOIC 人生の教科書ストイシズム』より

この言葉は職場においても教訓となる。

行為や結果は、さまざまな要素に左右される。当然、失敗も起こりうる。

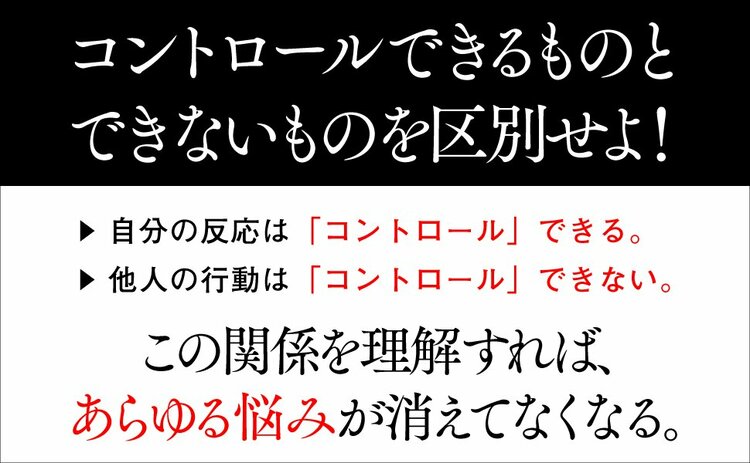

一方で、行為の「意図」は当人がコントロールできるものだ。

リーダーや管理職は「行為」に目がいきがちだが、「意図」こそをしっかりと見るべきだ。意図がよいものであれば、あとはやり方を指導するなり調整していけばいい。

これは人間関係全般においてもヒントになる。

親との関係の例でいうと、親はせっかく私が入れたスマホのアプリを消してしまったり、非難がましいことを言ってきたりして、つい言い合いになってしまう。

だが実際には親も、未知のことに混乱したり取り乱したりしているだけだ。行為ではなく、意図を見るようにすれば、お互いに腹を立てるべきことなんて何もないことがわかる。

行いや出来事だけを見ているとわからないことが多いが、意図に注目するようになると、大きく見え方が変わってくる。

人を評価するときや、人間関係で困ったときなどは、「意図を考える」という言葉を思い出してほしい。

(本原稿は、ブリタニー・ポラット著『STOIC 人生の教科書ストイシズム』〈花塚恵訳〉に関連した書き下ろし記事です)