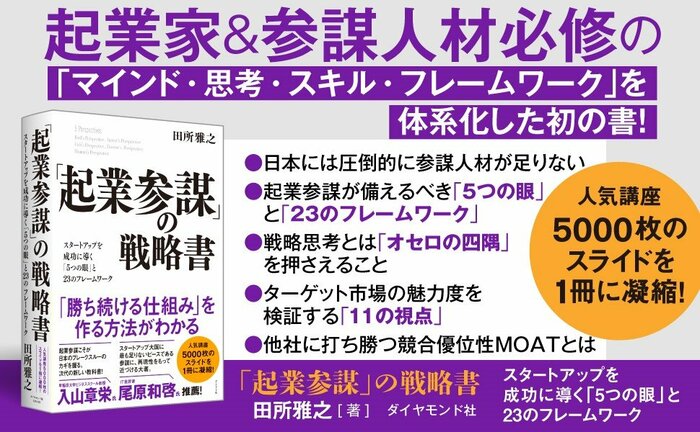

「失われた30年」と言われて久しい。日本経済がふたたび活況を取り戻すためにも、より多くのスタートアップやユニコーン企業の誕生が求められる。2022年11月、岸田内閣(当時)主導で「スタートアップ育成5か年計画」が発表されるなど、スタートアップへの注目が高まる中、『「起業参謀」の戦略書ーースタートアップを成功に導く「5つの眼」と23のフレームワーク』(田所雅之著、ダイヤモンド社)では、起業家を脇で支える参謀人材(起業参謀)の育成こそが、スタートアップ成長のカギを握ると説いている。本連載では、スタートアップのキーマンとなる起業参謀に必要な「マインド・思考・スキル・フレームワーク」ついて、同書より抜粋・一部加筆して紹介していく。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

MOAT/ディフェンシビリティの要因

MOAT(他社が攻め込んできても、勝ち続けられる仕組み)は、ディフェンシビリティ(Defensibility)と同義で使われる。

そもそもディフェンシビリは、ティディフェンス・アビリティ(Defence + Ability)といい、防御するための能力を指す。

ディフェンシビリティとなりうる要因は、大枠で言うと下記の7つがある(下図)。

①Technology/IP/Engineering(技術力)

②Data/Insight(データ量・データモデル・インサイト)

③Network effect/Business Relationship Asset

(ネットワーク効果・取引関係の質・量)

④Brand/Awareness(ブランド価値・認知度)

⑤Culture/Team/CXO(会社の文化・MVV・チーム・経営陣の優秀さ)

⑥Operational Excellence

(オペレーショナルエクセレンス・標準化)

⑦Strategy(ストラテジー・戦略性)

1.Technology/IP/Engineering(技術力)

事例として、アメリカの電動自動車(EV)およびクリーンエネルギー関連企業であるTeslaは、優れたバッテリー管理技術がある。

Googleは優れた検索エンジンという技術を持つ。特にDeep Tech系の企業において、高い技術力を持つことが、強いMOATになることは言うまでもない。

2.Data/Insight

(データ量・データモデル・インサイト)

Amazonのレビューによるデータがこれに当たる。

2021年に上場したワンコインで簡単にフリーランスに対して仕事を依頼できるココナラは、出店している方々のレビューを数多く持っていることが、その競合優位性になっている。生成AIによってAIが一般化した現在において、他社が持っていないデータやデータセット(データの集合体)を持っていることが大きな競合優位性につながることを留意しておきたい。

3.Network effect/

Business Relationship Asset

(ネットワーク効果・取引関係の質・量)

Amazonの他に、Microsoft、Google、Tesla、Meta、メルカリ、Uber、Airbnbが代表的な事例として挙げられる。そのプロダクト/プラットフォームにおいて、ある一定の取引量を超えたら、売り手が買い手を呼び、買い手が売り手を呼んでくるようになっていく(これは後ほど解説するが、ネットワーク効果を発動させるための閾値/ティッピングポイントという)。

メルカリも初期の頃は、売り手も少なかったので、買い手も少ない状態だった。つまり、初期の頃、こういったプラットフォーム型/マッチング型サービスというのは必ず「ニワトリとタマゴのジレンマ」に陥ってしまう。

4.Brand/Awareness(ブランド価値・認知度)

たとえば、コカ・コーラはペットボトル1本150円ほどするが、原価は恐らく数円程度の砂糖水である。なぜこの値段で売れるのかといえば、「ブランドの価値」が構築されているからだろう。

「5つの不」(不認知、不信、不適、不要、不急)のところで解説したが、結局売れるようになるには、「第一想起を取れるか」「いかにして信頼されるか」というのが重要な要素になる。そのためのブランディング/認知度というのが重要になる。

5.Culture/Team/CXO

(会社の文化・MVV・チーム・経営陣の優秀さ)

これも強力なディフェンシビリティになりうる。スタートアップの一番の強みの1つは「ゼロから強力なカルチャー」を構築できるところだ。そのカルチャーがあると、優秀なタレントを引きつけ保持することができるようになる。

また、トラクション(顧客獲得)が少ない初期においては、「創業チーム/CXO」が最も大きな差別化要因になることを留意したい。

6.Operational Excellence

(オペレーショナルエクセレンス・標準化)

テクノロジーだけでなく、テクノロジーを支えるプロセスやオペレーションがあると他社が参入してきても、なかなか模倣できない。

たとえば、マクドナルドよりうまいハンバーガーを作れるプレーヤーは数多くいるが、マクドナルドよりも優れたオペレーションを構築することはなかなかできない。他社が持っていないような、強いオペレーションや業界のノウハウや知見は優位性につながっていく。

7.Strategy(ストラテジー・戦略性)

オセロの真ん中部分をひたすら取りにいくような無駄な布石を打っても意味がない。オセロの四隅をいかに取れるかが肝心。そこを取りにいくような効果的・効率的な戦略を考えていくことが必須である。

PMF(顧客から支持される製品・サービスを作ること)することは非常に重要だが、PMFすることは最終ゴールではない。

その後に仕組みで勝ち続けられるようにしていく視点が求められる。すなわち、いかにしてMOATやディフェンシビリティを構築できるかが大事なのだ。

株式会社ユニコーンファーム代表取締役CEO

1978年生まれ。大学を卒業後、外資系のコンサルティングファームに入社し、経営戦略コンサルティングなどに従事。独立後は、日本で企業向け研修会社と経営コンサルティング会社、エドテック(教育技術)のスタートアップなど3社、米国でECプラットフォームのスタートアップを起業し、シリコンバレーで活動。帰国後、米国シリコンバレーのベンチャーキャピタルのベンチャーパートナーを務めた。また、欧州最大級のスタートアップイベントのアジア版、Pioneers Asiaなどで、スライド資料やプレゼンなどを基に世界各地のスタートアップの評価を行う。これまで日本とシリコンバレーのスタートアップ数十社の戦略アドバイザーやボードメンバーを務めてきた。2017年スタートアップ支援会社ユニコーンファームを設立、代表取締役CEOに就任。2017年、それまでの経験を生かして作成したスライド集『Startup Science2017』は全世界で約5万回シェアという大きな反響を呼んだ。2022年よりブルー・マーリン・パートナーズの社外取締役を務める。

主な著書に『起業の科学』『入門 起業の科学』(以上、日経BP)、『起業大全』(ダイヤモンド社)、『御社の新規事業はなぜ失敗するのか?』(光文社新書)、『超入門 ストーリーでわかる「起業の科学」』(朝日新聞出版)などがある。