これからも決めたことをやるだけではなく、途中で内容を変更したり、やり方を変えたりする体験を重ねてもっともっと自由に手帳を活用できるようになることを期待しています。

少しずつ子ども自身が書き込む量を増やして、娘なりの工夫をもっと加えられるようにサポートしていきたいです。

Bさんのレポートへ

筆者からのアドバイス

中学受験をする場合、やるべきことが多く、それらを効率的、効果的に進めるために無駄のない方法をとっていく必要があります。また、ただ効率的にこなせばいいわけではなく、子どものやる気が持続することも大切です。

そのため、「タスクの見える化」「進捗の見える化」という2つの重要基本要素をもとに、子どもがやりたくなる方法を提案したり、成果やタスクをビジュアル化したりする必要があります。

Bさんのレポートで、子どもがポイント制には興味を示さなかったことが書かれています。ポイント制が不要なケースが2つあります。

1つは、もともと学ぶことに意味を感じている子の場合は不要です。このような子どもは、「ポイントのために勉強しているわけではない」と言ってくるはずです。そのときはポイント制にしません。

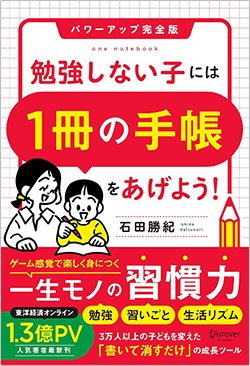

『勉強しない子には「1冊の手帳」をあげよう!パワーアップ完全版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

『勉強しない子には「1冊の手帳」をあげよう!パワーアップ完全版』(ディスカヴァー・トゥエンティワン)石田勝紀 著

もう1つは、中学生以上の子どもです。中学生以上は、日々の勉強時間数のカウントを数字化しておくと、自分の勉強量が増えていくことに対して充実感とチャレンジ精神が高まっていくことがあるので、その程度の数値化にしましょう。

Bさんのお子さんは、前者のケースであるためポイント制は不要です。

ただ、勉強時間数を科目ごとに集計しておくといいかもしれません。勉強時間数と科目の点数の伸びの相関がわかることもあり、科目による勉強時間数のばらつきを補正するときに使えるでしょう。

いずれにしても、子どもの特徴に合わせて「子ども手帳」の形や運用を変えていき、最終的に子どもにピッタリあった形式に落ち着けてよかったです。

このように、まずは決まった形から始めていき、そこから徐々にカスタマイズすることは大切です。

リード文内「あさ出版」→「ディスカバー・トゥエンティワン」

(2025年5月19日 15:30 ダイヤモンド・ライフ編集部)