Photo by Hirobumi Senbongi

Photo by Hirobumi Senbongi

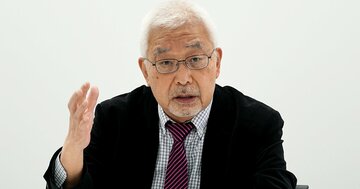

JAグループの中枢にいた人物が、覚悟の上で、ダイヤモンド編集部のインタビューに応じた。その人物とは、全国500農協を束ねてきたJA全中元常務の福間莞爾氏だ。最近、JA全中を批判する書籍を上梓した福間氏は、古巣が腐敗した要因として、同組織の元専務から参院議員となった山田俊男氏による「独裁」と「組織の私物化」を挙げた。農協の上部団体で何が起きていたのか。(ダイヤモンド編集部副編集長 千本木啓文)

元専務の参院選出馬が転落のきっかけ

JA全中は解散して出直すべきだ

――JA全中の常務だったこともあり、これまでは古巣に遠慮して言わなかったことがあったと思います。なぜ今、JA全中を厳しく批判する書籍『貶められた司令塔 ─危機に立つ巨大組織農協(JA) 求められる新基軸』を上梓したのですか。

2015年の農協法改正で、(JA全中や都道府県段階の農協中央会が、JAに監査や指導などを行う)農協中央会制度が廃止されました。農協の発展の原動力となり、戦後の農業や農業政策を支えてきた中央会制度がなぜなくなったのか、それを誰も総括していません。それをやらなければ、反省の上に立った新たな農協運動を展開することはできないと考えたのです。

――JA全中元専務の山田俊男氏が07年に参議院選挙に出馬したことが、中央会制度が廃止になった要因になったと、著書で指摘されています。

山田氏は、参院議員になって現在3期目を終えるところです。国会議員になってからもJA全中を支配し、自分に都合の悪い人材を排除してきました。山田氏や彼を支えたJA全中幹部が、政治というものの怖さを認識していなかったことが、中央会制度の廃止につながったと考えています。

彼らは、JA全中をはじめとした中央会という公的な組織を利用して選挙運動を展開しました。JAグループが選挙の応援をすることは過去にもありましたが、それは中央会ではなく、農政連という別組織が行っていました。ところが、山田氏の選挙は、中央会を選挙事務所として使う露骨なものでした。(選挙運動用の)電話を引いたり、時間内に職員に選挙運動をやらせたりと一線を越えていました。

当時、私は常務を退任していましたが、JA全中の教育部長が会議での挨拶で山田氏への投票を依頼しているのを見て、愕然としたのを覚えています。大きなモラルの低下以外の何物でもありません。そんなことをやって、しっぺ返しが来ないわけがないと危機感を覚えました。

私の父は、社会党の島根県連の書記長でした。県庁職員としての安定した身分を捨て、党員として生きる道を選んだ。政治というのは、それぐらいの覚悟がなければやってはいけないものです。JA全中は、政治との関係を安易に考えすぎていました。

山田氏は、45万票を集めて初当選を果たしました。しかし、結果的には、よりどころだった農水省を敵に回し、(首相としてJA全中の解体を決めた)安倍晋三氏の反感を買ったのです。

――それは、具体的にはどういうことでしょうか。

農協法に基づく中央会は、行政がつくった公的な機関です。戦後、1万組織を超えていた農協は経営難に陥りました。そこで農水省が1954年に中央会を設立し、監査権限などの特権を与え、国の意思を代行する機関として農協の経営指導をやらせたのです。

JA全中が農協をリードできたのも、農水省がバックにいて、お墨付きを与えていたことが大きいのです。

一方、JAグループは、農水省のOBを選挙で応援し、政界に送り出してきました。

山田氏は、参院選前にJAグループ内で行った予備選挙で、元農水省高官で参院議員を務めていた福島啓史郎氏を退け(JAグループの組織内候補として、支援を一手に受けて)、当選しました。予備選で敗れた福島氏も同選挙に立候補しましたが、(JAグループの全面的な支援を受けられず)落選しました。これがどのような結果をもたらすのか。尋常なことでは済まないことは、少し考えれば誰でも分かることです。

――山田氏の選挙が、安倍氏の反感を買ったのはなぜですか。