【世界史ミステリー】最強モンゴル軍を支えた「3本の道」とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

モンゴル人の生業は「商業活動」

モンゴル人といえば遊牧民であり、彼らの主産業は「商業活動」です。遊牧生活は農耕社会と比べて社会の維持が難しく、とりわけ穀物の確保は文字通りの死活問題でした(遊牧民の居住地は農耕に適していない土壌や気候であることが多いです)。このため遊牧民は古来より商業に従事(あるいは商業民族を保護)することで、穀物をはじめとする生活必需品を賄っていたのです。

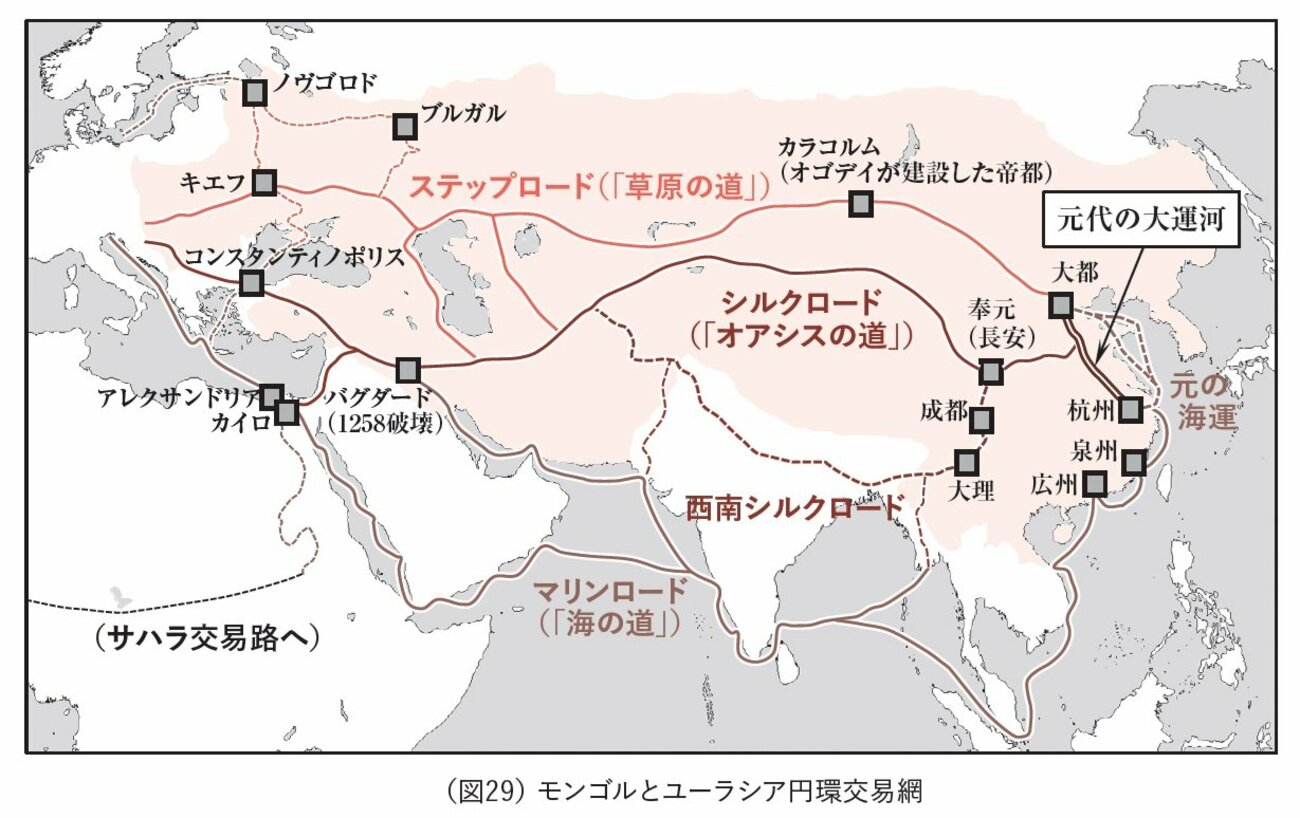

モンゴルの拡大は、「ユーラシア交易網の独占」を狙ったものと見なすことができます。まず、チンギスが征服したトルキスタンは、ユーラシア東西交易、とりわけシルクロード(「オアシスの道」)の中継点です。ここを足掛かりに、オゴデイの治世にバトゥが征西に向かったルートは、ステップロード(「草原の道」)に相当します。

さらに、モンケの治世でのフレグの遠征は、シルクロードの制覇と見ることができ、最後にクビライはマリンロード(「海の道」)の制覇を狙ったものの、これは挫折したのです。

ユーラシア円環交易網と「パクス・モンゴリカ」

モンゴルによるユーラシア制覇では、商業民族としての彼らの本領が発揮されることになります。その支配領域には、ステップロード、シルクロードのほぼ全域と、マリンロードの要地(始点と終点)が含まれる、史上類を見ない大帝国なのです。

この「3本の道」を支配下に置いたことで、ユーラシアは一つの巨大な交易ネットワークとして機能し(ユーラシア円環交易網)、モンゴルのユーラシア制覇と東西交流の活況は、「パクス・モンゴリカ(モンゴルの平和)」と称されます。下図(図29)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

さらにこの「3本の道」は、元の時代に大運河が補修されることで、有機的に結びつきます。また、元では大運河の混雑を解消するため、中国沿岸の海運も活性化させます。

先ほど、「ユーラシア円環交易網」と形容したように、モンゴルによってユーラシアは一つの輪を描くような巨大な循環交易網と化したのです。また、地方にはジャムチ(站赤)と呼ばれる駅伝制を整備したことで、情報伝達や交易の利便性が大いに高まり、ヒト・モノ・カネの交流を支えたのです。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)