外部パートナーが書いたコードであれ、生成AIが生成したコードであれ、実務に耐えられなければ意味がなく、社員がその判断をできる必要がある。自社の業務への最適化を図り、不具合を自力で検知・修正できるノウハウを蓄積するため、武井CIOは「自ら手を動かしてプログラミングを経験することを重視している」と語る。そのためニトリHDでは、新卒社員全員に、一定期間のプログラミング実務を課している。

武井CIOは、日本オラクルでCIOを務めるなどIT業界で要職を歴任した後に、ニトリ(現ニトリHD)に入社した。まずは業務に精通するために、入社後すぐに自らの意思で店舗のフロアマネージャーや店長を経験した。以降も、物流部門や商品部門、EC事業の責任者など現場業務に広く関わってきた異色の経歴を持つ。「DXの本質は本来の業務をいかに改善するか。やり遂げるには、業務の知識と経験が不可欠」との信念から、あえて現場を渡り歩いたという。徹底した現場理解を武器に、現在はグループ全体のDXを統括する役割を担っている。

DX推進拠点「ニトリデジタルベース」を設立した背景

ニトリHDが「製造物流IT小売業」という独自のビジネスモデルをさらに加速させるべく22年に設立したのが、武井CIOが社長を務める子会社のニトリデジタルベースだ。同社は現在約400人のIT人材を擁し、1年後には約500人の体制を目指している。武井CIOはニトリデジタルベースの狙いを、大きく二つ挙げる。

一つ目の狙いは、デジタル人材が最大限の力を発揮できる制度と環境を用意することである。ニトリHDの人事制度は小売業が前提となっており、IT業界とは働き方や報酬体系が異なる。優秀なデジタル人材を確保し定着させるために、ニトリデジタルベースを独立した会社として、IT業界の水準に合わせて勤務形態や報酬を設定できるようにした。

二つ目の狙いは、IT開発に携わる専門組織の強化だ。グループの各部門で立ち上がるDXプロジェクトを、一元的に引き受けることができる開発体制を整えた。

ニトリデジタルベースの人材は、即戦力として採用された中途採用社員、現場業務からシステム部門へ転じた社内配転社員、そして大学などでIT知識を身に付けた新卒社員という大きく3類型に分けられる。現在の社員の構成比率では、それぞれが約3分の1ずつを占めている。

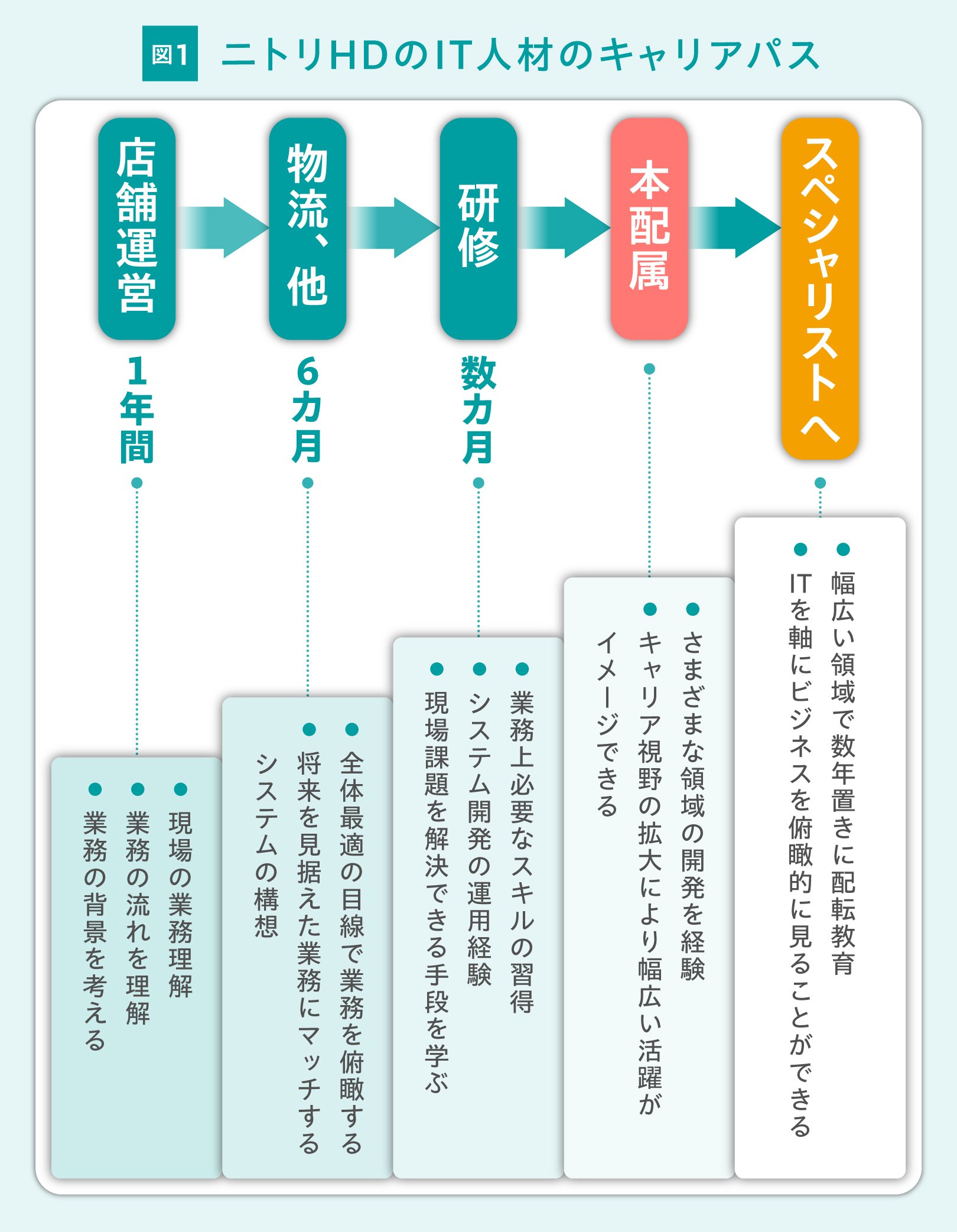

人材育成で武井CIOが重視するのは、基本となるITスキル、社内システムについてのスキル、業務に関するスキルの「三つのスキル」をバランスよく鍛えることだ。例えば、IT人材として採用された新卒社員も、最初の1年間は店舗勤務、続く半年は物流センターなどで勤務して現場での業務に携わり、さらに研修を経て、その後に情報システム部門へ本配属となる(図1)。現場での業務の実情を肌で理解した上でシステム設計に携わることで、現場のニーズに即した開発が可能になるというわけだ。

業務の現場からシステム部門に転じた社内配転の社員は、当初はITや社内システムの知識が不足しがちなため、その補完教育にも注力する。入社時点で高いITスキルを備えることが前提の中途採用社員にも、ニトリHDの業務やシステムを学ぶ研修を設けている。このように現場の業務への理解を重視する一方で、DX業務に関わりたいという「興味・関心と意思の強さ」については、いずれの人材類型に対しても重視していると武井CIOは語る。

なお同社は、IT拠点を東京と創業の地である北海道札幌市に構え、リモート勤務も含むハイブリッド体制で開発を行う。札幌は東京に比べて生活コストが安く、住環境や通勤の面でも優位性があり、IT人材獲得において強みになっているという。

全社員のデジタルリテラシーも強化

DX推進には、専門部署だけでなく社員全体のITリテラシー向上も欠かせない。ニトリHDでは、新入社員研修にIT基礎講座を組み込み、全員がデジタルの基本を学ぶ機会を提供している。経済産業省認定の国家資格「ITパスポート」の取得も奨励する。

入社後も、データ分析やAI活用などを学ぶ「社内DX講座」を幅広い社員向けに開講し、基礎から応用まで段階的に学ぶ場を設けている。これらの講座では、ITやデジタル関連業務の経験が豊富な社員が講師を務め、講師自身のスキル向上にもつながっているという。

各部署から業務のIT化・DX推進を担うプロジェクトメンバーを選抜する制度や、優秀な人材を一時的に情報システム部門に移して経験を積ませた後に元の部署に戻す社内留学制度も用意する。DX人材は専門部署だけでなく全社から輩出するという思想の下で、人材育成と業務改革を両立させているところがニトリHDならではといえる。なお、管理職のIT教育について聞くと、管理職はITの基本的な知識や経験を身に付けていることが前提となっているという。