4期連続で増収・増益、2024年12月期の決算では営業利益が1000億円を突破するなど、アシックスの快進撃が止まらない。背景にはDXによる経営の大変革がある。CIO、CDOとしてデジタルドリブンカンパニーへの変革をけん引し、24年に代表取締役社長COOに就任した富永満之氏に、DXの進化の軌跡について聞くインタビューを、前後編に分けてお届けする。(聞き手/元DIAMONDハーバード・ビジネス・レビュー編集長、現論説委員 大坪 亮、文/ライター 小林直美、写真/リアル・フォトグラフィ 近藤宏樹)

経営の「見える化」を推進し、デジタル経営に大転換

大坪 業績も株価も非常に好調ですね。この好業績の背景には、富永社長が入社以来、CIO(最高情報責任者)、CDO(最高デジタル責任者)として推進されたDXの貢献が大きいと認識しています。まず、DX(デジタルトランスフォーメーション)を推進することになった背景をお聞かせください。

富永 現在、アシックスは創業76年目ですが、グローバル化が大きく進んだのは2000年以降、ここ25年のことです。主に米国、欧州、中国、オーストラリアなどでビジネスを拡大し、05年には海外売上高比率が50%を超えました。15年ごろまで右肩上がりの成長が続きますが、その後失速し、業績を大きく下げました。マーケットの変化への対応やデジタルシフトが不十分だったという認識の下、18年に現会長の廣田(廣田康人代表取締役会長CEO)が社長に就任し、経営改革に着手しました。

大坪 富永社長も廣田会長と同じ18年の入社ですね。

富永 私は廣田の半年後に、CIOとして入社し、主にデジタル面から改革に関わっています。改革の核となったのが、カテゴリー基軸の経営管理体制の導入です。本社と国内外の販売子会社との関係を再構築し、それまでの機能別の組織から5つの商品カテゴリーごとの製販一貫体制へ移行しました。

まず、アシックス全体の売り上げの約50%を占める最大のカテゴリーが、ランナーの優れたパフォーマンス発揮に貢献する〈パフォーマンスランニング〉です。続いて、テニスやバスケットボールなどの競技用シューズを中心とした〈コアパフォーマンススポーツ〉、スポーツテクノロジーをライフスタイルへ提案する〈スポーツスタイル〉、競技用ウェアなどを幅広く扱う〈アパレル・エクィップメント〉があります。さらに、かつて競技用だったシューズをプレミアムライフスタイルブランドとして復刻した〈オニツカタイガー〉を加えた計5カテゴリーです。

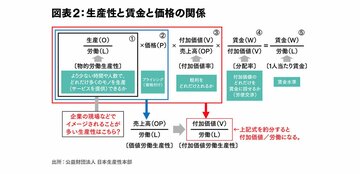

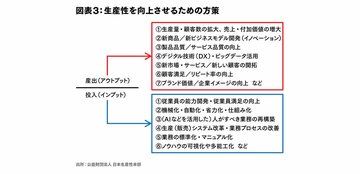

これら5つのカテゴリーそれぞれでPL(損益計算書)をしっかり見て、戦略を立て、収益を上げていこうと。そのためには、DXによる「経営の見える化」が必要不可欠だった、というのが基本的な流れです。

大坪 課題を洗い出して、解決のためにデジタル技術を活用したと。

富永 業績が全体として下がっていましたし、アパレルのように大赤字だったカテゴリーもあるなど、課題は目の前にありました。しかし、どの国で、どの製品に、どんな問題があるか──という内実までは分からなかった。それがデジタル化によって見えるようになり、適切に対応できるようになっていったということです。