メモを取らずに情報を活かす?「忘れる力」が創作を強くする理由

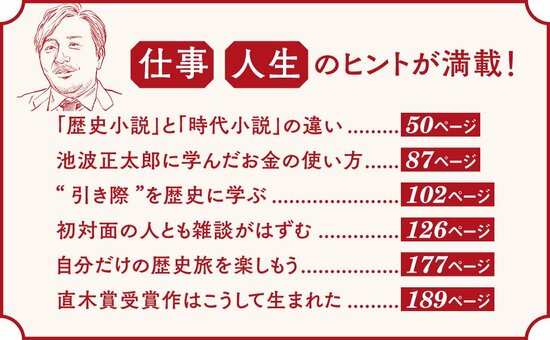

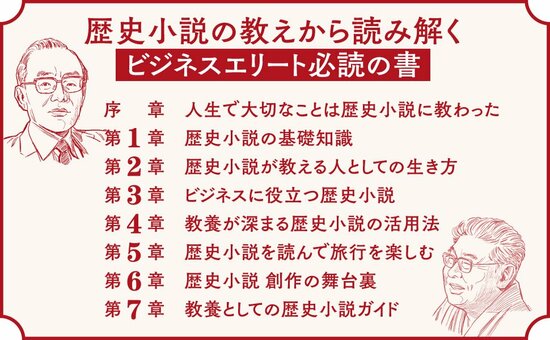

歴史小説の主人公は、過去の歴史を案内してくれる水先案内人のようなもの。面白い・好きな案内人を見つけられれば、歴史の世界にどっぷりつかり、そこから人生に必要なさまざまなものを吸収できる。水先案内人が魅力的かどうかは、歴史小説家の腕次第。つまり、自分にあった作家の作品を読むことが、歴史から教養を身につける最良の手段といえる。第166回直木賞をはじめ数々の賞を受賞してきた歴史小説家・今村翔吾初のビジネス書『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)では、教養という視点から歴史小説について語る。小学5年生で歴史小説と出会い、ひたすら歴史小説を読み込む青春時代を送ってきた著者は、20代までダンス・インストラクターとして活動。30歳のときに一念発起して、埋蔵文化財の発掘調査員をしながら歴史小説家を目指したという異色の作家が、歴史小説マニアの視点から、歴史小説という文芸ジャンルについて掘り下げるだけでなく、小説から得られる教養の中身やおすすめの作品まで、さまざまな角度から縦横無尽に語り尽くす。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

メモをとらない取材スタイル

私はメモをとらずに取材します。ノートも持たないですし、スマホに情報を記録する習慣もありません。

基本的には、情報を頭で記憶します。記憶した内容をすべて再現できるわけではないですが、覚えたという事実は残っています。

「そんな情報あったっけ?」とはならず、見聞きした記憶は残っているので、調べようと思えばいつでも調べられるのです。

忘れることも、創作の一部

と、偉そうに語っていますが、情報をすべて忘れてしまっていたら記憶した経験も忘れているはずですから、なかには忘れている情報があるかもしれません。

でも、忘れてしまう情報は、創作においては些細な情報と割り切っています。

人間は忘れる生き物であり、いくらメモをとっても忘れることはありますから、気にしなくてもよいと考えています。

忘れる力は「教養」への道

いらないことを忘れるというのは、実は素晴らしい能力です。知識から教養に至るには、熟成期間が必要です。

たくさんの知識を得て、いらない知識を忘れ、それでも脳裏に染みついて残ったものが、本当の教養と呼べるのです。

記憶の限界を活かしてキャラクターを書く

私は、人間の記憶の低減を意識しながら小説を執筆しています。

男性のキャラクターがたくさん登場する作品の場合、「この男」とばかり書いていたら訳がわからなくなるので、一応名前をつけて書き分けるようにします。

だからといって、いちいち覚えてもらわなくても大丈夫です。

忘れられてもいいキャラ、覚えてほしいキャラ

「あー、なんか男がいたな。名前は忘れたけど、いきなり小刀で襲ってきた男だったっけ?」

そんなふうに思ってもらえればしめたもの。というのも、そういうキャラクターはあえて名前を忘れてもらってもいいように書いているからです。

反対に、読者に絶対に覚えてほしいキャラクターは、覚えてもらえるような仕かけを施します。

記憶に残す仕かけの工夫

『茜唄』という作品で平家を描いたときには、平清盛や平知盛など平と盛が共通する人物がたくさん登場したので、忘れてもらってもいい人物と覚えてほしい人物を意識的に書き分けました。

覚えてほしい人物には忘れられないようなキャラクターづけをしたり、何回も名前を出したりする工夫をしたのです。

このように、人間の「忘れる」という生理を理解した上で取材をしていますし、執筆もしています。

※本稿は、『教養としての歴史小説』(ダイヤモンド社)より一部を抜粋・編集したものです。