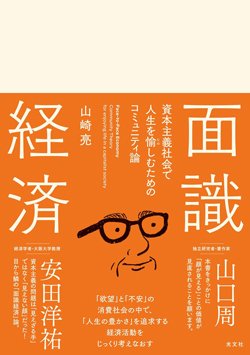

『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(山崎 亮、光文社)

『面識経済 資本主義社会で人生を愉しむためのコミュニティ論』(山崎 亮、光文社)

間違っても、地域外の商品やサービスばかり購入しつつ、若者には「この地域で起業しても食べていけないぞ」などと脅す大人にならないようにして欲しいものです。若者がその地域で起業して、地域貢献型の店をつくったのなら、大人たちは率先してその店に通ってほしい。そうやって応援してほしい(注8)。

ワークショップに100人が参加しているのなら、その人たちが週に1日でもお店を訪れるだけで1日に10人以上が来店してくれることになります。

ワークショップ参加者全員が「わかった。訪れる」と約束してくれると、若者がひとり、ふたりと「店をやってみたかったんです」と表明するようになります。そして「地元産の材料を8割使う店を目指します」と宣言してくれるようになります(注9)。

(注8)少しくらい割高でも、地元貢献型の店を応援するほうが長い目で見ると「お得」です。自分に巡ってくる貨幣が増える可能性が高まるし、地域に若者が残ってくれるし、「応援してくれる」という噂を聞きつけて外部から若者がやってきて起業してくれる可能性も高まります。若者はSNSでつながっていますから、信頼できる友人が「この地域の人たちは若者の起業を本気で応援してくれるよ」と発信すると、その情報を受け取った人たちの心は大きく揺さぶられます。ただし、そのSNSの投稿の横にはグローバルチェーンの広告が表示されたりするので、使いこなし方が問われます。なお、「全員が広告を無視するようになったら、広告主がSNSに広告料を払わなくなるから、結局SNSが維持できなくなって、あなたたちもSNSという便利な道具が使えなくなるだろう」という議論もあるでしょう。ただ、本書は最初にお伝えしたとおり、資本主義を転覆させて別の社会を作ろうと呼びかけるものではなく、ほとんどの人が資本主義社会で生きるなかで、「本書に共感する人たちは面識経済を意識してみませんか?地元経済を重視してみませんか?」と呼びかけるものです。したがって、本書に共感した人たちがSNSの広告を無視するからといって、SNS自体が立ち行かなくなるほどの影響力を持つとは考えていません。数字でいえば、本書が10万部売れたとしても、国内の1億2000万人以上はこれまでどおりSNSの広告を見るでしょう。ましてや、世界のSNS人口にはほとんど影響を与えないだろうな、と思っています。それでも、人口2000人の地域においては、100人が面識経済を意識することが大きな影響を生み出すと考えるのでワークショップを続けています

(注9)我々が担当したワークショップの参加者がカフェを作った結果、ワークショップ参加者たちの集いの場になったという事例がいくつもあります