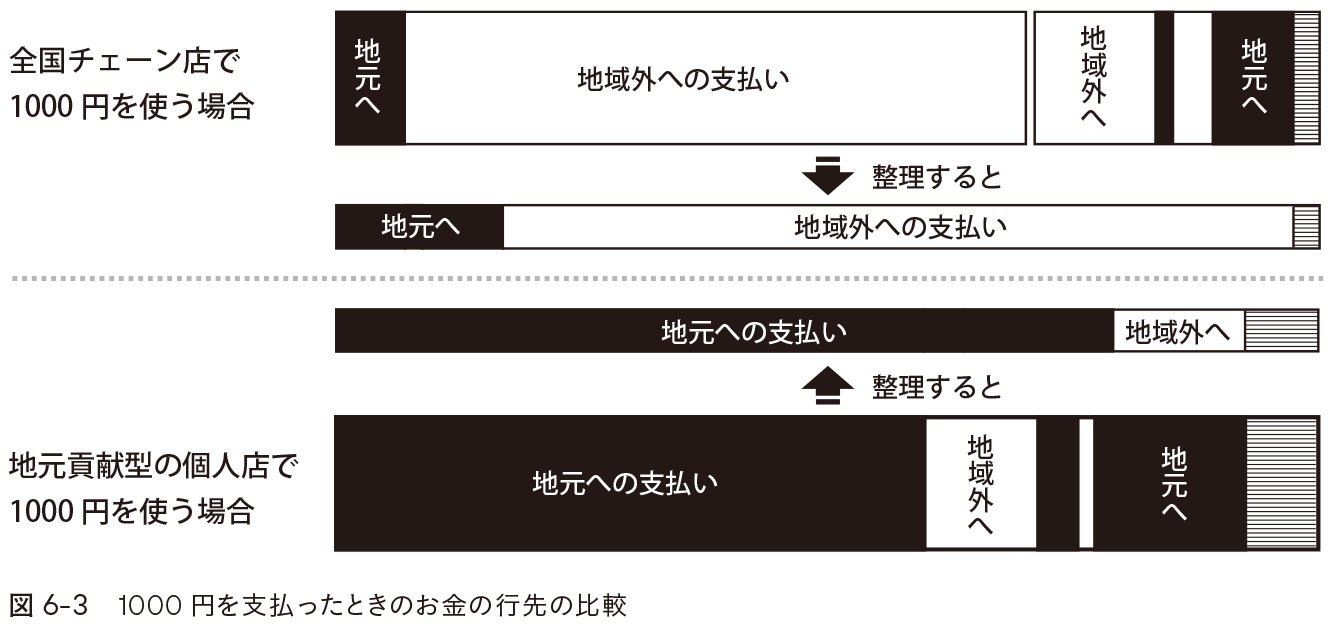

このことは、自分が使う貨幣から考え直すとわかりやすいでしょう(図6-3)。あなたが1000円使うなら、全国チェーンの店で使いたいか、地元貢献型の個人店で使いたいか。全国チェーンの店で使うと、1000円のうち800円は地域外に漏れていきますので、地域には200円しか残りません。一方、地元貢献型の個人店で使えば、1000円のうち800円が地域に残ることになります(注4)。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

1万円をどこで使うかで

16倍の差が生まれる

以上は、全国チェーンの店と、地域貢献型の個人店との比較です。これを地域に展開してみるとどうなるでしょう。

『地元経済を創りなおす』という本のなかに、そんな思考実験が紹介されています(注5)。Aという地域では、住民が地元の店であまり買い物をしないため、8割は地域外から商品やサービスを購入しているとします。

つまり、支払われる貨幣の2割しか地域に残らない。そんな地域で1万円を使うと、そのうちの2000円が地域に残ります。この2000円も「域外8割、域内2割」という使われ方をするため、そのうち400円だけが地域に残ることになります。さらにこの400円のうち、80円が地域に残ります。その結果、地域で使われた貨幣の合計は約1万2500円ということになりますね。

一方、Bという地域では「域外2割、域内8割」という使われ方をするとしましょう。こちらで1万円使うと、そのうちの8000円が地域に残ることになります。2巡目は6400円、3巡目は5120円、4巡目は4096円、と残ります。その結果、地域で使われた貨幣の合計は約5万円になります(注6)。

つまり、同じ1万円が作り出す貨幣価値は、A地域だと約2500円だったのですが、B地域では約4万円ということになります。16倍の差が生まれていますね。これはつまり、地域で循環する貨幣があなたの手元に巡ってくる可能性も高まるということを意味します。