また、子どもの脳と大人の脳では、水分含有比率が大きく異なります。胎児の脳の水分含有比率は約90%ですが、成長とともに減少し、質量の増加が止まる21歳頃には60~65%になります。

脳細胞同士のネットワークが増えることで組織の脱水が起こり、脳は重量を増やさずに機能を向上させることができます。

ちなみに、脳の水分含有比率は50代あたりを境に、また増えていきます。これは脳が萎縮することで、相対的に水分の比率が増えるということです。すると、徐々に思考の回転が遅くなる、物忘れが多くなるなど、よく言われる「脳の衰え」現象が見られ始めます。

このように、人間の脳は、ほとんどが水分の、非常に柔らかい状態から、徐々に脱水し、固くなるにつれて成長し、さらに年齢を重ねるとまた柔らかい状態になっていく、という順序をたどります。

よく発想の柔軟度を指して「脳が柔らかい」「脳が固い」「年を取るほどに頭が固くなる」なんて言い方をしますが、脳科学的には、固い脳ほど賢く、複雑な思考力や判断力が高いと言ったほうが正しいというわけです。

1000億の脳細胞を

8つに分類したのが「脳番地」

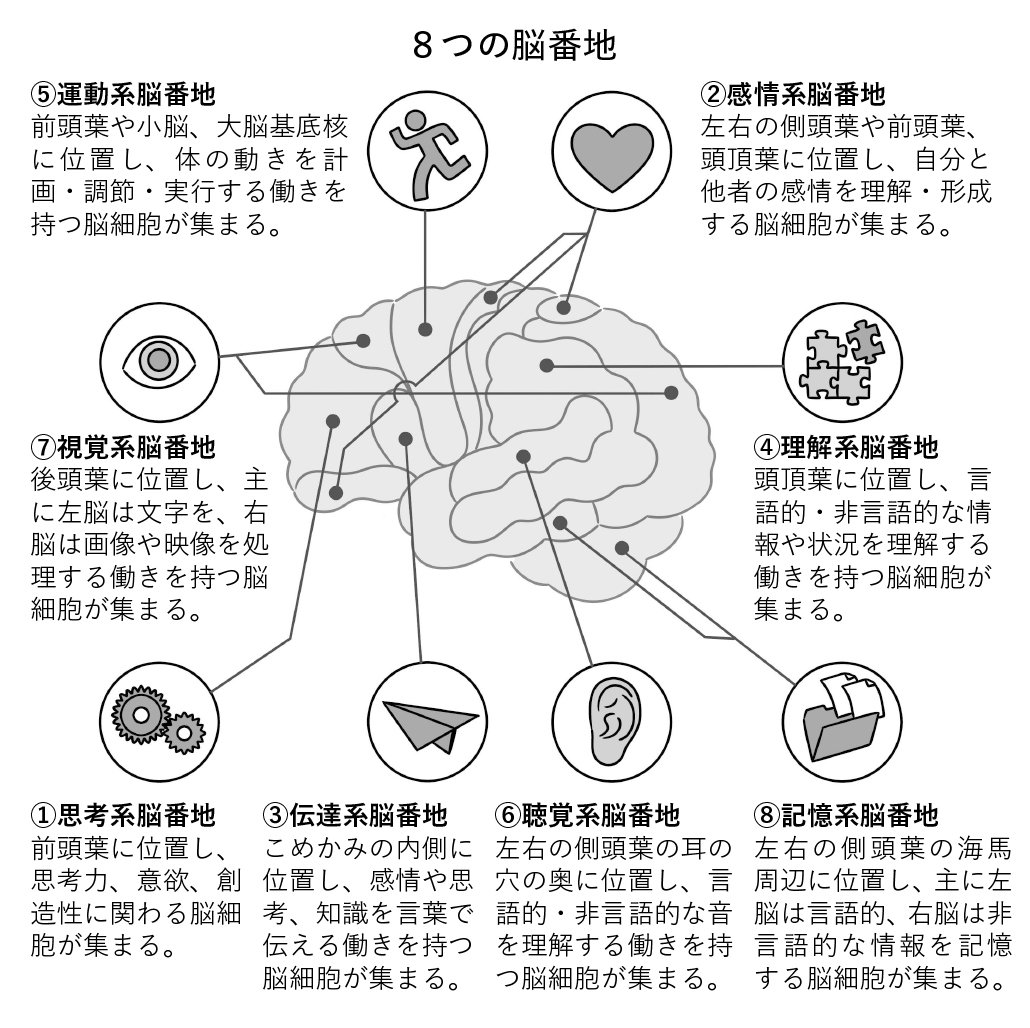

脳には1000億以上の脳細胞があり、同じような働きを持つ細胞同士が集合体を形成しています。

簡単に言うと、働きの傾向ごとに脳細胞の集合体を8つに分類したものが、「脳番地」です。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

ここから、それぞれの脳番地について見ていきましょう。