提供されたアイデア群を見ると、様々なユーザーのニーズに対応しようとする多岐にわたる試みが見られますが、それにもかかわらず特定の偏りが存在しているようです。以下はその偏りを指摘し、未探索のアイデア方向性を提案するものです。

現在のアイデア群の偏り

1.高機能・高技術志向:多くのアイデアが高度な技術(AI機能、スマート機能、精密温度管理)に依存しており、基本的な調理技術や低技術解決策を見落としている可能性があります。

2.健康・美観重視:健康志向やデザイン性に重点を置くアイデアが多く、コスト効率や使いやすさのみを追求する製品の開発が疎かになっている可能性があります。

3.調理過程の自動化・支援:自動化や調理支援に焦点を当てた製品が多いですが、ユーザー自身の調理スキル向上や学習を促進する製品は少ないようです。

4.特定ユーザー層への偏り:若者や高齢者、健康志向の人々への対応が目立ちますが、子どもや調理に不慣れな初心者、または特定の食文化や料理法に関心があるユーザー層に焦点を当てた製品は少ないです。

未探索のアイデア方向性

1.教育的価値に焦点を当てた製品:ユーザーが料理の基本技術を学べるよう支援する、ガイド付き調理アプリやインタラクティブな調理器具など、教育的側面を強化した製品。

2.低コスト・低技術解決策:シンプルで手頃な価格の調理器具、基本的な調理技術に焦点を当てた製品。たとえば、エネルギー効率が良く、使いやすい基本的な調理器具セット。

3.文化的多様性を促進する製品:世界各国の料理法や食文化を紹介し、ユーザーが新しい食材や調理法を探求できるようにする製品。

4.持続可能性とリサイクルを重視した製品:使用後の廃棄物を減らすための再利用可能な材料や部品で作られた調理器具。

5.手動操作に焦点を当てた調理器具:電気を使わない、または少ないエネルギーで動作する手動式の調理器具。これにより、エネルギー消費を減らし、調理過程におけるユーザーの参加と体験を促進する。

これらの方向性は、現在のアイデア群にないニーズや価値観に焦点を当てることで、より幅広い顧客層にアプローチし、市場に新たな機会を提供する可能性があります。

入力したアイデア群の偏りを指摘してくれた上で、「空白領域」を5つほど指摘してくれました。

偏りを突き止め、まだ見ぬ地平を複数リストアップする複雑な作業をわずかな時間で行うなんてこと、人間にはできないでしょう。「人が苦手で、AIが得意」な作業なんだなぁと、素直に感心します。

ただ気をつけたいのは、AIはすでに出ているアイデアたちを否定しているわけではありません。あくまでも「ここ、アイデアがないよ?」と教えてくれているだけです。

では、出てきた新しい方向性に可能性はあるのか。

「教育的価値に焦点を当てた製品」という方向性は、個人的には可能性を感じる空白領域でした。「一人暮らしの家電=家電に全部お任せ」という方向でばかり考えてしまいがちですが、「せっかく一人暮らしをするのだから、料理ができるようになりたい」などと考える層も一定数は存在するわけで、たしかにニーズがありそうですね。

こうして新しい方向性が見えたら、そこを起点に自力でアイデアを追加していったり、本書で紹介している他の技法を使ってアイデアを出していったりすればいいだけです。

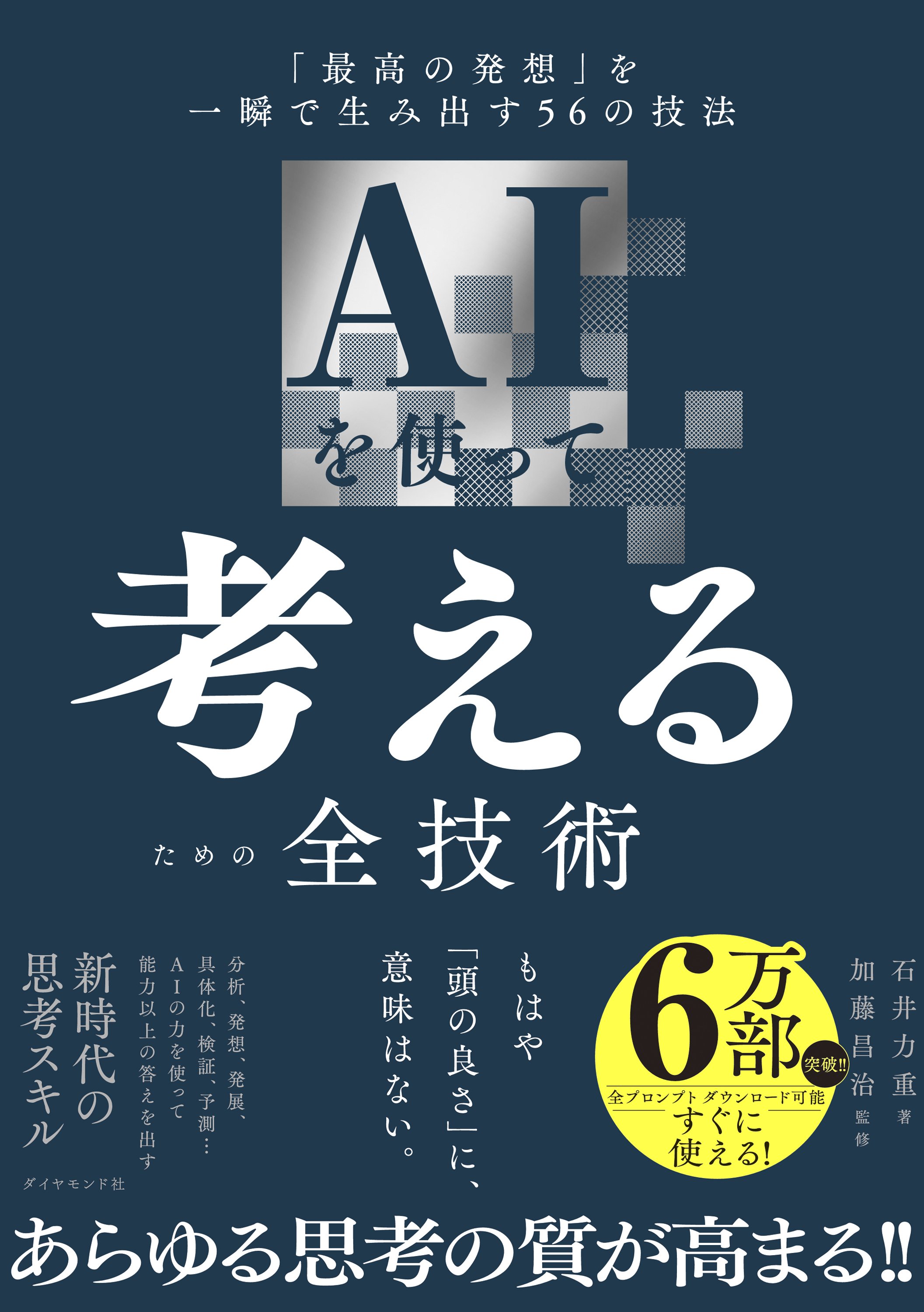

(本稿は、書籍『AIを使って考えるための全技術』の内容を一部抜粋・編集して作成した記事です。書籍では、こういったAIを使って問題解決するための56の方法を紹介しています)