社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』(ダイヤモンド社刊)の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を、本書から編集・抜粋して紹介します。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

テストの性質を知り、使い分ける

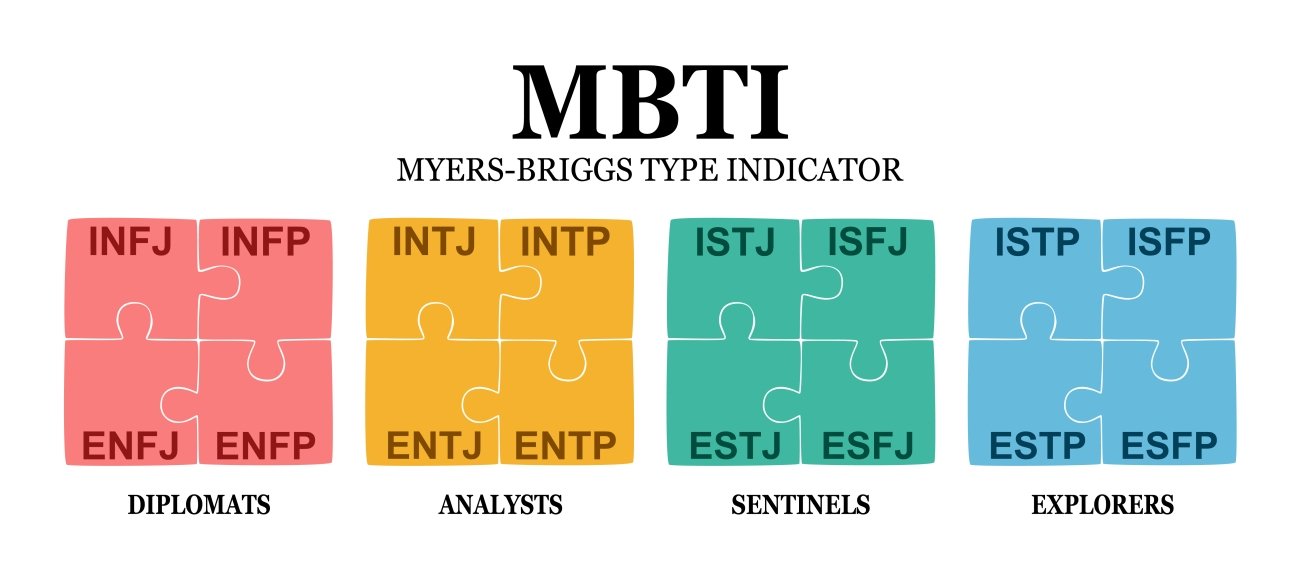

「自分を知りたい!」と思ったときに、インターネットなどで自己診断テストをすることがあるかもしれません。私が学んだ「クリフトンストレングス」以外にも「MBTI」や「エニアグラム」など様々なものがあります。

自己診断テストには、大きく分けて2種類あります。

1つは、「MBTI」や「エニアグラム」のようなタイプ分けテスト。

「あなたは16タイプの中のこのタイプです」「あなたは9タイプの中のこのタイプです」といった具合に、自分がどのタイプに該当するかを教えてくれるテストです。

もう1つは、「クリフトンストレングス」のように、受けた人全員、違う結果が出るもの。

「クリフトンストレングス」は、人間の資質を34に分類し、その人が強く持つ順番を教えてくれます。

2種のテストのメリット・デメリット

どちらも自分を知るきっかけになりますが、メリットとデメリットがあります。

タイプ分けテスト(MBTIやエニアグラムなど)のメリットは、自分と同じタイプの人の経験を参考にできることです。「このタイプは、こんなときにこんな行動をとりがち」「このタイプの成長にはこのアプローチが効果的」等の情報を得やすいのです。

しかし、気を付けたいのが「タイプが同じでも、一人ひとり違う」ということ。例えば、MBTIのISFP型の人が100人いたら100人全員違う個性を持っています。

一方、個別テスト(クリフトンストレングスなど)は、その人独自の組み合わせが出てくるので、自分らしさを見つけやすい反面、「じゃあ、具体的にどうすればいいの?」というところで迷いやすくなります。

いずれにせよ、テスト結果は自分を知るための糸口でしかありません。テストで示されたタイプや資質から、実際の自分の行動を掘り下げていく作業が重要です。

例えば、「人の役に立ちたい」という特徴が出たとしても、その役に立ち方は人それぞれ。困っている人を直接助けるのが得意な人もいれば、システムを改善するなど間接的に助けるのが得意な人もいます。

テストの結果は、自分の特徴を探る「はじめの一歩」だと考えましょう。

テスト結果を他の人と共有するのはよい方法

テスト結果を他の人と共有するのも自分の個性に気づくための良い方法です。

「私、こういう結果が出たけれど、私のどんなところがそう見える?」と他人に聞いてみると、思いがけない発見があったりします。

ただし、「テスト結果ではこういうタイプだから」と言って、相手からのフィードバックや意見を受け入れない態度はNG。テスト結果はあくまでも対話のきっかけとして使いましょう。

同様に、他の人のことを「あなたはこのタイプだから、これができて当然だよね?」と決めつけるのもNGです。「あなたはこのタイプだけど、こういうことは好き?」と話のきっかけにするのが正しい使い方です。

繰り返しますが、大切なのは、テストを自分探しのための道具の1つとして使うこと。テストに振り回されるのではなく、テストを通じて自分自身との対話を深めていく。そんな付き合い方ができると、テストはとても役立つツールになります。

*本記事は、しずかみちこ著『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』(ダイヤモンド社刊)から抜粋・編集したものです。