帝国データバンク撮影

帝国データバンク撮影

自動車部品大手「マレリホールディングス」(埼玉)などグループ76社が、6月11日(日本時間)に米デラウェア州連邦裁判所へチャプター11(=連邦倒産法第11章)を申請してから約1カ月が経った。この間、取引先向け説明会の開催方法や、一般債権者に対する支払いを巡って一部の取引先から困惑の声が聞かれたものの、総じて大きな混乱もなく従前通り生産活動を続けている。そこで、あらためてマレリグループのチャプター11を振り返るとともに、今後のサプライヤーへの影響を考察したい。(帝国データバンク 情報統括部 情報編集課長 内藤 修)

日本の大企業グループが

チャプター11申請という異例事態

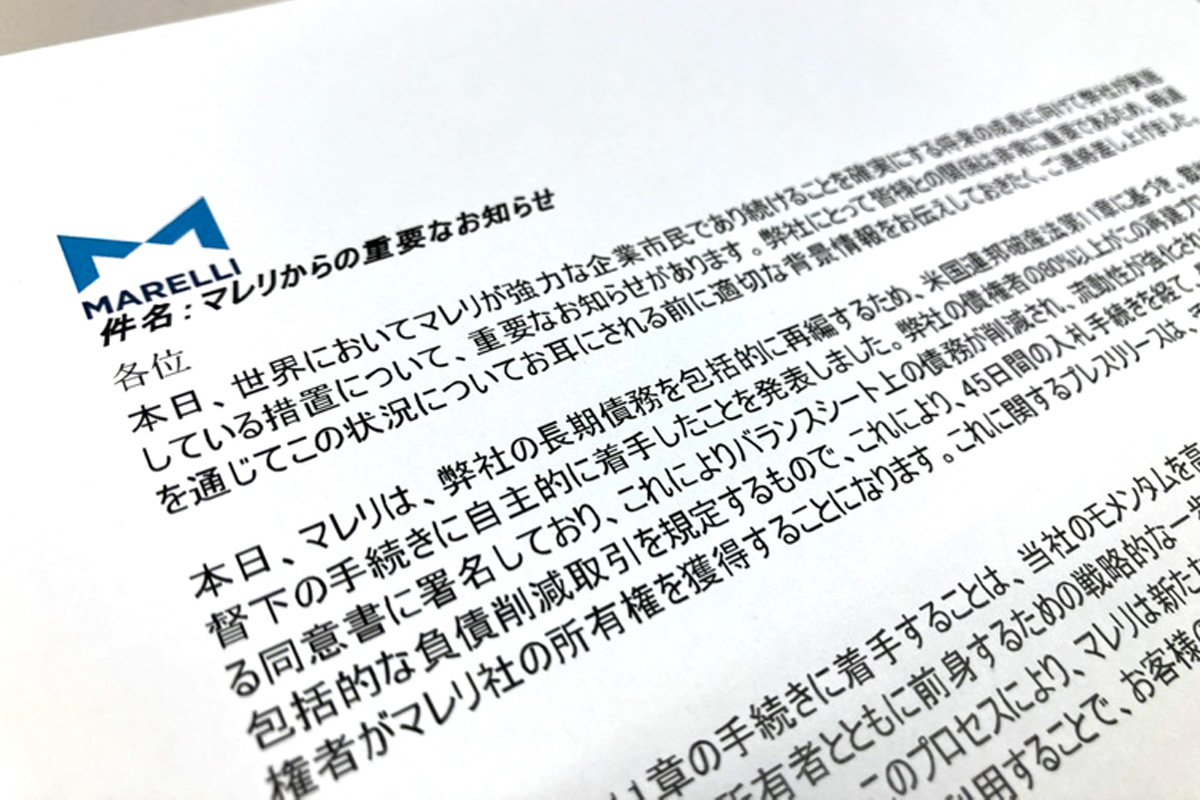

チャプター11による再建手続きは、主に取引金融機関に対して借入金の返済猶予や債権放棄などを求めることで再建を目指すもの。日本の「民事再生法」に相当すると表現され、事業や雇用、得意先や仕入先などとの商取引は原則として従前通り続けられる。今回のマレリのケースをみると、負債総額はグループ全体で約49億ドル(約7113億円)と公表しており、大半が金融債務とみられる。

今回、多くの一般債権者は債権放棄などの対象外となり、従業員や取引先に対する支払いは履行される予定だ。加えて、エンドユーザーである日産自動車による事業面での支援なども背景に、マレリグループのサプライヤーや工場などがある地域への短期的な影響は限定的とみられる。だが、中長期的にみれば、今後の事業再建の進捗に左右される部分が大きく、多くのサプライヤーが少なからず影響を受けるのは必至の情勢といえるだろう。

あらためて、今回のマレリは「前代未聞の事態」が重なった事案だった。日本の大企業グループが国内の裁判所ではなく、米国に直接チャプター11を申請したケースは、過去にほとんど例がない。

筆者はこれまで25年にわたり、ミクロ、マクロ両面で企業倒産を追いかけてきたが、今回のようなケースは記憶にない。しかも、同社は3年前の2022年6月に日本で民事再生法を申請したばかり。再生計画で定めた債務免除後の初回弁済もままならず、わずか3年で2度目の経営破綻に追い込まれた。