内藤 修

帝国データバンク調べによれば、2025年に「消滅」した企業が、全国・全業種で約8万社(個人事業主を含む)にのぼることが分かった。「休廃業・解散企業」が6万7949件、清算型の法的整理である「破産・特別清算企業」が9966件を数えた。物価高の次にくる中小企業の「最大リスク」とは?

企業倒産の現場で、「事業の灯」を絶やさぬ動きが広がっている。経営破綻後も事業譲渡や再建を通じて業務を継続する「事業存続型倒産」は3年連続で増加。人手不足や後継者難などの構造的な課題を背景に、「倒産=事業消滅」ではないケースが定着しつつある。

企業倒産は高水準が続いている。8月の全国倒産件数は751件と3カ月連続で増加し、累計でも前年を上回る。8月の負債額最大は脱毛サロン「ミュゼプラチナム」を運営していたMPHの260億円で、120万人超の債権者を抱える異例の規模となった。物価高や人手不足の影響を受け、美容業をはじめ小規模事業者の淘汰が加速している。

自動車部品大手「マレリホールディングス」(埼玉)などグループ76社が、6月11日(日本時間)に米デラウェア州連邦裁判所へチャプター11(=連邦倒産法第11章)を申請してから約1カ月が経った。この間、取引先向け説明会の開催方法や、一般債権者に対する支払いを巡って一部の取引先から困惑の声が聞かれたものの、総じて大きな混乱もなく従前通り生産活動を続けている。そこで、あらためてマレリグループのチャプター11を振り返るとともに、今後のサプライヤーへの影響を考察したい。

2025年度は、「売上高100億円」を目指す経営者がさらに増える1年になるかもしれない。政府は今春から、地域経済を牽引する「100億企業」を創出すべく、経営者や会社全体の動機づけを目的とした「100億企業宣言」や、これら宣言企業に1社最大5億円の設備投資資金を補助する「成長加速化補助金」(5月8日から1次公募申請受付開始)などの政策をスタートさせた。現在、全国の100億企業はどのような状況なのか。社数や業種別の内訳、さらに今後3年間で誕生する『NEXT 100億企業』の見通しについて、帝国データバンクが最新調査結果をもとに解説する。

ネイルケアや関連サービスを提供する「ネイルサロン」の経営破綻が相次いでいる。2024年のネイルサロン経営業者の倒産(負債1000万円以上、法的整理)は22件を数えた。前年(14件)から大きく増え、これまで最も多かったコロナ禍の2020年(21件)を上回り、過去最多を更新した。倒産したネイルサロンの多くが「資本金100万円未満」で、マンションの1室を店舗とするサロンなど小規模店の淘汰が相次いだ。同じ美容サービスを提供する業態ながら、全国にチェーン展開する大型店の破綻が昨年末から相次いでいる「脱毛サロン」とは対照的な倒産状況にある。

帝国データバンクが14日に発表した「全国企業倒産集計」によれば、2024年の企業倒産(負債1000万円以上、法的整理のみ)は9901件発生し、前年(8497件)を16.5%上回り、2022年から3年連続の増加となった。懸念された年間1万件台は回避したものの、2013年(1万332件)に次ぐ11年ぶりの高水準となった。企業倒産はコロナ禍前半の歴史的な低水準を経て、増加傾向が鮮明となっている。

不適切な会計処理の末、経営破綻に追い込まれる『粉飾倒産』が急増している。売り上げの架空計上や融通手形、簿外債務など、その手口は多種多様だ。帝国データバンクによれば、2024年の『粉飾倒産』は9月までで74件判明し、集計を開始した2016年以降で同期間(1~9月)における最多を更新した。このままのペースで推移すれば、年間最多件数(2019年・84件)を更新するのは確実とみられる。

「物価の優等生」のひとつとして日本の食卓を支えてきた豆腐で、中小メーカーの倒産や廃業が急増している。スーパーやコンビニなどの小売店向けに、パック豆腐などを生産する「豆腐店」の倒産(負債1000万円以上、法的整理)と廃業は、2024年は7月までで36件発生した。過去最多の件数を記録した2023年の年間合計(46件)を大きく上回るペースで推移しており、2024年は年間60件台に到達する可能性がある。

帝国データバンクが7月5日に発表した『全国企業倒産集計』によれば、今年上半期の倒産件数は前年同期比22.0%増の4887件に急増。上半期としては2014年以来10年ぶりの高水準となった。特に目立ったのが「物価高倒産」と「人手不足倒産」で、その象徴的な業種のひとつが「焼き肉店」だ。なぜ今、焼き肉店の破綻が相次いでいるのか、解説する。

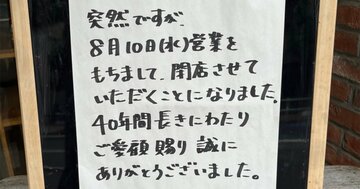

「本業だけなら、まだがんばれたのに……」。そんな声が聞こえてきそうな老舗町工場の倒産だった。日本の贈り物文化の一つである“のし紙”。慶事などのギフトに欠かせない製品を、戦前から90年以上作り続けた富士印刷(東京都墨田区)が3月、負債5億円を抱えて破産した。時流の変化や得意先の百貨店業界の不振、コロナ禍の影響などさまざまな要因はあるが、破綻の最後の引き金は「社会保険料・税金の滞納」だった。

いよいよ1カ月を切った。「働き方改革」を進めるべく、新たに4月から時間外労働の上限規制が適用される。規制対象となる数ある業種の中で、一事業者だけの問題ではなく、産業を問わず幅広い業界や消費者の日常生活にも大きな影響を与えかねないのが「運輸業」だ。

2023年の企業倒産件数は2年連続で前年を上回る水準となった。「ゼロゼロ融資後倒産」と「物価高倒産」は過去最高を更新。また、小規模企業の倒産や粉飾倒産が目立った。2023年の倒産傾向を分析するとともに、今年の倒産リスクの見通しについて解説する。

帝国データバンクによれば、2023年度上半期(4~9月)の倒産件数は4208件(前年同期3123件)を数え、上半期としては2年連続で前年を上回り、4年ぶりに4000件を超えた。前年同期を34.7%上回り、年度半期ベースの増加率としては2000年度以降で最も高くなった。歴史的な低水準が続いたコロナ禍を経て、企業倒産は再び増加基調にシフトしている。多くの中小企業がゼロゼロ融資等で過剰債務に陥り、その解消に向けた抜本策が急務となるなか、昨年4月から運用開始されたのが『中小企業の事業再生等に関するガイドライン』だ。これまで公的機関も含めて全体の利用件数は公表されてこなかったが、このほど帝国データバンクが実施した調査により、初めてその実態が明らかになった。

中古車業界最大手のビッグモーターで数々の不正疑惑が報じられている。客足が戻らなければ今後、取引先にも深刻な影響が生じるおそれがある。取引先の内訳データなどを明らかにするとともに、今後の見通しについて解説する。

#3

信用調査マンはどうやって企業倒産の兆候を見抜くのか。20年以上の間、4000社を超える倒産企業を取材してきた帝国データバンクの信用調査マンが、「取材メモ」の中から2社の事例を紹介し、解説する。

建設業者の倒産が増加に転じた。特に資材価格の高騰や人手不足の影響を受け、中小工事業者が行き詰まるケースが相次いでいる。2月8日には、投資用ワンルームマンションの建築工事を手がける「ユービーエム」(東京都)が、負債18億円超を抱えて東京地裁から破産開始決定を受けるなど、中規模クラスの倒産も発生している。

「後継者難」による倒産が増加している。今年10月は単月として過去最高を記録。今年1~12月の累計件数は、調査を開始した2013年以降で年間最多となるのは確実だ。問題が深刻化する現状と背景について、帝国データバンクが解説する。

「物価高倒産」が急増している。小麦や油脂のほか、原油高による物流費や包装資材、電気料金などの価格高騰が最後の追い打ちとなり、企業収益の悪化から倒産に至る企業が足元で増えているのだ。苦境の実態について、独自集計データとともに解説する。

経営再建中の大手自動車部品メーカーの持ち株会社「マレリホールディングス」は6月24日、民事再生法に基づく簡易再生に向けた手続きを東京地裁に申し立てた。私的整理の一つである事業再生ADRを申請したものの不成立となったことから、法的整理に移行する。従来、大型案件では会社更生法を選ぶケースが多かったが、マレリは異例ともいえる簡易再生を選ぶこととなった。その背景とは。