過酷な家庭環境によって身につけた「感情をシャットダウンする技術」

なぜマスクは難局での修羅場をものともしないのか。

その大きな理由は彼の家庭環境にある。

父のエロール・マスクはジキルとハイドのようなとんでもない人物だった。

優しく接するかと思うと1時間以上も虐待が続く。

いかにお前はダメなやつか、バカだ、間抜けだ、と精神的な拷問に等しい説教が何時間も続く。

この不幸な経験からマスクは「感情をシャットダウンする術」を手に入れた。「感情遮断弁」というべきものだ。

「痛み」を原動力に変えるメンタリティ

苦しみが彼の原点で、「人生は痛みの連続」という前提をもって生きている。

だから、ちょっとやそっとでは痛みを感じない。

スペースXで打ち上げにこぎつけても3回連続でロケットが爆発してしまう。

2008年にテスラが倒産しかけたときもとんでもない苦境に陥る。それでもマスクはへっちゃらだ。

「社員が痛みを感じるなら、自分はもっと強い痛みを感じたい」

テスラもまた試練の連続だった。

モデル3の発売準備が大詰めを迎えていた2017年の末は製造上の問題が頻発した。

悪夢のような状態にあったマスクは、自分で生産ラインの陣頭指揮を執った。

カリフォルニア州フリーモントの工場で夜を徹して働いた。机の下で寝ることも多かった。

本書でも彼の言葉が引用されている。

「最悪の状況に自分を追い込みたいと考えました。社員が痛みを感じるなら、自分はもっと強い痛みを感じたいと思ったのです」

――尋常ならざる「修羅場好き」と言ってよい。

「余命3ヵ月」まで追い詰められたツイッター

マスクが買収してからいよいよ混迷を極めたツイッターは、悲惨な財務状況に陥った。

有利子負債が15億ドルと増え、一方で収入は激減した。

年間30億ドル以上の赤字になる計算で、余命3ヵ月というところまで追い詰められた。

自業自得とはいえ、悪戦苦闘はある意味でマスクにとって望むところだ。

ツイッター本社に乗り込み自ら陣頭指揮を執る。

マスクの方針は「サブスクリプションによる収入増」だった。

有料ユーザーを増やさなければならない。最終的にはサブスクの会費で収益の半分を賄えるようにすると目論んだ。

「エブリシングアプリ構想」の挫折

ツイッターはユーザー10億人レベルにまで成長する。

言論の自由を守る世界のタウンホールになる。

テキストのほか、動画も使えるようになり、サブスクリプションからも収益を上げる。

最終的には「エブリシングアプリ」にしていく――しかしこの戦略は空振りに終わる。

その理由は「マスクの思考と行動の根本的な欠陥」にある。これについてはまた次回。

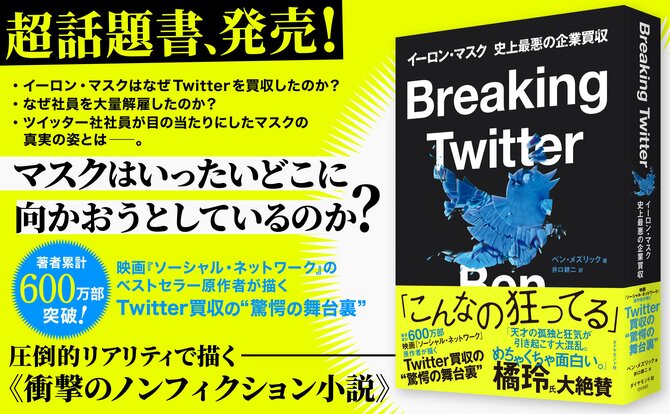

(本書は『Breaking Twitter イーロン・マスク 史上最悪の企業買収』に関する書き下ろし特別投稿です)

経営学者。一橋大学特任教授(PDS寄付講座・競争戦略およびシグマクシス寄付講座・仕事論)

専攻は競争戦略。著書として『楠木建の頭の中 戦略と経営についての論考』(2024年、日本経済新聞出版)、『絶対悲観主義』(2022年、講談社)、『逆・タイムマシン経営論』(2020年、日経BP、杉浦泰氏との共著)、『ストーリーとしての競争戦略:優れた戦略の条件』(2010年、東洋経済新報社)などがある。