うな重の重箱サイズの秘密

江戸時代末期、丼に盛ったご飯の上に蒲焼を載せる「うなぎめし」が、江戸で大流行します。今で言う「うな丼」です。蒲焼が冷めずにやわらかいまま保てると評判で、明治に入り、東京で暮らすことになった旧大名家からも出前の注文が入るようになり、華族様に丼じゃあ失礼だと漆うるし塗ぬりのお重に入れたのが「うな重」の始まりといわれています。銅壺(どうこ)という二段式のお重の下の段にお湯を入れて冷めない工夫もしていたとか。

それを見た見栄っぱりの江戸っ子に「おいらもうな重が食いてぇ」と言われて、店でもうな重を出すようになります。でき立てなので冷める心配もありませんから一段のお重。今のスタイルのうな重の登場です。

蒲焼の大きさもお重にぎゅうぎゅうに入っていたら野暮だってんで、お重からちらりとご飯が見える大きさが好まれたとか。これが5~6Pのうなぎでした。味の面でもほど良く脂がのり、調理の面でも硬すぎない皮は扱いやすかったのでしょう。やがてこの大きさが定着しました。当然、蒲焼の大きさに合わせて、お重の大きさも見栄え良く収まる大きさが主流になります。

しかし、天然うなぎの時代、5~6Pのうなぎが需要分捕れるとは限りません。そこで職人たちはさまざまな串の打ち方を考えました。

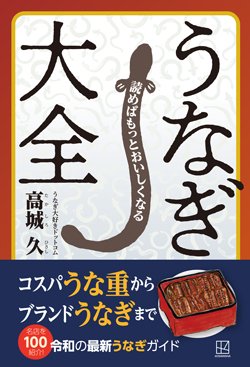

『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)

『読めばもっとおいしくなる うなぎ大全』(講談社)高城 久 著

【標準】本網串 5~6P1尾を開き、半分にして半身4つ一組で串を打つ→うな重一人分

(1)四分一(しぶいち)串 4P3尾を開き、1尾を4分割して半身3つ一組で串を打つ→うな重四人分

(2)ポン半串 3P1尾を開き、1尾を6分割して半身3つ一組で串を打つ→うな重二人分

(3)小一(こいち) 1kg超の特大サイズの場合、適宜カットして適宜組み合わせて串を打つ→適宜

上手い職人はどんなサイズも無駄なくすっぽり収めます。うなぎ職人、恐るべしです。

現在は、養殖技術の発達で大きく育ててもやわらかくおいしいうなぎが増えたので、専門店でも大きめのうなぎを使う傾向があります。しかし、お重のサイズは店によってさまざまです。大きいお重に切り替えて伝統的な見映えを保つ店。従来のお重に蒲焼を載せて「うなぎはみ出てる~!」とSNSでバズる店もあり、何が功を奏するかわかりません。

器ひとつとっても時代によって、伝統と革新が入り混じるうなぎ業界なのです。