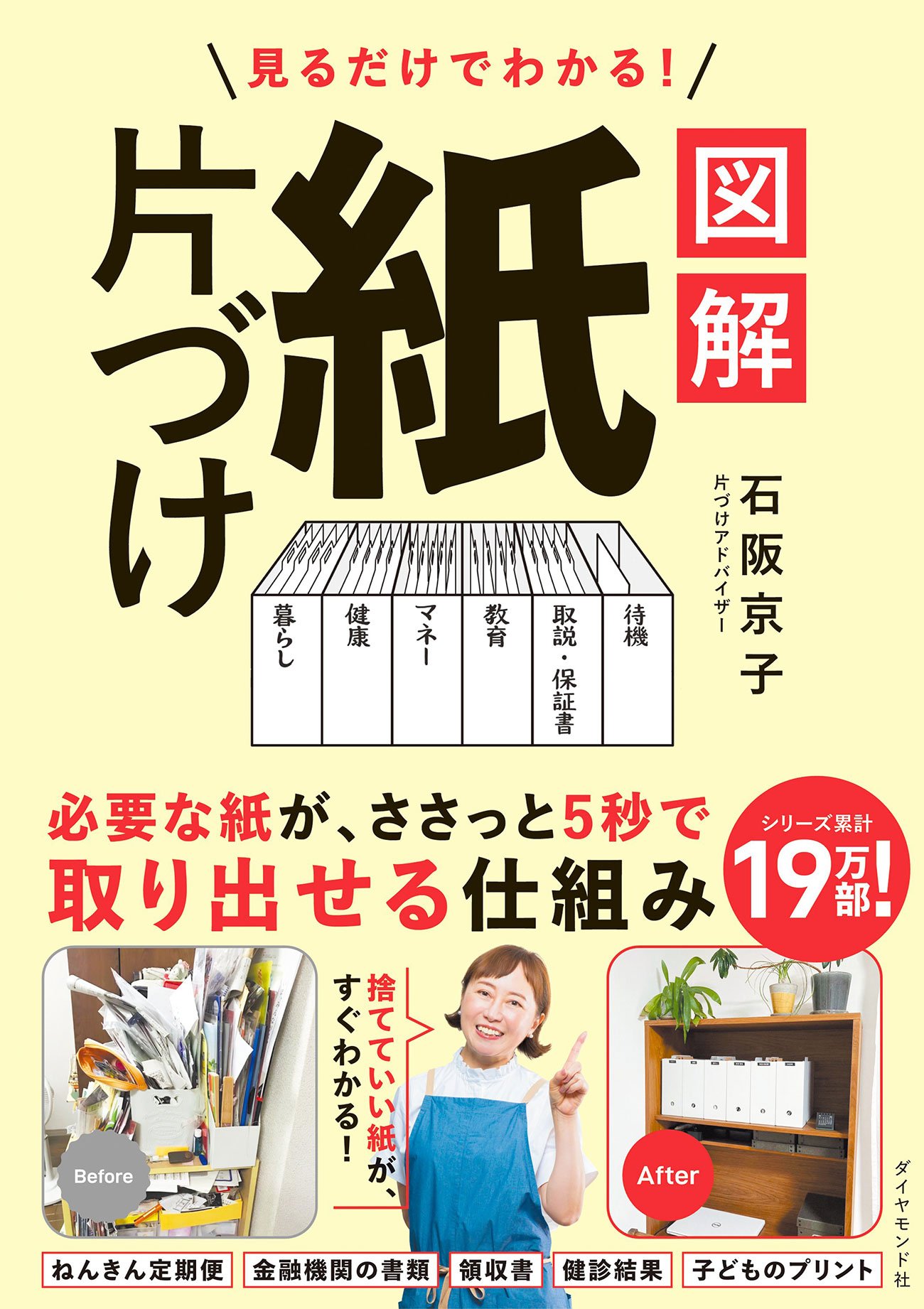

「あの大事な紙、どこいった?」のイライラに終止符をうち、お金、時間、人生をコントロールしよう! 10万人を救った紙片づけメソッドの図解版『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』(石阪京子著)が発売に。「必要な紙が5秒で見つかる」画期的な片づけ術が、図解で直感的に分かり、紙を減らすスマホ活用術も超絶丁寧に解説。本連載では本書から、抜粋・編集してメソッドを紹介していきます。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

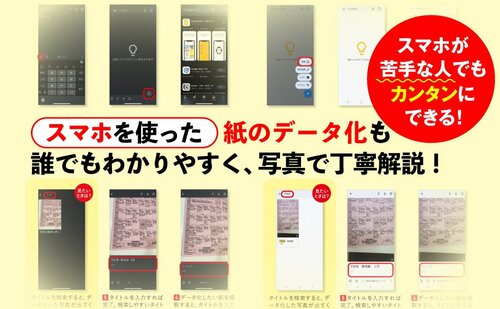

「スマホ」が苦手なシニア世代ほど、ハマる「スマホ保存」とは

紙自体を残す必要はないけど、書かれている情報だけ残しておきたいものは、スマホで写真に撮って保存します。

「大事なことは紙でメモしているから大丈夫」「紙で残しておいたほうが安心」「今さら、新しいことを覚えるのも大変だし…」と躊躇される方も、いざ「スマホ保存」をやってみれば、その圧倒的な便利さに驚かれる方がほとんどです。

記憶力に自信がない方こそ、スマホ保存がおすすめ

たとえば、気になるワークショップのお知らせや、子どもの学校の年間スケジュール、市民講座の開催スケジュールなど。

こうした情報は、スマホで写真に撮ってクラウド(インターネットの中の無料で使えるあなた専用の貸金庫のような場所)に保存しておくと、いつでもスマホやパソコンからその情報を見られるようになります。

今までだったら、「いつでも見られるように」と思って冷蔵庫の扉に貼っていたような情報がすべてスマホの中に入るのです。そうすれば、検索ひとつで呼び出すこともできるので、紙を探す手間はなくなります。

外出先でも見られるので、たとえばお友達とお茶をしているときに、「今度の水曜日に市民講座があるんだけど、一緒に行かない?」と、スマホで情報を確認しながら誘うこともできます。

基本的には、撮影してスマホ保存したら元の紙は捨てますが、家族で共有したい情報(予定表など)は紙を壁に貼っておくとよいでしょう。

また、外から入ってきた紙だけでなく、自分でメモしておきたいことも保存できるのがスマホ保存のよいところ。たとえば、晩ごはんの食材をスーパーに買いにいくとき。紙にメモしていた買い物リストを、これからはスマホにメモすることもできます。ノートはササッと書けるので便利ですが、どの情報をどこに書いたか覚えておく必要がありますし、ノート自体の置き場所も把握しておく必要がありますよね。

ですから、最近あまり記憶力に自信がないという方こそ、スマホ保存はおすすめです。詳しいやり方は誰でもわかるように書の5章で丁寧に紹介しています。

*本記事は、『見るだけでわかる! 図解 紙片づけ』より、抜粋・編集して作成しております。