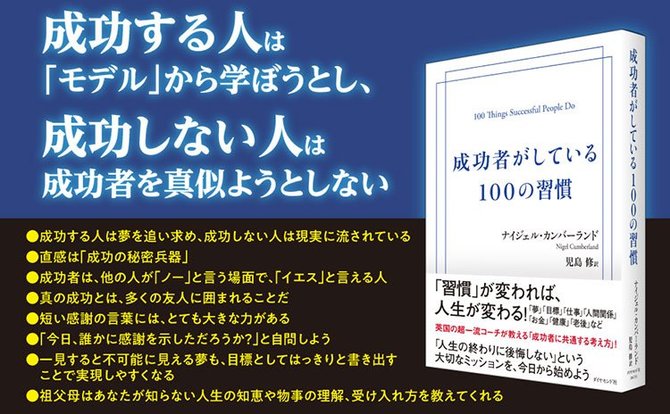

15年以上にわたり、世界中の人々にコーチングをしてきたコーチは、成功する人には年齢や分野を問わず共通する習慣があることに気づく。その習慣を最重要の100個に厳選し、1冊にまとめ、ロングセラーになっているのが、『成功者がしている100の習慣』だ。著者のナイジェル・カンバーランドはイギリス人。共同経営者として起業した会社を成功させたのち、コーチになった。自らも成功した著者が見た、多くの成功者の習慣とは?

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

インターネットとうまく付き合えているか

15年にわたって世界中の人々にリーダーシップ・コーチを務めてきた経験から、成功の可能性を最大限に引き出す「マインド」と「行動」について「100の習慣」としてまとめたのが、本書だ。

書籍の中で紹介されている「成功者のマインドセット」を普段から意識し、行動に結びつけている人はわずかしかいないと著者は「はじめに」で記している。

そして、そのわずかな人こそが、成功者なのだと。

著者自身、共同経営者として起業した会社を成功させ、数百万ドル規模で売却した経験を持っている。その後、コーチに転身した。

成功の要諦を記した本はたくさんあるが、本書には大きな特色がある。

それは、成功するための習慣を紹介するだけではなく、その「習慣の具体的な実践方法」が紹介されていることだ。しかも、極めて具体的に。これが、今なおロングセラーとして支持されている理由かもしれない。

例えば、生活習慣についての項目が極めて興味深い。成功者の習慣19は、「インターネットと適度に付き合っている」だ。

「メールのチェックを止めよう。携帯電話の電源を切ろう。インターネットから離れよう。目の前のことに集中できる環境をつくるために、電子機器の使い方についてのルールを定めておこう。テクノロジーは良い召し使いにはなるが、悪い主人にもなるからだ」

――グレッチェン・ルービン(アメリカの作家)(P.88)

本の中では、パーティに来ているのにスマホの画面に目を向けることを優先している人の話が出てくる。

これでは誰かに出会えるかもしれないパーティにいる意味がない。今ここで体験すべきことをおろそかにしてしまう可能性が高まる。

しかし、画面から目を離すのは、自分でしっかり意識しなければ、できないことでもあるのだ。

成功する人は何かの中毒にならない

インターネットだけではない。人は何かの中毒になる危険を常に秘めていると著者は記す。成功者の習慣78では、「何かに依存していない」が挙げられている。

タイトルは「成功する人は中毒にならないように自分をコントロールし、成功しない人は何かに依存している」。

付随する名言として、アメリカの医師、デール・アーチャーの「何かに過度に熱中し、家族や友人に迷惑をかけ、仕事や勉強の妨げになるものは、中毒である。携帯電話で四六時中メッセージを送り合うのも、もちろん中毒だ」が紹介されている。

インターネット以外にも、ワーカホリック、買い物中毒、ゲーム中毒が挙げられているが、何かに依存しないための「習慣の具体的な実践方法」の一つとして「自分は何の中毒になっているか」を観察することを提案している。

何かの中毒になっていないか、自分の行動パターンを客観的に観察してみましょう。あなたにはどんな習慣や習癖があるでしょうか? 中毒かもしれないもののリストを作成したら、それが自分の人生における次の側面にどう影響しているかを考えましょう。

・他人からの評価

・仕事

・人間関係

・健康

・将来の計画と目標を達成する能力(P.328)

中毒性のある行動は、実はいろいろなところに悪影響を及ぼしているのだ。そのことに気づけたら、やめることを検討できるということ。

そして買い物中毒が出てきたところでもう一つ、興味深かったのが、【成功者の習慣28「モノに執着しない」】だ。タイトルは「成功する人は必要なものとそうでないものを区別し、成功しない人は「モノ」で成功を証明しようとする」。

所有するモノでは、人の価値は測れないということだ。では成功者はどうしているのかというと、【成功者の習慣56「モノより経験を優先させている」】が紹介されている。タイトルは「成功する人は「コト消費」の価値を知り、成功しない人はモノばかりに金を使おうとする」。

旅行などの経験にお金を費やす「コト消費」は、物質的なモノにお金を費やす「モノ消費」よりも永続的な幸福感と充実感をもたらすのだという。

成功しない人は「悪いニュース」で消耗する

この文章を書いている私は3000人以上の取材経験があるが、有名なジャーナリストに取材したときに聞いたエピソードを今も鮮明に覚えている。それは、ネガティブなニュースほど売れるというものだ。それは、人の本質なのだ、と。

まさにこの本質に気をつけなければいけないという習慣が紹介されている。【成功者の習慣86「物事の良い側面に目を向けている」】だ。

「悪いニュースは売れる。人間の脳の扁桃体は、常に恐ろしいものを探し求めているからだ」

――ピーター・ディアマンディス(アメリカの起業家)(P.358)

日々、いろいろな情報が目に入ってきてしまう時代である。中でも悪いニュースをどう処理するかは、心を健全に保つ上で重要な問題だと著者は記す。

多くの人は単にニュースから目を背けているが、それはネガティブなニュースから不安や恐れを抱いてしまうから、ニュースそのものを見聞きしないようにしているのだ、と。

ただ、世の中の出来事を知ろうとすることは重要。だから、良いニュースにも注目するのだ。

「習慣の具体的な実践方法」としては、バランスを取るために「ポジティブなものに目を向ける」に加えて、「会話の内容を変える」ことを提案している。

悪いニュースが話題になったら、変えることを提案しようというのだ。実はそれを周囲も待っている、と。

本書の全体から感じ取れるのは、その瞬間その瞬間をしっかり生きようというメッセージだ。成功者の習慣94では、「死ぬまでにやりたいことリストをつくり、一つずつ減らしている」とある。

「いつか、目を覚まし、長いあいだ望んでいたことをする時間がないと気づく日がやってくる。だから、やりたいことは今すぐに始めよう」

――パウロ・コエーリョ(ブラジルの作詞家)(P.390)

最後の成功者の習慣100も、今がいかに大事なのかとドキリとするメッセージで締められている。実はいずれの習慣も、難しいことではないように思えるものばかりだ。だが、それを本気でやるのか、やらないのか。それこそが、成功を左右するのだ。

ブックライター

1966年兵庫県生まれ。89年早稲田大学商学部卒。ワールド、リクルート・グループなどを経て、94年よりフリーランスとして独立。書籍や雑誌、webメディアなどで幅広く執筆やインタビューを手がける。これまでの取材人数は3000人を超える。著者に代わって本を書くブックライティングは100冊以上。携わった書籍の累計売上は200万部を超える。著書に『メモ活』(三笠書房)、『彼らが成功する前に大切にしていたこと』(ダイヤモンド社)、『ブランディングという力 パナソニックななぜ認知度をV字回復できたのか』(プレジデント社)、『成功者3000人の言葉』(三笠書房<知的生きかた文庫>)ほか多数。またインタビュー集に、累計40万部を突破した『プロ論。』シリーズ(徳間書店)などがある。