そして敗戦直後の45年12月に発表した『現実を見つめて』では、こう書いた。

「敗戦を迎えると、口を開けば軍閥を攻撃し、戦争責任を問う風潮は、それはそれで当然のことだ。しかし、一段と掘り下げた倫理的問題として考える時、振り返るべき青春の思い出をもつ年配の者は、必ず自責の念を持つのは当然のように考えられる。今日の事態を引き起こすべき萌芽が育まれていたのではあるまいかと疑われる時期に、それを知らずにうかうかと暮らしていた私たちの責任がある」(48年『米英文学と日本文学』収録)

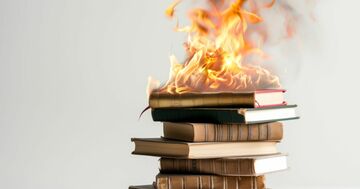

大学や学者ら知識人は、言論や思想が統制され始めたとき、問題を感じ、その先に危うい社会が待ち受けていると薄々と気づいていた。戦争に負け、大きな災厄をもたらすかもしれないとも感じていた。しかし、声を上げず、行動もせず、うかうかと暮らしてきた。

戦前の日本では、政府が何が正しい学説かを決めて、それに反する説を唱えた学者が排斥される事件が起き、社会が戦時色一色に染まっていった。国家が本気で異論を封じようとするとき、大学や個人が抵抗することは難しい。そうなる前に萌芽を摘むしかない。関係者が連携・団結し言論空間を守るために立ち向かう必要がある。

東京六大学の「苦い経験」

を今に生かせるか

戦後は新憲法で学問の自由を保障する23条が規定された。「学者の国会」とされる日本学術会議に対しても学問の自由が尊重される一方、学術会議も学者が戦争に加担した反省から政府と独立した形で専門的な知見に基づいた提言などをしてきた。

だが、自民党の菅政権による会員候補の任命拒否に続いて、石破政権では政治の介入や干渉が懸念される内容の法人化法案が閣議決定され、法案は成立した。米国でも、トランプ大統領の登場で政府の政策に異論を唱えるメディアや大学に対する言論統制が強化されている。

東京六大学の戦時中の苦い経験は、自由な言論空間の確保について、今に生きる貴重な教訓を残している。

(文筆家、元朝日新聞記者 長谷川 智)