「圧倒的に悩む時間が減った」「仕事のキャパが10倍になった」

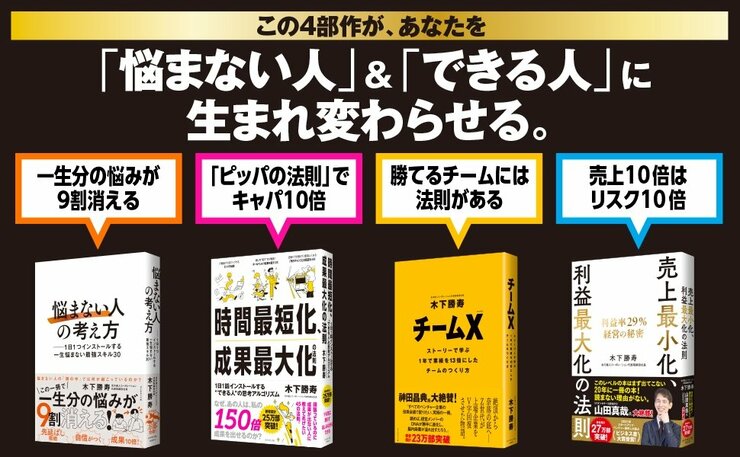

そんな感想が届いているのが、木下勝寿氏の著書『売上最小化、利益最大化の法則』『時間最短化、成果最大化の法則』『チームX』『「悩まない人」の考え方』シリーズ4部作。なかでも、「これは傑作。飛び抜けて面白い必読の一冊。心から「買い」!!」と絶賛されているのが、『「悩まない人」の考え方』だ。「ここ20年以上、まともに悩んだことがない」という著者が、「出来事」「仕事」「他者」に一生悩まない最強スキル30を初めて公開した本書はどんな本なのか。本書を推薦する一橋大学特任教授でベストセラー著者・書評家でもある楠木建氏が鋭く読み解く。(構成/ダイヤモンド社・寺田庸二)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「絶対悲観主義」という仕事哲学とは?

仕事を始めた駆け出しのころ、何をやってもうまくいかなかった。

だからといって一念発起で刻苦勉励するような根性もない。

そもそも大した志を持ち合わせていない。

このままでは自分は何も達成できないのではないか――漠然とした不安の中でたどり着いたのが「絶対悲観主義」という仕事哲学だ。

「自分の思い通りにうまくいくことなんてひとつもない」という前提で仕事をする――陰鬱なように聞こえる。しかし、ジッサイのところはわりと明朗な構えだ。

GRIT(困難に直面してもやり抜く力)とかレジリエンス(逆境から回復する力)といった言葉がもてはやされている。困難や逆境に直面したときにやり抜くことができず、心が折れてしまう人が今の世の中にそれだけ多いことを暗示している。

僕に言わせれば、GRITやレジリエンスはある種の呪縛だ。

「うまくやらなければならない」という思い込みがある。だから、ちょっと思い通りにならないだけで、「困難」「逆境」にある気がする。克服するためには「やり抜く力」や「挫折からの回復力」を獲得しなければならない――悪循環に陥る。

若者にアドバイスを求められることがある。

起業したいのだけれど、どうしたものか――この手の質問を受けたときは、「何の心配もない。きっとうまくいかないから」と言うことにしている。決まってイヤな顔をされるが、現実はそういうものだ。

「悲観主義」と「絶対悲観主義」の大きな違い

悲観主義は実のところ根拠のない楽観主義だ。

「うまくいく」という前提を持つからこそ、「うまくいかなかったらどうしよう……」という心配や不安にとらわれる。

ただの悲観主義ではなく「絶対」がつくところがポイントだ。

哲学者エミール・オーギュスト・シャルティエの言葉に「悲観主義は気分に属し、楽観主義は意志に属する」がある。

これに重ねていえば、絶対悲観主義は哲学に属する。

哲学はひとつ。状況に応じて……というのは哲学ではない。仕事の種類や性質、自分の能力や向き・不向きにかかわらず、あらゆることについて「うまくいかない」という前提を持っておく。

何も「自分に厳しい」ということではない。絶対に成功しなければならないという呪縛から自分を解放するだけの話だ。

僕は他人にはわりと甘いほうだが、自分にはもっと甘い。自分に対して甘い人ほど、絶対悲観主義と親和性が高い。

一石何鳥にもなる「絶対悲観主義」の効用

絶対悲観主義には効用が多々ある。

重要なタスクほど、「失敗できない」と身構えてしまう。なかなか行動に踏み切れない。どうせうまくいかないのであれば、仕事に対して気楽に向き合える。仕事が早く速くなる。

ちょっとやそっとのことではダメージを受けない。

端からうまくいかないと思っているので、心安らかに敗北を受け止めることができる。

そのうちに負けを味わう手練手管が発達してくる。

例えば、ある仕事が終わって、思い通りにいかなかったとき。コインパーキングに停めてあるクルマの中で缶コーヒーを手に「そうは問屋が卸さない、か……」とつぶやくと、しみじみとした幸福感を覚える。

仕事の醍醐味のひとつといってもいい。絶対悲観主義は一石で何鳥にもなる。

こうした考えを綴った『絶対悲観主義』という本を2022年に出した。

出版社との打ち合わせで、「『絶対悲観主義』というタイトルで書きたい」と申し出たところ、編集の方の反応は「うーん、それはあまりにネガティブなのでは……」。

どうせ大して売れないのだから、やりたいようにやらせてほしいとお願いして、何とか受け入れてもらった。

この本が予想に反してわりと多くの読者を獲得することができた。

だいたいはうまくいかないのだが、たまにうまくいくことがあると喜びが増幅する。ここに絶対悲観主義の最大の効用がある。

思考様式の共通点とは?

本書『悩まない人の考え方』の著者は起業家にして経営者。

強いテンションとストレスがかかる仕事だ。

僕はといえば、自分の考えを言語化して提供するだけのユルい仕事をしている。まったく異なる仕事環境にあるので、著者の考えは僕の絶対悲観主義と違うところもある。

それでも思考様式の根本部分で共通するところが多々ある。

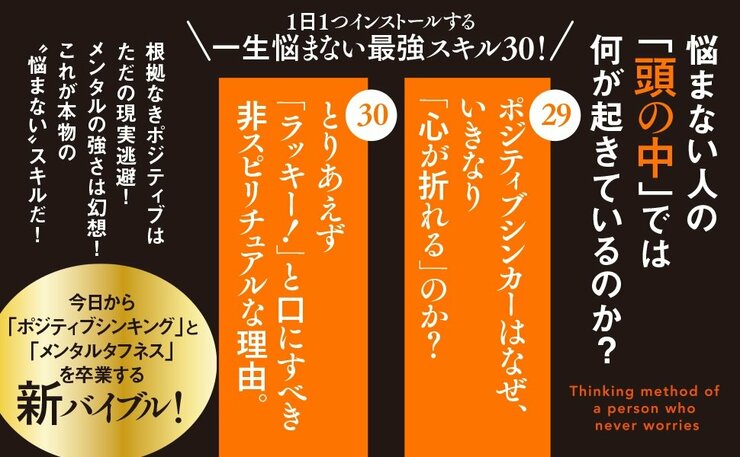

次回からは、『悩まない人の考え方』を読んだ僕の感想をお伝えするが、この本の効用をポイントだけ紹介したい。

●悩まない人は、問題を「解決」するのでなく、「解消」しようとする

●どんな積年の悩みも、考え方次第で一瞬で消すことができる

●変わるときは「一瞬」。しかし、その効果は「一生」続く

●「うまくいかない」と「思いどおりにいかない」を区別するという話が面白い

●「うまくいかない」と「思いどおりにいかない」を切り分ける思考アルゴリズムは、リーダーが必要とする資質の中核を衝いている

●「手段の目的化」の危険性

●「環境他責」の罠

●本書から学んだ成功に対する微分派と積分派の思考法

●「考え方」を変えさえすれば、だれでも「悩まない人」になれる

(本稿は『「悩まない人」の考え方──1日1つインストールする一生悩まない最強スキル30』に関する特別投稿です。)