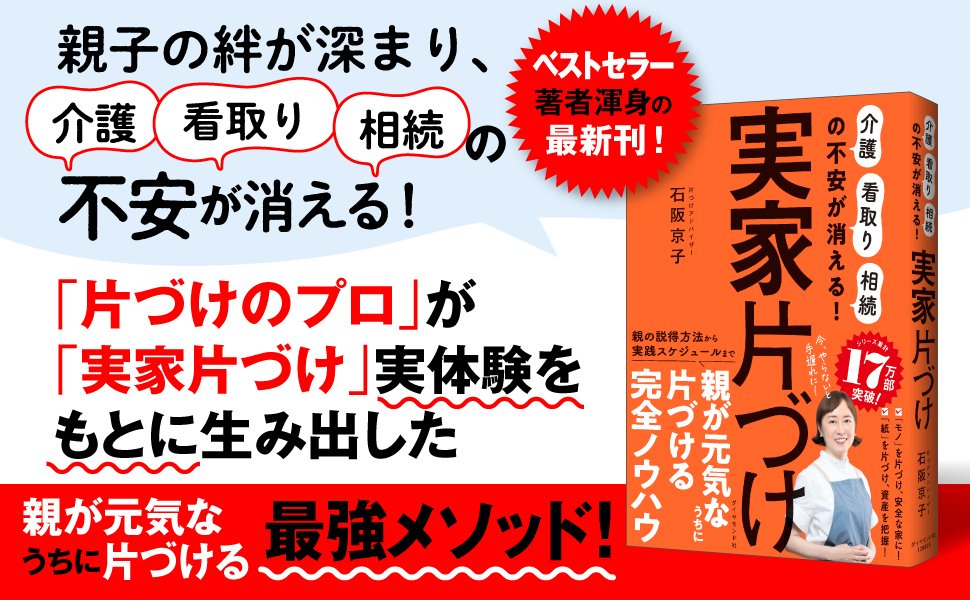

「早くやらなければ!」とわかってるのに、ついつい先延ばしにしがちな「実家片づけ」は、”親が元気なうちに”取り組むことが、何よりも大切”というのは、最新刊『「介護」「看取り」「相続」の不安が消える! 実家片づけ』を出版した片づけアドバイザーの石阪京子氏。実家に溢れるモノを整理し、お金を把握することで、親子ともに幸せになれるそのノウハウを、本書から抜粋・編集してお伝えします。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

実は、キッチンから片づけるのが正解!

実家を片づけてあげるとき、

・リビング

・キッチン

・寝室

のどの場所からやるべきだと思いますか?

多くの方はご両親が長い時間を過ごされるリビングからだと思われるかもしれません。

しかし実は「キッチン」から始めるのが正解です。

キッチンは短時間で片づく上に、年配の方にとって、最も生活に近い場所なので片づいて使いやすくなると快適さをすぐに実感できるようになり、「やっぱり家が片づくって気持ちいいな、もっと片づけたい」という気持ちになりやすいのです。

キッチンで行う作業は「下ごしらえ」「調理」「掃除」に集約される

まずはキッチン内のものの要・不要を分ける作業からですが(詳細は本書を参照)、最後は「要」と判断したモノだけをキッチンに収納していきます。使いやすい場所でかまいませんが、キッチンで行う作業は「下ごしらえ」「調理」「掃除」に集約されるので、これらの作業を行いやすいように収納するのが、暮らしをラクにする秘訣です。

「下ごしらえ」は、シンク下が定位置。ボウル、包丁、保存容器、ラップなどの道具を入れます。ポイントは、区切って入れること。

引き出しタイプならファイルボックスで区切って立てて入れるのがおすすめ。例えば、ラップやアルミホイルなどは、寝かせてしまうと場所をとるうえ、上に他のモノが乗ると取り出しにくくなります。けれども、それらを立てて収納しておけば、上から見たときに何がどこにあるか一目瞭然ですし、パッと手にとることが可能。

無駄な動作が減るので、体力が落ちていても調理が負担になりません。

観音開きタイプの場合は、コの字ラックなどで区切るのがおすすめ。空間を横に区切るイメージです。例えば、ザルやボウルを入れ子にして、1段目にはそれ。2段目にはラップやアルミホイルを入れるという具合です。

「調理」は調理台の引き出しやコンロ下に収納します。引き出しにはカトラリーやおたま、ヘラなどの調理道具を、コンロ下には鍋やフライパンを入れます。コンロ下も引き出しか観音開きかによってシンク下と同じように収納の仕方を工夫してください。

「掃除」は、シンク下やコンロ下の空いているスペースに割り当てていきます。たまに、洗剤を何種類も持っている方がおられるのですが、私の結論としては中性洗剤と漂白剤があれば事足ります。

また、床はもちろん、調理台なども普段は何もない状態にしておくと、掃除がしやすい上に動きやすく安全です。キッチンマットなどもないほうが、転倒などの危険がなくなります。

*本記事は、石阪京子さんの最新刊『「介護」「看取り」「相続」の不安が消える 実家片づけ』から、抜粋・編集したものです。