このように、日本企業が巨額の資金を投じても、その大半はアメリカ経済に還元される構造となっている。これが「利益の90%をアメリカが取る」という意味である。

つまり、この場合であれば「トヨタが得られるリターンとほぼ同じ額をアメリカ側も受け取れる」と解釈できる。

トランプ氏の発言は、投資によって生まれる経済的恩恵の大半がアメリカ側に回るという現実を端的に表現している。

ただし、通常の投資では、リターンの9割を現地が取るというのは簡単ではない。そこで、今回は大きな仕掛けがしてある。

政策金融が“黒子”に徹して

日本企業の対米投資を支援

今回の対米投資には、日本政府系金融機関による「政策金融」が活用される。

国際協力銀行(JBIC)、日本貿易保険(NEXI)、産業革新投資機構(JIC)、日本政策金融公庫などが、低利・長期の融資やリスク保証を通じて、日本企業の海外展開を支援する。

これらの金融機関は、民間銀行とは異なり、採算性よりも国策を優先する。利益度外視で資金を供給するため、融資による金利収入や出資による配当といった金融的リターンは期待できない。

結果として、日本の公的資金がアメリカの雇用や設備投資に流れ込み、日本の金融はまるで「黒子」に徹するかのように機能する。

この構造こそが、トランプ氏の「利益の90%」発言の背景にある。日本企業は事業機会を得るが、出資者である政策金融は利益をほぼとらないため、金融的な果実はアメリカ側に集中する。

これは通常の海外投資とは異なる、政策主導型の経済支援である。通常は先進国投資では用いられないが、今回はあえて使うということになる。

政策金融による利益を得るのは

主にグローバル展開の大企業

日本側の利益はどこにあるのか

では、日本は一方的に損をしているのか。答えは否である。

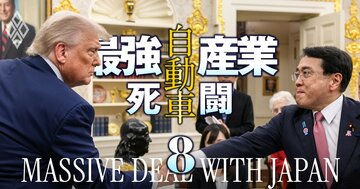

今回の交渉によって、日本は自動車関税の引き下げという大きな成果を得た。加えて、円安容認という暗黙の合意もあり、輸出企業にとっては極めて有利な環境が整った。

トヨタやマツダ、日産といった国内自動車メーカーは、円安によって収益を拡大し、株価も上昇している。特にトヨタは、EV市場での競争力を高めるためにアメリカ市場への投資を加速させており、今回の合意はその戦略と合致している。