しかも、日本の自動車会社の場合、鉄鋼は国産のものが使える。資材の多くを日本で調達できれば、アメリカへの輸出分は15%の関税だけで済む。

それに対して、アメリカの自動車会社は、多くの資材、たとえば50%もの関税がかかった輸入鉄鋼を使わざるを得ないため、コスト面で日本よりかなり不利に陥る。

この合意でトヨタ株が急騰したのは、マーケットがその構造を正確に見抜いているからだろう。

ただし、国内経済全体への波及効果は限定的である。利益を得るのは主にグローバル展開している大企業であり、中小企業や地方経済には直接的な恩恵は少ない。この点において、政策金融による対米投資は「選択的利益供与」の側面を持つ。

中国は外資受け入れに際して、技術移転や合弁義務などを課すことで、投資主導権を握っている。短期的な利益よりも長期的な国益を重視する姿勢は、国家戦略として一貫している。

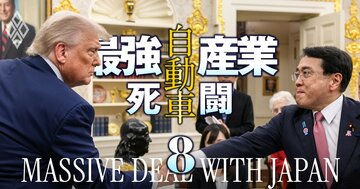

一方、アメリカは自由市場を前提としつつも、政策金融や税制優遇を通じて、外資を自国経済に取り込む仕組みを巧みに構築している。トランプ氏の発言は、その成果を誇示するものであり、交渉の勝者としての立場を強調する意図がある。

そういう意味では、アメリカの利益の取り方は中国よりはるかに健全といえる。

日本は、政策金融という手段を通じて、外交的譲歩と経済的利益のバランスを取った。80兆円という巨額の対米投資は、単なる資金移転ではなく、戦略的な経済連携の一環である。その成果として得られた関税引き下げと円安容認は、短期的には成功と評価できる。

しかし、長期的には「誰が儲けるのか」「誰が負担するのか」という問いが残る。政策金融による投資は、国民の税金や信用を背景にしている以上、その成果と責任は広く共有されるべきであろう。

日本の金融的利益を

長期的には削ぐ可能性も

トランプ氏の「利益の90%」という表現は、単なる数字の誇張ではない。実際には、投資によって生まれる経済的利益の大半がアメリカ側に回る構造を指している。これは、工場建設、用地取得、設備調達、雇用、税収といった要素がすべてアメリカ国内で完結するためである。

一方、日本企業は事業機会を得るが、金融的なリターンは限定的である。政策金融によって資金供給が行われるため、融資元である日本政府系金融機関は利益を追求しない。結果として、アメリカ側が得る利益は、通常の投資よりも大きくなる。

この構造は、国際経済における「見えない利益配分」の典型例である。投資された国が、雇用や税収、技術吸収などの形で利益を得る一方、投資元の国は、表面的な収益以外の部分で利益を失っている可能性がある。

今回の日米交渉は、短期的には成功と評価できる。自動車関税の引き下げ、円安容認、トヨタなどの企業の株価上昇といった成果は明確である。

しかし、長期的には、政策金融による対米投資がどのような形で日本経済に還元されるかが問われる。企業単位では利益が見込まれるが、国家としての収支は不透明である。