特に、政策金融による資金供給は、民間の金融機関とは異なり、利益を度外視しているため、国民の税金や信用が直接的に使われる構造となっている。

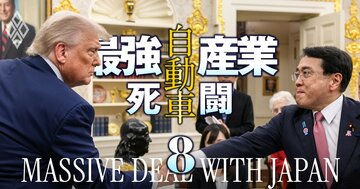

この点において、今回の合意は「外交的成功」と「経済的譲歩」の両面を持つ。石破政権は、関税引き下げと円安容認という成果を得たが、その代償として、国家主導の巨額投資をアメリカ経済に流すこととなった。これは、短期的には日本企業の競争力を高めるが、長期的には日本の金融的利益を削ぐ可能性もある。

トランプ大統領が「利益の90%はアメリカが取る」と誇示したのは、まさにこの構造を理解しているからである。彼は、アメリカ国内の雇用創出、税収増加、技術吸収といった“見えない利益”を重視しており、それを外交成果として打ち出している。

これは「アメリカの利益」という実質を取りながら、それを「私は日本の利益の9割分をアメリカにもたらした」と、やや誇張も交えて国内でプロパガンダするという、トランプ大統領一流の交渉術であり、自己アピール術でもある。

一方、日本側は、企業の国際展開を支援するという名目で国家資金を投入している。これはグローバル競争において不可欠な戦略であるが、同時に「誰がその利益を享受するのか」という問いを常に伴う。

「投資の見返り」の再設計と

国内格差拡大への対応が課題

アメリカにおいてMAGA(アメリカ第一主義)の動きは今後も続いていくと考えられる。したがって、構造的投資は当面継続されると見ておくべきだろう。

そのような動きに対応するためにも、日本政府や日本企業はより明確な「投資の見返り」を設計し直す必要がある。

たとえば、技術提携、現地での日本人雇用、知的財産の保護、サプライチェーンの再構築など、単なる資金供給にとどまらない戦略的な枠組みが求められる。

また、国内の中小企業や地域経済への波及効果を、対米投資からどう生み出すかも考え直す必要がある。

グローバル企業だけが利益を得る構造では、国内の格差が広がる可能性がある。政策金融を活用する以上、その成果は広く国民に還元されるべきである。

さらに、外交交渉においては、経済的譲歩と政治的成果のバランスを慎重に見極める必要がある。今回のように、関税引き下げと円安容認という成果を得るために、巨額の対米投資を行うという構造は、今後の交渉モデルとして再検討されるべきである。

(評論家、翻訳家、千代田区議会議員 白川 司)