1970年学園紛争からの追放劇

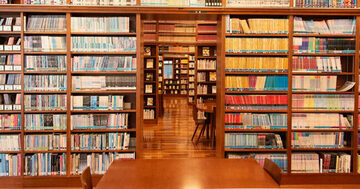

懐かしさすら感じさせる戦前から続く本校舎

懐かしさすら感じさせる戦前から続く本校舎

――麻布には同窓会がないと聞きましたが。

吉原 麻布学園同窓会(1962年創設)には「長」になりたい人が集まっていたようです。69年の第1次学園紛争の後、「麻布が赤化する。現校長は弱腰である」と、同窓会長で福島のホテル経営者である山内(やまのうち)一郎氏が怒鳴ったところ、校長は辞表を書いて辞めてしまった。

当時の理事会は、「ここは元気のいい山内君に任せよう」と。教職の資格を持っていないので、70年4月に理事長代行兼校長代行に就任しました。「校則を制定し、君たちはこうしなければいけない」と乗り込んできて、彼が連れてきた地元のチンピラが「貴様らは何をしゃべっているんだ」と授業中の教室に乱入してきたわけです。

――すごいですねえ。

吉原 財界の鞍馬天狗といわれた興銀の中山素平さんや、『粗にして野だが卑ではない』石田礼助さんとか、錚々(そうそう)たる方々が理事にいましたが、面目を失ってしまった。山内氏は山中湖畔の「洗心寮」の土地売却資金約2億5000万円を横領(のちに有罪、服役)するなど、学園を私物化していく。こうした事態に生徒が立ち上がり、第2次学園紛争が起きて、座り込みを行っていた私も、校内に入ってきた機動隊の方々に蹴られたりしました。

――入学が67年で卒業が73年。学園紛争と「70年安保」で、学生運動のいろいろなセクトも入り込んでいた時代。その渦中にいたわけですね。

吉原 百家争鳴の時代、私たちの世代は麻布の古い世代と新しい世代の狭間だったと思います。麻布生は徹底的に議論します。共に遊ぶ豊かなコミュニティがありますから、右から左まで、学友として結束していました。山内一郎という大先輩(35年卒)を打倒させていただきますということで、全校集会には皆で制服を着て出席しました。

その後の世代では、ハチャメチャなのが麻布であるように世間に誤解されていることが気になっています。なんでわれわれはあの日に制服を着たのか。それは本来の麻布の姿を守ろうとして金権主義に反対した保守による革命(リボルビング)だったからです。多様な人間が結束し、自分たちで世界を変えることができたのは最高の経験でした。

――この紛争を機に、教職員の労働組合も結成されていますね。

吉原 当時は教員の給与も高くはなく、学費も都内の私立ではむしろ安い方でした。私の親も「慶應義塾は高いから麻布に行きなさい」と言っていました。それが紛争後、組合のおかげで先生方の待遇が改善され、右肩上がりに良くなったのですね。

――先日、武蔵の学園祭で、麻布・武蔵・開成の生徒会長同士の討論会がありました。麻布の会長は70年代闘争から話を切り出していましたから、きちんと伝わっています。

吉原 今年の文化祭で、生徒さんが「麻布紛争」という演劇をやってくれました。あの紛争は何かといえば、教育改革運動だったわけです。その当時、1番から300番まで、定期試験の成績が貼り出されて、とにかく大学受験を頑張れと。授業も詰め込み的な無味乾燥なものが増えていた。麻布本来の授業はアカデミズムによる知的で考えさせる授業だったのに、という不満が生徒に高まっていました。

こうしたことへの反発が、授業改革運動につながったのかもしれません。先輩方が「教育は管理するものではない」と全校集会で主張するのを、たしかに正論だなあとドキドキしながら聞いていました。私が中2のころです。

――同窓会がなくなりましたが、保護者の集まりは盛んと聞きます。

吉原 保護者は、年ごろの子どもにあまり干渉してはいけないと思います。麻布のPTAは合唱や広報などの自主活動が活発ですが、子どもと一緒に学園生活を楽しんでいただくと同時に、先輩方の経験談を聴いて、子どもを客観的にみる余裕が得られます。そこにPTAの意義があります。