とことん議論し合うのが麻布生

理事長室の向かいにある生徒会の部屋

理事長室の向かいにある生徒会の部屋

[聞き手] 森上展安

[聞き手] 森上展安(もりがみ・のぶやす)

森上教育研究所代表

1953年岡山生まれ。早稲田大学法学部卒。学習塾「ぶQ」の塾長を経て、88年森上教育研究所を設立。40年にわたり中学受験を見つめてきた第一人者。父母向けセミナー「わが子が伸びる親の『技』研究会」を主宰している。

吉原 「コンプライアンス」が昨今の流行ですが、これは、個別で物事を考えるのが面倒なので、規則を作って切って捨てるという非人間的な対応です。規則に頼ると物事を考えなくなって、ただ律法を厳格に守ることを主張する形式主義のパリサイ人と同じ。結果として、教条主義的に揚げ足を取って、人を沼に沈めていくような社会ができてしまいます。規則で切って捨てない、教条主義ではなく自分たちで考える。これはまさに人間本来の在り方なのです。

――麻布で何かあったときは全て議論をして、それを保護者に公開するというのを聞いたことがあります。

吉原 自分たちで考えるのが麻布生。徹底的に議論する豊かなコミュニティーがあるから、単純に暴力には進まない。近代社会は、市場原理によりコミュニティーが破壊された結果、アイデンティティー・クライシスが起き、単純な原理にしがみつく原理主義者が増えていく。それが連合赤軍になり、ネトウヨになるわけです。原理主義者は話し合いが苦手なので、暴力に走りやすい。こうした昨今の原理主義の風潮に流されないのが麻布生の良さだと思います。

――そうしたことが麻布の伝統なんですね。

吉原 権力によって人を支配する、例えば成績順にクラス編成をすると、他の人を差別します。大人が一元的な尺度で人間のレッテル張りをすると、子どもはその尻馬に乗る。変なものや自分たちが理解できないものを排除する、という発想になります。

麻布で何を学んだか。あえて言語化すれば、人間として本来あるべきコミュニティー、友情と先生の温かさ、世代を超えた先輩後輩の思いやりや親切心、「愛と誠」が麻布の根幹にあります。自分とは違う人を貴ぶ。インドに行ってヒッピーをやっている人も尊敬される。文部官僚で「あったものをなかったとは言えない」とつい正論を言ってしまう人もいる(笑)。彼とはラグビー部で同じポジションでした。

――元東大副学長で広尾学園中学校・高等学校の南風原朝和校長に、「一番目立つのはどの学校からの学生ですか」と尋ねたら、「それは麻布ですよ。麻布のOBはすぐに分かります」と言われました。

吉原 ありがたいです。独自性を追求するのが麻布生なんです。

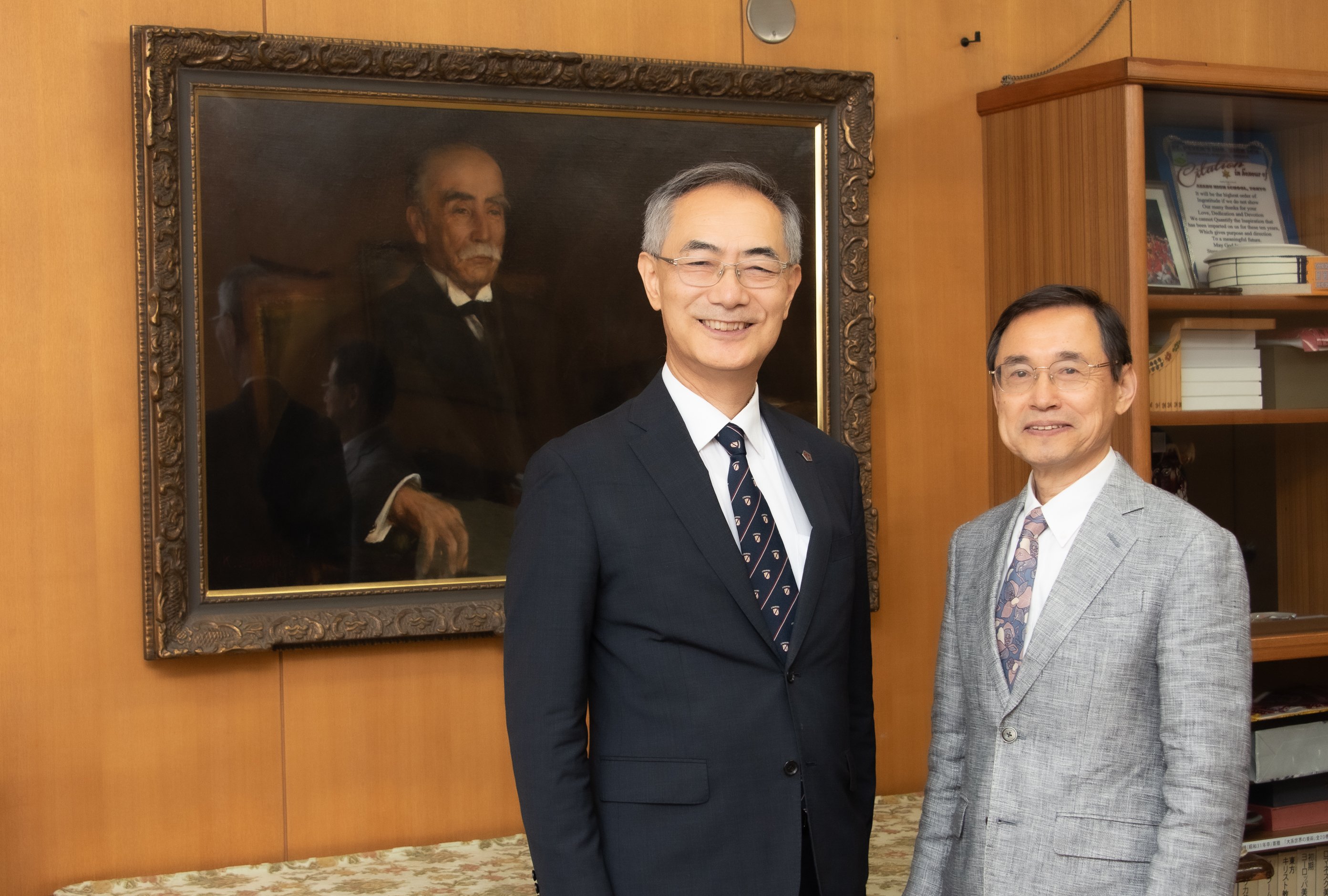

理事長室に掲げられている江原素六の肖像画

理事長室に掲げられている江原素六の肖像画

(続く)