こういった知識を広げたり応用したりするために大事なのが、「好奇心」といえます。

ちなみに、卒業生の1人は、「好奇心をもって考えることが好きでなければ、あの入試問題を解こうと思わないんじゃないかな」といっていました。

地政学を知らなくても

想像力があれば解ける良問

例えば、社会では、文章に書かれていることから背景をできる限り想像して、自分の知識と結び付け、それを記述に落とし込むような問題傾向が見られます。知識があるだけではなく、時事ニュースや日本の伝統など幅広い視野が求められていました。

実際に問題を見てみましょう。2023年の二次入試における社会では、次のような問題が出ています。

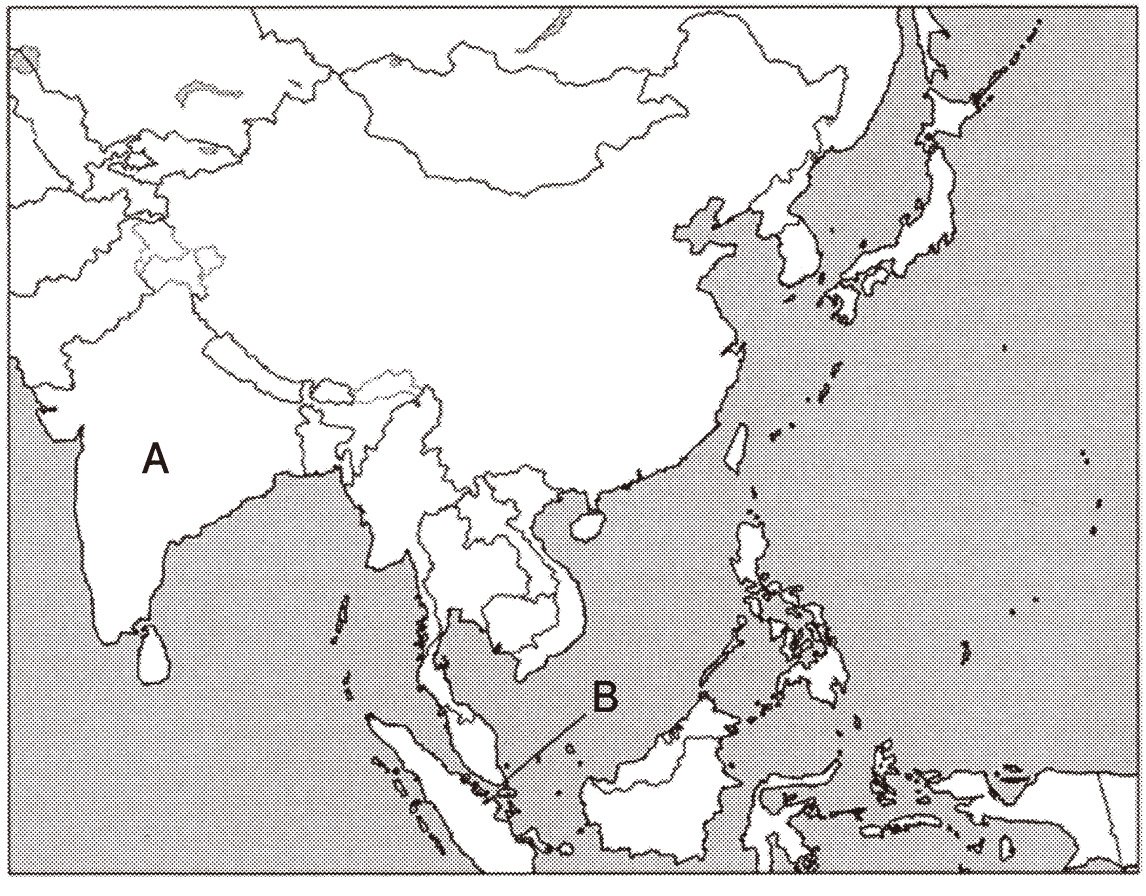

地政学という言葉があります。それは簡単にいえば、「国の地理的な条件をもとに、他国との関係性や国際社会での行動を考えること」をいいます。次の地図のように世界には、日本のように海に囲まれた国や、内陸部でたくさんの国と国境を接している国もあります。その国の置かれた環境によって、政治や経済などの考え方も変わってきています。

例えばインド(A)は、インド亜大陸のほとんどを領有する連邦共和制の国家です。世界では第7位の国土面積と第2位の人口を持つ国であり、南にはインド洋があり、南西のアラビア海と南東のベンガル湾に挟まれています。都市部と農村部の経済格差は大きく、多くの人々が貧困に苦しんでいます。

シンガポール(B)は、マレー半島先端部にある小さな島国です。少ない国土ではありますが、経済的には、アジア有数の豊かな国となっています。

同書より転載 拡大画像表示

同書より転載 拡大画像表示

問 2022年2月に始まるロシアのウクライナ侵攻後、国際連合がロシアを非難する決議を重ねましたが、インドは全て棄権しました(2022年10月現在)。その理由を、インド北部の地政学的な要因と、それに関わる具体的な国名を1つあげて、解答用紙のわく内で説明しなさい。※ただし、「けん制」という言葉を必ず使用してください。

いかがでしょうか。正直、大人から見ても難しく、大学受験レベルの問題が出ているように感じます。