これもなかなか難しい問題ですが、「イ」はよく見かけるスズメ、「ウ」はわからないけど冬でも池にいるのを見たことがある気がするから、旅鳥ではなさそう。

「エ」もよく見るハトで、「カ」はきっとカモだ……といった調子で、自然によく触れ合っている子どもであれば、消去法であてられるかもしれない内容です。

世界の動植物をすべて丸暗記することはできません。ここでは、暗記力を問うているのではなく、身近な生活や体験から思考を巡らせて、自分なりの考えを構築していく力を問うているのでしょう。

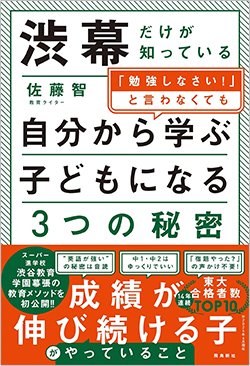

机に向かう勉強だけでは

渋幕の入試は突破できない

机に向かって得る学びだけではない、子どもの多様な体験と、それを通じてどんなふうに考えてきたかが重視されます。渋幕の入試問題には子どもの「思考力」「好奇心」を問うていきたいというメッセージが込められているといえるでしょう。

特に中学受験は年々競争が激化し、小さなうちから塾に通って何時間も勉強する……そういった子どもも増えています。けれど、渋幕では教科書や参考書での勉強だけでなく、社会や身の回りのことに好奇心を持って接してきたか、そして体験で得た知識をさまざまに組み合わせたり深めたりする力があるかを問われているような気がします。

家庭ではわが子の関心に合わせて、自然の中でめいっぱい遊ぶ体験や、一緒に本を読んで感想をいい合う時間を設けてみるといいかもしれません。

学びは「1+1=2」になるというような単純なものではありません。

大人が意図した通りになるものではないのです。

子どもはあらゆる場面で学んでいるという前提に立ち、「勉強のため」と狙いすぎず、子どもの好奇心に委ねながら多様な体験を一緒に楽しんでいきましょう。