終戦直後、連合国軍総司令部(GHQ)は日本の軍国主義と経済独占体制を根本から改めるために、財閥解体を命じた。これに基づき1946年に設置されたのが「持株会社整理委員会」だ。目的は、巨大財閥が経済を支配していた「持ち株会社」構造を解体し、公正な競争の促進を図ることだった。

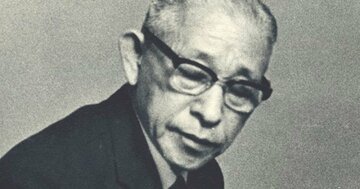

持株会社整理委員会の委員長は笹山忠夫(1896年3月9日~1974年9月26日)だ。日本銀行、安田銀行を経て日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)の理事として終戦を迎え、当時の河上弘一総裁と共に辞職していたところ、同委員会の委員長に任じられた。

委員会は、三井・三菱・住友・安田の四大財閥をはじめとする数々の企業グループに対して、株式の放出、関連会社の分離、資産の清算などを実施。各財閥本社は解散され、中心的な持ち株会社は消滅した。

しかし米ソ冷戦の激化に伴い、米国の対日政策は転換。共産主義の防波堤として日本を経済的に自立させる必要が生じた。結果、財閥解体も“必要最小限”の改革へとトーンダウンしていった。

こうした経緯について、「ダイヤモンド」1963年5月20日号で、当時アラスカパルプ社長に転じていた笹山自身が語っている。笹山によると、日本側は財閥解体には大きく抵抗することなく、自らを処してきたという。それはGHQに協力することで、とにかく早く占領政治から抜け出して独立すべきであると考えたからだという。米ソの地政学的な対立もさることながら、当時の日本側の姿勢も財閥解体が最小限に終わった背景にあるようだ。

そして、財閥解体で各企業は別法人化されたとはいえ、銀行を通じた資本支配や、社長会による人的ネットワークは、旧来の影を色濃く残した。新たな企業グループ=「企業集団」が誕生し、戦後の高度成長をけん引していった。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

持株会社整理委員会の委員長は笹山忠夫(1896年3月9日~1974年9月26日)だ。日本銀行、安田銀行を経て日本興業銀行(現みずほフィナンシャルグループ)の理事として終戦を迎え、当時の河上弘一総裁と共に辞職していたところ、同委員会の委員長に任じられた。

委員会は、三井・三菱・住友・安田の四大財閥をはじめとする数々の企業グループに対して、株式の放出、関連会社の分離、資産の清算などを実施。各財閥本社は解散され、中心的な持ち株会社は消滅した。

しかし米ソ冷戦の激化に伴い、米国の対日政策は転換。共産主義の防波堤として日本を経済的に自立させる必要が生じた。結果、財閥解体も“必要最小限”の改革へとトーンダウンしていった。

こうした経緯について、「ダイヤモンド」1963年5月20日号で、当時アラスカパルプ社長に転じていた笹山自身が語っている。笹山によると、日本側は財閥解体には大きく抵抗することなく、自らを処してきたという。それはGHQに協力することで、とにかく早く占領政治から抜け出して独立すべきであると考えたからだという。米ソの地政学的な対立もさることながら、当時の日本側の姿勢も財閥解体が最小限に終わった背景にあるようだ。

そして、財閥解体で各企業は別法人化されたとはいえ、銀行を通じた資本支配や、社長会による人的ネットワークは、旧来の影を色濃く残した。新たな企業グループ=「企業集団」が誕生し、戦後の高度成長をけん引していった。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

米国側の「要請」と

日本の「希望」の調整に苦心

1963年5月20日号より

1963年5月20日号より

持株会社整理委員会の発足したのが、1946(昭和21)年8月8日。もっともその前に、終戦直後の45年9月、最初、司令部から日本政府に対して日本の経済を民主化しなければいけないという基本方針の指令が出されており、その中に財閥解体についてうたい込まれていた。

その頃は日本政府も、財閥自体も、後で分かったほど厳しい要請が出るとは思ってもいなかった。

さて、その財閥解体の実務をやるために、持株会社整理委員会というものをこしらえろという指令が司令部から日本政府に出た。その後、準備を進めて、いよいよ発足したのが46年の8月のことだった。私は46年4月、準備委員に任命されて、それから8月8日、持株会社整理委員会の発足に際して、委員長に任命された。