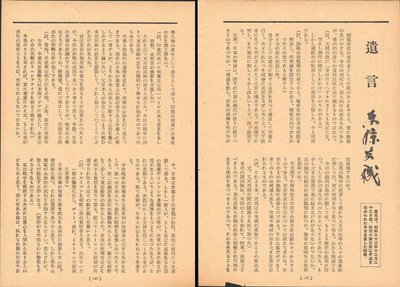

太平洋戦争開戦時の首相であり、戦後はA級戦犯として絞首刑に処された東条英機(1884年12月30日~1948年12月23日)。1952年5月15日発行の「ダイヤモンド」臨時増刊「日本の告白」という雑誌に、「東条英機の遺言」と題された12ページに及ぶ特集が組まれている。メインコンテンツは、タイトル通り東条の遺書で、48年12月23日の死刑執行の1時間半前、教誨師の花山信勝に託した遺言の全文が掲載されている。記事には、死刑の十数分前に手錠をかけられたまま自署した絶筆の署名も添えられている。

遺言は、花山が独房で東条と最後の会見をしたときに読み上げられたものだという。東条は、花山や東京裁判(極東国際軍事裁判)で弁護人を務めた清瀬一郎らに宛てて、書面で遺書を遺していたが、連合軍の手に渡る可能性に備えてその場で朗読し、それを花山が書き取った。さらにその日の夜、花山から清瀬が聞き取り、改めて文章にまとめたものである。

処刑翌日の「日本経済新聞」を閲覧したところ、次のように花山のコメントが紹介されていた。「(東条は)天皇、政府、戦争などについて彼の意見をまとめた2つの遺書を残している。東條は自分の墓石の裏に碑文を刻んでくれと頼んでいるが、その内容は今明かすわけにはいかない」。

その3年半後、本誌に掲載されたわけだが、52年5月というのはサンフランシスコ平和条約の発効(同年4月28日)直後。連合国による占領状態が終わり、日本が主権を回復したタイミングである。A級戦犯である東条の遺言は、まさにその機を待って初めて公開されたものだと記事中で説明されている。

遺言の掲載に際しては、ダイヤモンド社からの依頼で、清瀬の書き残した文章を花山が再確認し、多少の修補添削が加えられたという。「文句や用語において多少の異同があることはご了承を願いたい。正文がまだ日本側の手元にない現在においては、今回のこの遺書が唯一のものであろう」と花山は記している(52年4月22日付)。正文に関しては結局、現在に至るまで見つかっていない。

東条は遺書の中で「戦の責任は死をもってしても贖い切れない。戦死した人々や遺族には相済まない」と語った後、「しかし、今回の戦争は侵略を目的としたものではなく、国際的には犯罪ではない。東京裁判は政治裁判である」「米国は無差別爆撃や原爆投下を大いに悔悟すべきである」と主張する。また、戦後の極東情勢に関して、「赤化の一大防壁を自ら壊したのは、米国は大きな失敗である」と断じ、日本と中国と朝鮮を戦場とした「第3次世界大戦は絶対避けられない」と予想する。その際、「日本が再軍備するときは、陸海軍一本の行動を取れる統帥権と組織を規定すべきである」などと言葉を遺している。

特集では、7人の戦犯処刑に立ち会った唯一の日本人でもある花山が、死刑執行までの東条の様子を克明に記したルポ、東条の弁護人として後に『秘録 東京裁判』(67年、読売新聞社刊)を著す清瀬による解説、さらには東条の妻、東条勝子の談話まで掲載されている。貴重な歴史的資料といえる花山の手記なども、いずれかの機会に紹介したい。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

遺言は、花山が独房で東条と最後の会見をしたときに読み上げられたものだという。東条は、花山や東京裁判(極東国際軍事裁判)で弁護人を務めた清瀬一郎らに宛てて、書面で遺書を遺していたが、連合軍の手に渡る可能性に備えてその場で朗読し、それを花山が書き取った。さらにその日の夜、花山から清瀬が聞き取り、改めて文章にまとめたものである。

処刑翌日の「日本経済新聞」を閲覧したところ、次のように花山のコメントが紹介されていた。「(東条は)天皇、政府、戦争などについて彼の意見をまとめた2つの遺書を残している。東條は自分の墓石の裏に碑文を刻んでくれと頼んでいるが、その内容は今明かすわけにはいかない」。

その3年半後、本誌に掲載されたわけだが、52年5月というのはサンフランシスコ平和条約の発効(同年4月28日)直後。連合国による占領状態が終わり、日本が主権を回復したタイミングである。A級戦犯である東条の遺言は、まさにその機を待って初めて公開されたものだと記事中で説明されている。

遺言の掲載に際しては、ダイヤモンド社からの依頼で、清瀬の書き残した文章を花山が再確認し、多少の修補添削が加えられたという。「文句や用語において多少の異同があることはご了承を願いたい。正文がまだ日本側の手元にない現在においては、今回のこの遺書が唯一のものであろう」と花山は記している(52年4月22日付)。正文に関しては結局、現在に至るまで見つかっていない。

東条は遺書の中で「戦の責任は死をもってしても贖い切れない。戦死した人々や遺族には相済まない」と語った後、「しかし、今回の戦争は侵略を目的としたものではなく、国際的には犯罪ではない。東京裁判は政治裁判である」「米国は無差別爆撃や原爆投下を大いに悔悟すべきである」と主張する。また、戦後の極東情勢に関して、「赤化の一大防壁を自ら壊したのは、米国は大きな失敗である」と断じ、日本と中国と朝鮮を戦場とした「第3次世界大戦は絶対避けられない」と予想する。その際、「日本が再軍備するときは、陸海軍一本の行動を取れる統帥権と組織を規定すべきである」などと言葉を遺している。

特集では、7人の戦犯処刑に立ち会った唯一の日本人でもある花山が、死刑執行までの東条の様子を克明に記したルポ、東条の弁護人として後に『秘録 東京裁判』(67年、読売新聞社刊)を著す清瀬による解説、さらには東条の妻、東条勝子の談話まで掲載されている。貴重な歴史的資料といえる花山の手記なども、いずれかの機会に紹介したい。(文中敬称略)(ダイヤモンド編集部論説委員 深澤 献)

東京裁判は政治裁判

ただ力の前に屈服した

開戦当初の責任者として敗戦の跡を見ると、実に断腸の思いがする。今回の刑死は、個人的には慰められておるが、国内的の自らの責任は、死をもって贖えるものではない。(注:東条大将の歌に「身はたとへ千々にさくとも及ばじな、栄えし御代に墜せしわれは」というのがある――以下、注は全て掲載当時に清瀬一郎が書き加えたもの)

しかし国際的の犯罪としては、無罪を主張した。いまも同感である。(注:開戦は自衛権の行使である。戦争目的は東亜同胞を解放し、共栄圏を設立するに在り、侵略目的ではなかったとの意であると解する)

1952年5月15日号より

1952年5月15日号より

ただ力の前に屈服した。

自分としては国民に対する責任を負って、満足して刑場に行く。ただこれにつき、同僚に責任を及ぼしたこと、また下級者にまでも刑が及んだことは実に残念である。天皇陛下に対し、また国民に対しても申し訳ないことで、深く謝罪する。

元来、日本の軍隊は、陛下の仁慈の御志により行動すべきものであったが、一部過ちを犯し、世界の誤解を受けたのは遺憾であった。