20年以上コンサルティング業界で培った経営戦略を人生に応用した『人生の経営戦略』の著者・山口周氏とゴールドマン・サックスの元トレーダーで現在は金融教育家として活動する『お金のむこうに人がいる』著者・田内学氏。「お金」と中心とした現在の経済のあり方に違和感を覚える2人が、「時間」を軸とした人生設計と投資の本質について語り合った。(構成/ダイヤモンド社書籍編集局)

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

「複数の選択肢」を持つ大切さ

山口周(以下、山口) ゴールドマン・サックスという会社で生き残るのが大変だということは、田内さんの学生時代から言われていたと思います。それでも「自分にはやれる」という勝算があった? ご自分の強み・弱みと、ゴールドマン・サックスという極めて過酷な職場について、どのような見通しを持たれていたのですか?

田内学(以下、田内) 僕の「人生の経営戦略」のレビューというわけですね(笑)。

もともと数学が大好きだったんです。論理的に考えて、答えが一つしかないものを見つけるのが好きでした。ただ、家にあまりお金がなかったため、学者という選択肢はありませんでした。稼がなければいけない状況で、当初はプログラミングで生きていこうと考えていました。

山口 東大に入学された1997年というのは、ちょうどインターネットが世の中に広がる時期ですね。

田内 そうです。ここで、『人生の経営戦略』でも触れられているオプション・バリュー(「選択肢の価値」)の話がまさに当てはまるのですが、学部卒業時に就職を考えていたとき、プログラミングのバイトをしていた会社が上場することになりました。当時は(東証)マザーズができた頃で、よくわからない会社の株でも高値で取引されていた時代です。

その会社からオファーをもらって、これはおいしい話かもしれないと思ったのですが、リターンがあるところには必ずリスクがある。新卒でそういうスタートアップに入ってしまうと違う会社に入りにくくなるので、「大学院に行きながらでも働けますか」と提案したんです。

山口 まさにビル・ゲイツと同じ戦略ですね。(※ビル・ゲイツはマイクロソフト起業にあたり、ハーバード大学を「退学」するのではなく「休学」し、事業に失敗したときは復学できるというオプション・バリューを持っていた)

田内 ところがITバブルがはじけて、株のインセンティブがなくなってしまった。そこで改めて就職を考えたとき、仲の良い先輩から「数学が得意なら、証券会社の金利デリバティブのトレーダーをやったらいい」と、すごくピンポイントなアドバイスをもらったんです。

「苦手分野」にこそ挑戦しよう

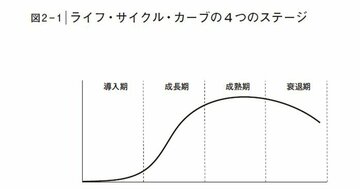

山口 僕の本では、20代のうちはいろいろなことを試してOKと書いています。若い頃は自分の得意不得意がまだわからないし、どこで勝てるか負けるかも見極められない。でも、田内さんの場合はピンポイントで数学の能力を一番高く買ってくれるところを見つけて、そこで「人生の春と夏」を駆け抜けたわけですね。

田内 大学時代はいろいろやりましたが、わりと早めに得意分野を見つけることができました。ただ、経験量としてはそれなりに多いものの、分野としては狭かったですね。

山口 それでも16年という長きにわたってゴールドマン・サックスに勤められた。その後、40歳でお辞めになる決意をされたきっかけは?

田内 どんな仕事でも、長く働くうちに、その場所が居心地よくなっていきますよね。ゴールドマン・サックスを辞めていく人間も、同業他社に移るケースが大半でした。他に興味があることを見つけても、だんだん業界から飛び出すふんぎりがつかなくなっていく。何か新しい挑戦ができるとしたら、40代のうちが限界だと前々から思っていました。

ちょうど日本経済についての問題意識も高まっているタイミングだったので、挑戦しようと思ったんです。文章を書くことは全然得意ではなかったのですが、自分が成長していく過程って楽しいじゃないですか。人生一度きりですし、もう一度、そういう実感が欲しかったんです。昔から国語が全然ダメで、小学校3年生のときに文章を書くのは諦めていたんですが……。

でも、考えてみればプログラミングも、中学の授業では全然わからなくて苦手だと思っていたんですよね。大学で教えてくれる人がいて、やってみたらすごく面白いことに気づいた。苦手だと思っていたことでも、実はやり始めると面白かったり、のびしろがあったりする。その経験があったので、文章を書くことにチャレンジするのも面白そうだと思えたんです。

もはやお金は「万能」ではない

山口 現在、田内さんは金融教育をされているわけですが、50年前の日本と今では全然状況が違いますよね。ランダムに行動していても、目の前のことに誠実に取り組んでいれば、最終的には家を持てるという時代が長く続きましたが、もはやそんな呑気なことは言っていられない。田内さんご自身は、人生戦略や金融教育について、お子さんにどのように話をされていますか?

田内 子どもに面と向かって教えるのは難しいんです。『きみのお金は誰のため』という本を書いたのも、原稿を見てもらうことで子どもに読んでもらえると思ったから。直接話はしませんが、本を通して伝えようと考えました。

山口 それは策士ですね。良い戦略だと思います。

田内 今の時代、お金の「万能感」が強くなってしまっているので、どうやってお金を稼ぐか、それも「投資」でどう稼ぐかを教えたいという人が多いと思うんです。特に、今子どものいる親世代の多くは就職氷河期を経験していて、正社員になれた人でも、その後すごく頑張ったからといって給料が大幅に増えたわけではない。働いても報われないから、投資なら報われるかもしれないと考えているのかもしれません。自分の決定によって収支が動いてくれるなら、そちらに力を入れたいと思っているのでしょう。

でも、これからは人が減っていく時代です。つまり、人・物・金で言うと、「人」が制約条件になり、人が大事にされるようになる。そう考えると、働くことに希望が持てる時代になるのではないでしょうか。

それに、みんな投資を勉強しろと言うけれど、投資の勉強なんて、よほど専門的なことをやろうとしない限り、それほど学ぶことはないんです。株と債券の違いを知って、どちらを選ぶか決めたら、あとはずっと放ったらかしにしておいたほうが、むしろ儲かる。

山口 僕が子どもに伝えているのは「とにかく早く世の中に出ろ」「社会は楽しい」「働くのは面白い」ということです。実際、子どもから見ると、僕は家で酒を飲んで歌っている人という感じでしょう。ちゃらんぽらんにやっていても、割となんとかなるという見本です。

田内 それはすごく大事だと思いますね。僕が相談を受ける中で感じているのは、働くことが罰ゲームであるかのように感じている家庭が多いということです。働き手である親が家に帰って愚痴を言ったり、不機嫌だったりすると、子どもには仕事がイヤなものに見えてしまう。

山口 家族に向かって「誰のおかげで食っていると思っているんだ」とか言っちゃう人は、仕事がつらくて自己効力感がないからそう言ってしまうわけです。なので、ちゃんと勉強して、楽しく仕事をやれば人生は幸せだよということをデモンストレートするのが最高の教育なのかもしれませんね。

田内 本当にそうですよね。子どもにはいろいろ教えたくなってしまいますが、向こうが聞く耳を持っていないと教えても意味がない。投資だって、本当に必要だと感じてから勉強するのでまったく遅くありません。それよりも「仕事って楽しいんだよ」という世界観を伝えることのほうが圧倒的に大事だと、本心から思います。それこそ、簡単には身につかないものですから。

1970年東京都生まれ。独立研究者、著作家、パブリックスピーカー。ライプニッツ代表。

慶應義塾大学文学部哲学科卒業、同大学院文学研究科修了。電通、ボストン コンサルティング グループ等で戦略策定、文化政策、組織開発などに従事。

『世界のエリートはなぜ「美意識」を鍛えるのか?』(光文社新書)でビジネス書大賞2018準大賞、HRアワード2018最優秀賞(書籍部門)を受賞。その他の著書に、『武器になる哲学』(KADOKAWA)、『ニュータイプの時代』(ダイヤモンド社)、『ビジネスの未来』(プレジデント社)、『知的戦闘力を高める 独学の技法』(日経ビジネス人文庫)など。

田内 学(たうち・まなぶ)

お金の向こう研究所代表・社会的金融教育家

2003年ゴールドマン・サックス証券入社。日本国債、円金利デリバティブなどの取引に従事。19年に退職後、執筆活動を始める。

著書に「読者が選ぶビジネス書グランプリ2024」総合グランプリとリベラルアーツ部門賞をダブル受賞した『きみのお金は誰のため』(東洋経済新報社)、『お金のむこうに人がいる』(ダイヤモンド社)、高校の社会科教科書『公共』(共著)などがある。