退職の提案は、「する側」も「される側」もストレスとなります。だからこそ慎重に準備してから臨むべきものです。

そこでここでは、前向きな解決としての退職を実現するまでの手順を整理します。

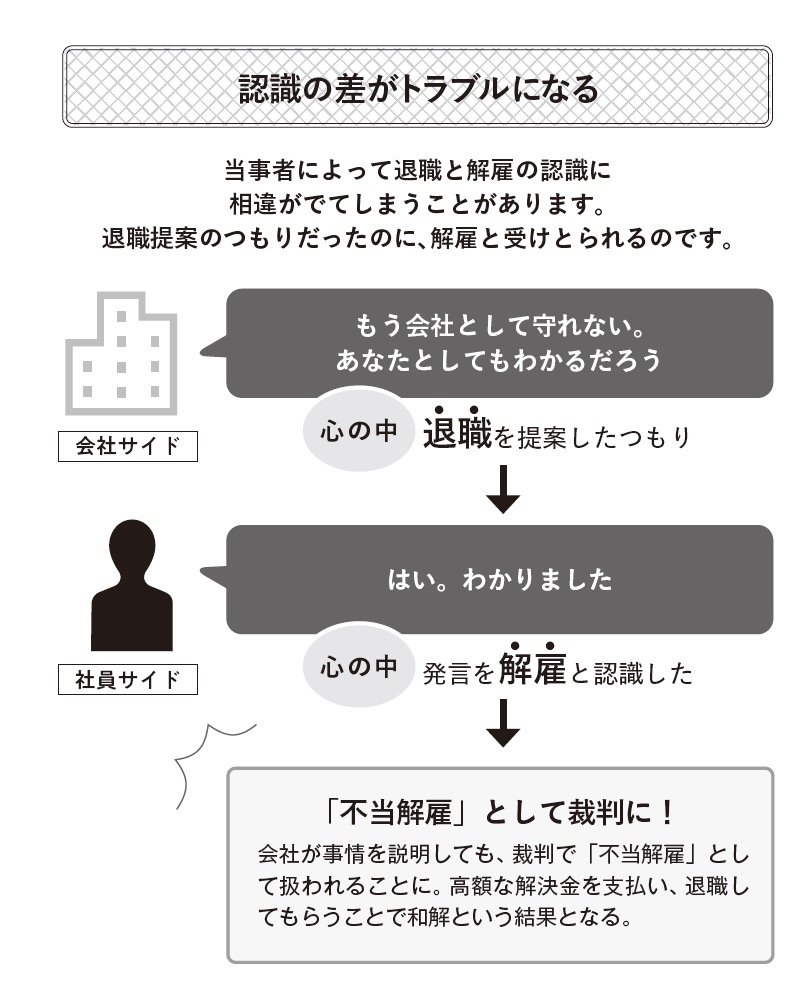

「退職提案」をしたつもりが

「不当解雇」で争うケースも

先に「解雇」についておさえましょう。解雇は、労働者の意思に反して賃金という生活の糧を奪うことになるがゆえに、実施できる場面が著しく制限されています。

経営者は「解雇などできない」と腹をくくることが、現実的な心構えです。

「退職」と「解雇」の認識は、当事者によって相違がでてしまうことがあります。問題社員のなかには、自己に有利になるようにあえて会社に解雇を仕向けるようなひともいるので注意を要します。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

経営者は、解雇について究極的な懲戒処分とイメージしている傾向があります。これは正確性を欠く理解です。解雇には、人事権に基づく解雇(普通解雇)と懲戒権に基づく解雇(懲戒解雇)の2つがあります。

人事権とは、採用、昇格、配置など組織における労働者の地位の変動や処遇に関して会社が有している決定権限です。この人事権に基づく解雇が「普通解雇」であり、問題社員の解雇はだいたいこれに該当します。

協調性の欠如といった問題は、組織をつくるうえで支障になります。しかし、違法行為とまでは言えませんから、問題社員を解雇する場合には、一般的に人事権に基づく解雇をすることになります。

懲戒解雇は、社員の企業秩序違反行為に対しておこなわれるペナルティです。懲戒処分は戒告・譴責(けんせき)・減給など、就業規則に定められており、そのなかでもっとも重い処分。