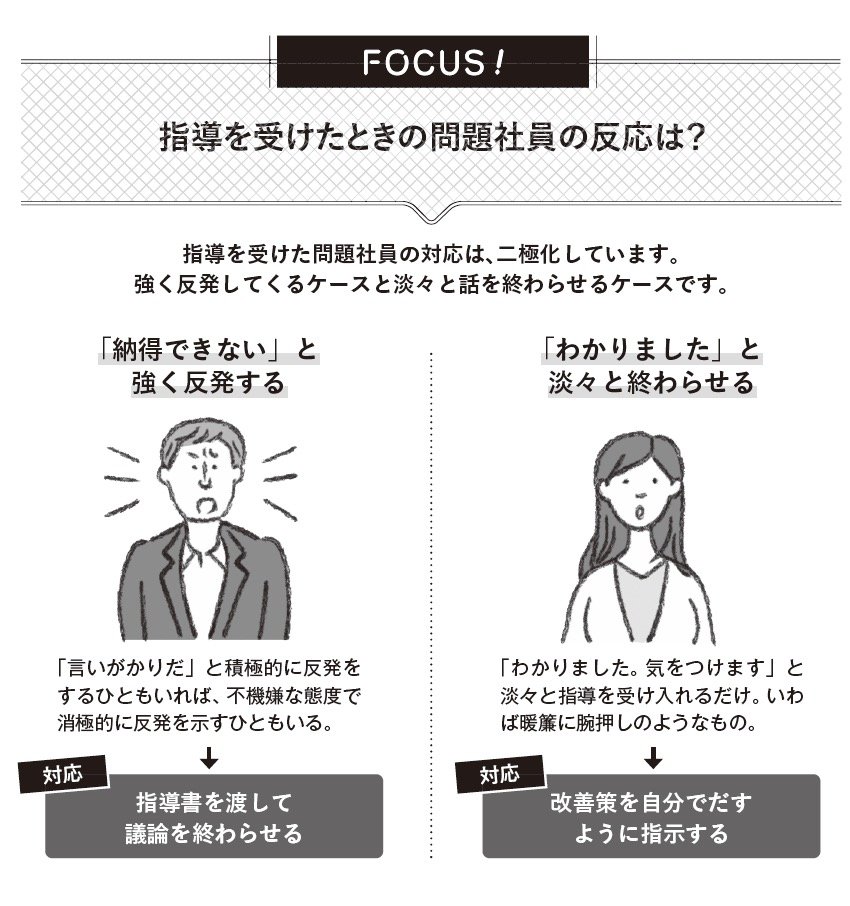

例えば不機嫌になりやすく周囲とのコミュニケーションに問題がある社員がいるとします。このときに「Aさんに経理情報が届いておらず事業に支障がでました。この問題を防止するための改善策を提案してください」といった指示をします。本人から改善策をださせることで、自分の問題であると理解してもらうことがポイントになります。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示

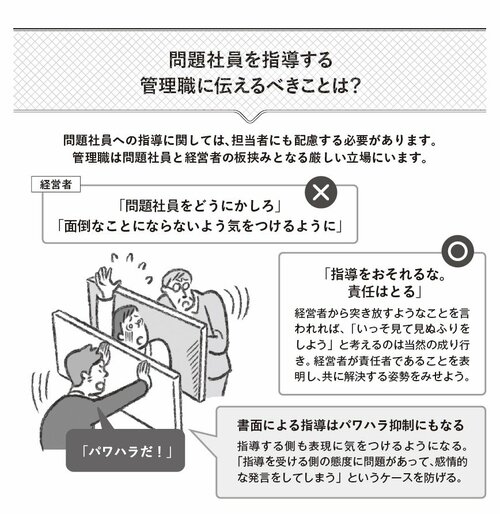

経営者は管理職を

しっかり支えよう

管理職は、ときに「部下からパワハラと批判されるのではないか」とおびえながら指導することを余儀なくされる厳しい立場となりました。

『知識ゼロからの問題社員のトラブル解決 円満退職のすすめ方』(島田直行 幻冬舎)

『知識ゼロからの問題社員のトラブル解決 円満退職のすすめ方』(島田直行 幻冬舎)

このような状況下で、苦しい胸の内を理解してくれるひとのいない孤独は、離職へとつながっていきます。

「パワハラが違法な行為」というのは、もはや社会の常識です。ただ「指導とパワハラの分岐点」を質問されると、言葉に詰まってしまうでしょう。指導とパワハラの違いというのは相対的なもので、クリアに区別できないときも現実にあります。

あまりにも「ハラスメント」という言葉が拡張されたことで、指導する側に萎縮効果が生じています。経営者は、管理職を支えているということを明確に示すべきです。

同書より転載

同書より転載拡大画像表示