【世界史ミステリー】金融帝国メディチ家が誕生した「意外な理由」とは?

「地図を読み解き、歴史を深読みしよう」

人類の歴史は、交易、外交、戦争などの交流を重ねるうちに紡がれてきました。しかし、その移動や交流を、文字だけでイメージするのは困難です。地図を活用すれば、文字や年表だけでは捉えにくい歴史の背景や構造が鮮明に浮かび上がります。

本連載は、政治、経済、貿易、宗教、戦争など、多岐にわたる人類の営みを、地図や図解を用いて解説するものです。地図で世界史を学び直すことで、経済ニュースや国際情勢の理解が深まり、現代社会を読み解く基礎教養も身につきます。著者は代々木ゼミナールの世界史講師の伊藤敏氏。黒板にフリーハンドで描かれる正確無比な地図に魅了される受験生も多い。近刊『地図で学ぶ 世界史「再入門」』の著者でもある。

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

金融帝国メディチ家が誕生した「理由」とは?

11世紀後半、西ヨーロッパで農業効率が向上し、余剰農産物が生まれたことで、これを売買する定期市が各地に誕生しました。

やがて市が常設化し、市場の周囲に商人や職人が定住し、城壁で囲まれた中世都市が形成されます。これら都市は中央広場と城壁を特徴とし、市民(商人や手工業者)はギルドを結成し、都市運営に関わるエリート層となりました。城壁内に住む人々は「ブルジョワ」と呼ばれ、後の市民階層を象徴します。

しかし、都市が繁栄すると、その地域を支配する領主(聖俗諸侯)との間で対立が生じるようになります。中世ヨーロッパの大半の都市は荘園と呼ばれた領主の私有地であり、ほとんどの土地には、教会や修道院・俗人諸侯といった誰かしら領主がいるのです。

このため、都市は領主に対して納税するか、場合によっては闘争を経て自治権を手にします。後者を自治都市といい、イタリアでは自治都市はコムーネ(都市共和国)に発展し、在地の領主を排除して領域支配を打ち立てるようにすらなります。

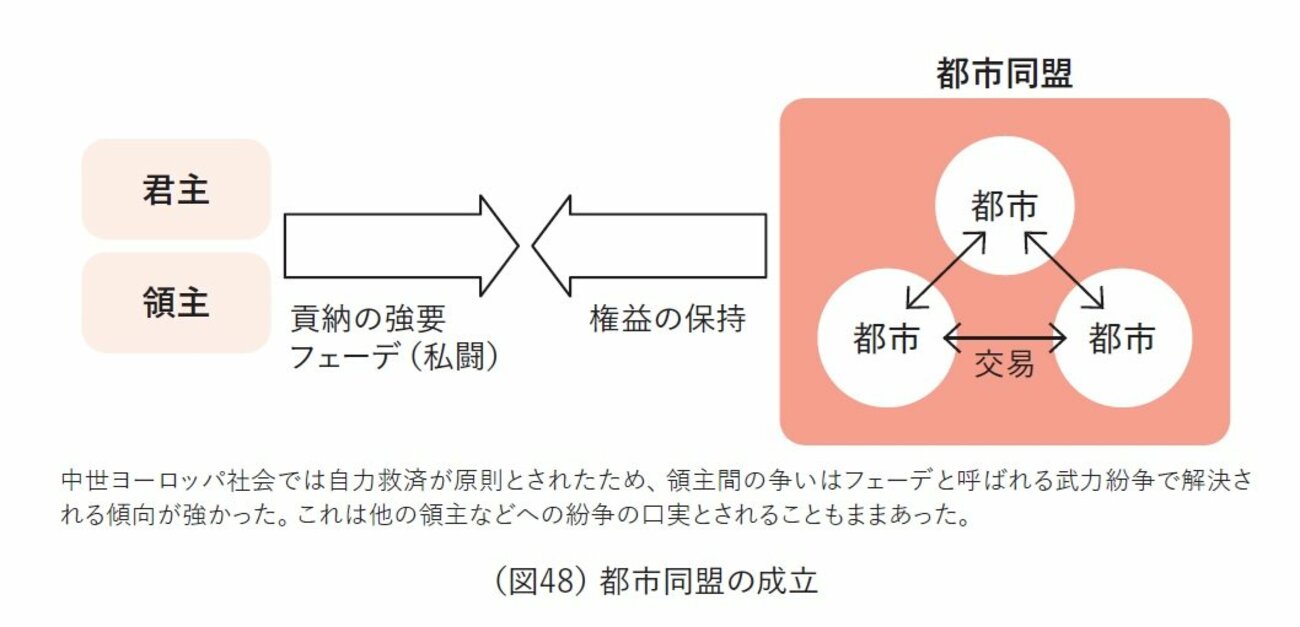

さらに、都市の権益が周辺領主や君主などによって脅かされると、近隣の都市は共同して都市同盟を結成することもあります。下図(図48)を見てください。

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

出典:『地図で学ぶ 世界史「再入門」』

北イタリアのロンバルディア同盟、北海・バルト海域のハンザ同盟、アルプス山脈一帯の盟約者団(誓約同盟)はその典型です。盟約者団は、後にスイスという国家に発展することになります。

都市の発展は、近隣都市との取引に加え、遠隔地との貿易も促すことになります。一連の十字軍遠征により、地中海を中心とした交易ルートが確立すると、イスラーム勢力や東ローマ帝国などとの通商が活性化したのです。

また、西ヨーロッパではローマ帝国の崩壊以来、貨幣経済がほぼ失われていましたが、遠隔地貿易の興隆とともにイスラーム勢力や東ローマ帝国に倣った貨幣が製造・流通するようになります。

遠隔地交易と貨幣経済の浸透により、イタリアのメディチ家や南ドイツのフッガー家のような金融取引を扱う一族(銀行家)も登場します。

(本原稿は『地図で学ぶ 世界史「再入門」』を一部抜粋・編集したものです)