Photo:PIXTA

Photo:PIXTA

参議院選挙での与党敗北による政局不安をよそに、日経平均株価は米国との関税交渉合意を受けて4万円台に突入した。TOPIX(東証株価指数)も史上最高値を更新した。中長期ではアベノミクス以降の株価上昇トレンドが継続しており、2028年に日経平均が5万円を突破する可能性もある。そのけん引役はインフレ率とROE、そして売上高利益率の持続的向上だ。(龍谷大学名誉教授 竹中正治)

参院選与党敗北も関税交渉合意で

日経平均株価4万円超え

参議院選挙での与党の敗北で、国会は衆参とも与党議席の過半数割れという事態になった。政局の不透明感にもかかわらず、米国トランプ政権との関税問題での基本合意を契機に日経平均株価は上昇し、4万円を超えた(8月1日現在)。

メディアではあまり注目されていないが、より広範な銘柄を対象にしているTOPIX(東証株価指数)は7月23日に史上最高値を更新した。また、東証の時価総額は1000兆円を超えた。これは1989年12月末、バブルのピーク時の東証時価総額611兆円の1.64倍だ。

さて、この先どうなるのだろうか。足元では米国の雇用統計の下振れに反応した株価の小反落が起こっているが、株価はこのまま続落するのだろうか。あるいは底値を切り上げながら中長期的な上昇トレンドが継続するのだろうか。株価指数の直近の高値から10%前後の反落は、1年に平均1~2回程度の頻度で起こるので、今後1年以内にそうしたことが起こっても極めて自然なことだ。

しかしながら、中長期的には日本株は2012年末を起点にした上昇トレンドが継続し、28年には日経平均5万円が見えてくると筆者は予想している。そう考える理由を解説しよう。

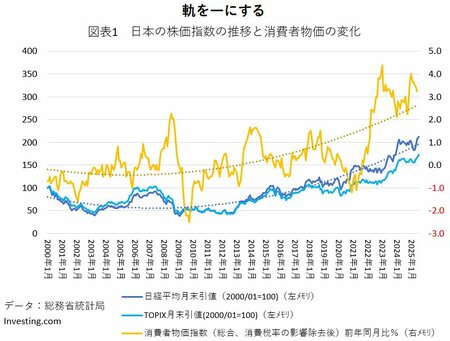

まず、株価指数を俯瞰(ふかん)してみよう。図表1に日経平均株価指数(青色)とTOPIX(水色)を2000年1月末の水準を100として描いた。さらに、消費者物価指数(総合、消費税率の影響除去後)の前年同月比の変化を黄色で重ねてある。

株価指数の推移を見ると、90年代のバブル崩壊で急落した後、2000年代に入っても大きな上下動はあるもの大局横ばいだった。それが右肩上がりの長期上昇トレンドに入るのはアベノミクス開始の13年以降だ。

12年12月末を起点にした日経平均の年率上昇率は11.6%、TOPIXは同10.3%にもなる(7月25日現在)。これは配当を考慮しない価格だけの年率リターンなので、配当を含めればリターンはさらに2%前後高くなる。

しかもこれだけ上昇しながら、市場全体の平均株価収益率(PER)は16倍前後であり、バブルのピークだった1989年12月の60~70倍という途方もない過大評価とは様変わりだ。

なぜ、日本株に右肩上がりの長期トレンドが復活したのか。これは持続可能なのか。

次ページでは、その問いに答えつつ、株価の先行きを分析する。