論理的なつもりが感情まみれ…冷静に考える人ほどハマる落とし穴

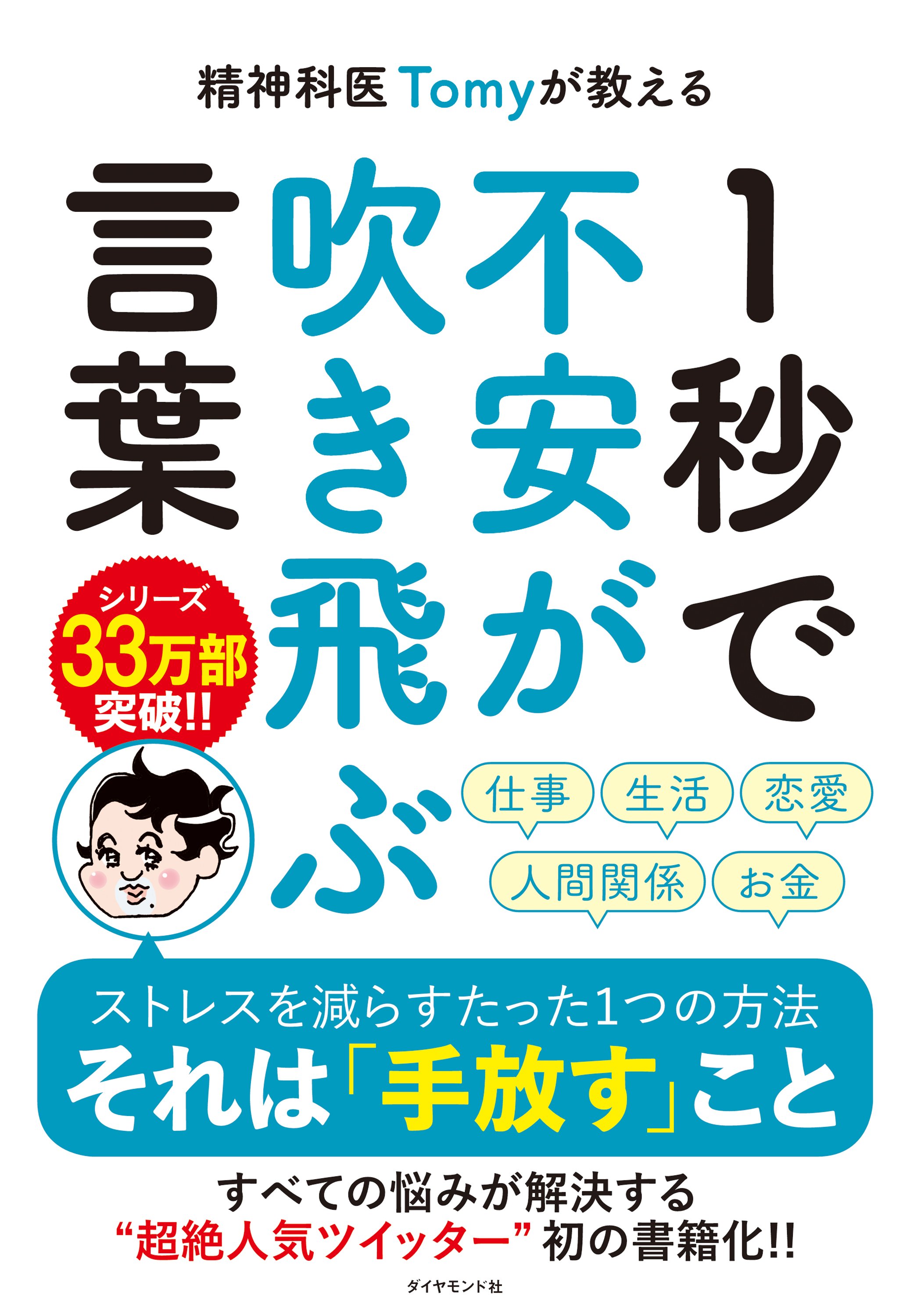

誰しも悩みや不安は尽きないもの。寝る前にイヤなことを思い出して、眠れなくなるなんてことも……。そんなときの助けになるのが、『精神科医Tomyが教える 30代を悩まず生きる言葉』(ダイヤモンド社)など、33万部突破シリーズの原点となった『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)だ。ゲイのカミングアウト、パートナーとの死別、うつ病の発症……苦しんだ末にたどり着いた、自分らしさに裏づけられた説得力ある言葉。心が落ち込んだとき、そっと優しい言葉を授けてくれる“言葉の精神安定剤”で、気分はスッキリ、今日一日がラクになる!

Photo: Adobe Stock

Photo: Adobe Stock

人間は思っているほど冷静に判断できない

今日は、「人間は思ったよりも冷静な判断ができないんですよ」というお話をしたいと思います。

一見、私たちは冷静に物事を考えているように感じますが、実際には感情に大きく左右されています。

このことに気づくだけでも、人生の見え方が大きく変わってくるのです。

判断には無意識の「好き・嫌い」が影響している

たとえば、何かについて考えるとき、ある行動を起こそうとするとき、誰かについて判断しようとするとき、私たちは「メリット・デメリット」や「良い点・悪い点」を比較して、冷静に検討しているつもりになります。

しかし実は、その前提として、すでに「好きか嫌いか」という感情が働いていることがほとんどです。

好きなら良い点ばかり、嫌いなら悪い点ばかりが見える

たとえば、相手のことを好きだと、良いところばかりが目につきます。逆に、悪いところは見逃したり、軽く考えてしまうのです。

反対に嫌いになると、悪い点ばかりが目について、良いところがまったく見えなくなってしまいます。

このように、感情が先に立ってしまうと、冷静なつもりで判断していても、実際には「感情のバイアスがかかった判断」になってしまうのです。

感情をゼロにするのは難しい

もちろん、「好き・嫌い」といった感情を完全になくすことは非常に難しいことです。

だからこそ、どれだけ理性的に考えているつもりでも、感情が判断の土台にある以上、どうしてもその影響を受けてしまいます。

そのため、自分では冷静な判断をしているつもりでも、実際にはそうではない可能性があるのです。

冷静な判断をするためにできること

では、どうすれば感情に左右されずに判断できるのでしょうか。ひとつの方法は、「第三者の意見を聞くこと」です。

特に、その事柄や人に対して何の感情も持っていないような、フラットな立場の人――たとえば、「その話、今初めて聞きました」くらいの人に相談すると、意外と冷静な意見が得られることがあります。

AIも役に立つが、過信は禁物

最近では、AIに相談するという方法もあります。AIは基本的に感情がないので、ある意味とてもフラットです。

ただし、AIにも限界はあります。たとえば、以前私がAIに架空のペンネームについてどう思うか聞こうとしたとき、誤ってそのペンネームを実在する人物として入力してしまいました。

するとAIは、その「存在しない人物」がすでに活躍している漫画原作者だと紹介してきたのです。

つまり、AIはそれらしく出まかせを言うこともあるので、現時点では参考程度にとどめたほうがよいかもしれません。

感情を前提に判断することを意識しよう

少し話が逸れてしまいましたが、結論としては「自分の判断には感情が影響している」という前提を持つことが大切です。

そうすれば、より客観的に、そして慎重に物事を考えることができるようになります。

ぜひ、「本当に今、自分は冷静に考えられているだろうか?」と一度立ち止まってみてください。

※本稿は『精神科医Tomyが教える 1秒で不安が吹き飛ぶ言葉』(ダイヤモンド社)の著者による特別原稿です。